研究 | 谢震:从汉代元始年漆器款识的行文方式看“㳉工”的职性(二)

二、“㳉”及“㳉工”的职性

现代学者对于“㳉”字的主要疑惑,是元始年工官款识铭文中“ 工”两字出现在了“画工”之 后“清工”之前。如果我们暂时撇开对“工”两 字按“主管荫室之工人”解,对应现代传承的漆器制造传统工艺流程,“画工”之后如果再出现一个 “工”,属水又从月的,其性质确实就很难定位。接触过传统描饰类漆器工艺的人都知道,画工是所有 描漆漆器制造工艺的最后一道工序,在其后再来一个“工”是没有工序可以与之对应的。然而,就前后两种款识来看,无论是早期遣册木牍或元始年工官款识铭文,“㳉”或者“㳉工”都是不可或缺的一道重要漆器制造程序。那么,为什么前面是‘漆、㳉 、画’而后面又变为‘漆、画、㳉’呢?

从这些款识所对应的漆器实物的制作工艺上看,即后世通称的“描金”器物[10],其制造程序相对简单明了,相关制造方法中的主要程序,古今亦无大的出入。因此,读者若将铭文所记各职位按操作顺序去对应相关职性,肯定不会有合适的结果,但倘若按上文对铭文行文的阐释,那么,“㳉工”就是一个重要性在“清工”之上的职位。按漆器制造程序中的不可或缺性和铭文行文的简明性两方面要求来认识,如上所述,我们通过对元始年工官款识铭文中各相关职性的探讨,这个尚存争议的“㳉工”,无论从漆器规模化生产还是描饰漆器一般操作程序完整性的角度来考虑,在其所具有可能中,“对荫室的掌控”都是所有未经刊列程序中最重要的一个大工序。按这一思路,我们试着回头看看早期遣策木牍是如何安排“㳉”字的位置的。同时笔者作为一个传统漆工艺实践者,就现存于坊间的传统漆器制造工艺程序作一些相关对应,权作一家之言。

(一)早期遣策木牍记载的“㳉”字和“荫室”的可能关系

根据《云梦大坟头一号汉墓》出土一组关于随葬漆器记录清单的遣策木牍,其年代相对较早。相对简单的文字记录,无论“髹㳉画……”亦或“髹㳉……”,笔者认为都是按器物制造特征所作的作简单明了的直接描述记录。从字面来看,无论“髹㳉画……”抑或“髹㳉……”,对于后面记录的具体器物而言,都具有描述的特征,而“髹㳉画”的三字的排列顺序应当是最直接的顺向制造工艺程序罗列,如此处的一例“髹㳉画盂二”应当就是指“多遍髹涂、荫干后彩绘的(两个漆盂)”,用以和普通外护的简单髹涂相区别,也就是作为漆器(此处专指艺术性较高的实用器)的一般正式记录用行文,是由“漆”经“ 㳉”再到“画”的复杂漆工艺程序的真正意义上的漆器。或者,因为当时漆器的制造分工没有后来规模化生产之后那么严格,工序分类较粗,如系按属性分类,一个工匠可以分管一个大类。比如说胎体制造完毕,接手的工匠将负责由灰、髹、上、研、清的所有工序,而漆的入荫干燥因为是穿插于这些工序之间并重复操作次数最多,在空间上也具有单列特征,所以,就非常可能在一开始就将其单列为一个重要程序类别,以区别“髹”和“上”的系列。(同时笔者认为,也不排除另有一种可能,“㳉”字记录的不可或缺,来自于古人对于漆干燥特性的不可掌控的神秘性所致。即便如目下的窨房如果不采用恒温恒湿,所髹涂之漆依然会因为一些极不明显的原因,如放置的位置,结膜过程中关键氧化时段温湿度的微差变化,致使出现的漆“僵”,而且这种漆“僵”就算延时干燥了,一则显色不对,主要是漆膜软化,无法研磨,都会令古人对漆起相应的神秘感,这种神秘感在现代的大漆制作者内心依然或多或少地存在,最典型的表现就是任何一位成熟漆工,上涂后的一段时间内有等漆“试干”的习惯,然后才是离开工作区域;或者每天进作坊的第一件事就是察看荫房内漆膜的干燥情况,而不象化学漆漆工那样拿来就磨,不存在丝毫“悬念”。笔者认为,这就是由对漆“能干与否”的未知的神秘感驱使的。)而对“画工”装饰完毕的漆器的入荫处理,应当也是“ 工”的职责范围。如是,遣策木牍在做特征描述的时候,就简练地以连续而最具特征的三个工序作相应表述了。先“髹”后“㳉 ”再“画”,这三道工序既是所有描饰类漆器工序的最紧要、最具特征的程序,这一点可以在现存的漆作坊通行工艺流程中得到印证。如此,前167年左右的那部分年代较早的描漆器物,按如上观点,在真正意义上的官作漆器体制尚未确立的前提下,上层贵族所使用的漆器由坊间择优供给,可能以赋税的方式作漆器产品的专门提供,直至后来(元始年前后)形成专门的类似明代果园厂漆器的“官作”或“搭髹”制度。

(二)在“官器”制造体系下的“㳉工”和“荫室”的可能关系

王仲殊先生列有《元始三年至四年广汉郡工官工人名字表》《元始三年至四年蜀郡西工工人官员名字表》[11],从这些纪录汇总中可以得到一个信息,至晚在公元前后,正式由官员督办的漆器供给体制应该已经确立。此一时期漆器的使用,从出土墓葬的等级来看,已遍及一般贵族和有购买力人群,因为漆作为涂料有轻便防水等优良特点,随着时间的演进,必将广泛影响到实用器物的制造,使用者对此趋之若鹜,情况应该很可能类似于后来的瓷器。除了一些制造极其华美的奢侈品,一般日用漆器应该已不是非常希有的罕物(这一点因为相对薄葬的平民墓葬的发现缺失,无法明确得知,而现在所能见到保存较好的汉代一般贵族墓葬,漆器用品往往是其中的陪葬大类),汉的厚葬之风盛行,使用漆器成为时尚,和后期瓷器烧造的规范化一样,“官器”将有别于一般民用器,走上专设官员督造之路,以掌控漆器的制造质量以及合乎礼仪制度,其中也不乏将如瓷器烧造般的“(官)搭(民)髹”作为为一种补充制造制度。如此漆器一旦有官府派员督造,便会出现相应的督造责任,于是各级督造责任官员出现在相应的器物铭文上就变得理所应当,以便出了事故层层纠办,而各级制造程序者的名字也必须逐个登记,以备事后查验,于是,重要的相关工作人员都一一在册。

常规的漆器制造,如果生产不上规模,江汉地区一年大约仅会有四分之一的时间漆不能在自然条件(不设专门荫室)下干燥,至多半年是需要用荫房调节温湿度,再在高温季节调节湿度就能生产(也就是泼泼水)。如果生产一旦上规模,订货数量大,分工又细,习惯上漆工不管荫房的话,那管荫房的工人就不能少了。因此,以两汉的漆器制造规模,这个管荫房内的上涂后漆器的工人,按笔者认为,除了具有统筹安排大量的已髹涂漆器的摆放,还有很重要的职能,就是防止圆形器物因为漆未干前产生漆面流挂,从而需要调节位置以防止该情况发生的专门工人。对比现代日、韩的标准漆器荫房,除了恒温恒湿的功能之外,还有一个重要的功能就是,上涂完的圆形漆器,一般都要放在缓慢自动旋转360度的荫房内架子上旋转待干,这样直接避免漆因为直立面的静止而导致的漆面流挂。笔者认为,两汉漆器众多的圆形器皿,甚少让我们看到漆面流挂痕,应该就和专设了这个职位有很大关系。当时没有自动旋转调节器,就算有手动的,必定也需要安排一个专门人员操作和关注漆面流挂情况以防止其发生的专门人员,同时,还有管理入荫漆器在荫室空间中的合理摆放以及及时的温湿度调节等等,这样就可以缩小漆工的操作范围,保证上涂质量,另外防止同一作坊各漆工间因为入荫摆放不合理造成对在荫的已髹涂器物的误伤。

“㳉工”在铭文中排在“画工”之后,按照前文对元始年工官款识行文方式的认识,假定“㳉工”职性是“从事荫干工序的工匠”的话,相对于前面诸工,若从艺、技合一的角度去衡量这一工种的重要性,“从事荫干工序的工匠”显然操作成分重而技艺成分少。而且,每一道髹、漆、画、揩清之后,凡是用漆的程序都必须重复这一程序,这一工序较多“劳力”,不如画工“劳心”,所以位置在“画工”之后也有一定道理。

如上所述,关于这一时期的“㳉工”职性,我倾向于“从事荫干工序的工匠”一说,也即从事调节“荫房”温湿度和管理统筹荫房使用的的专门工人。

(三)关于“㳉工”的另一些问题

1.“㳉工”和“造工”

另,相关文章因为元始三年漆杯款识中“㳉工”和“造工”同为一个“宜”字,然而据此就推断“造工”兼作“㳉工”,进而认为“‘㳉工’不是一个技术要求很高的工种”[3]。而在笔者看来,这一点恰可反证“㳉工”的重要性。首先我们不排除“㳉工”和“造工”为同名的两个人,“造工”既由坊主或坊间人员充任,就不存在名讳的忌讳问题,因此也不必回避,两同名人同在一款中出现也很正常;其次,即便真如文中所推测,“造工”兼作“㳉工”的事实存在,笔者认为恰恰是体现“㳉工”工序的重要性的一个佐证。首先,如果“㳉工”作为一个可有可无的工作性质存在的话,不必由督造的坊主来兼作,而可以直接由“髹工”、“上工”兼作,这样后道工序(“㳉工”)由前道工序(“髹工”、“上工”)工人代为完成,两者承前启后,岂非既省工又省力的事?因此,后世的入荫交由漆工在髹涂后一并操作,只是两种工序的“顺手合并”,不会给操作带来不便,相反,当规模化操作在一定阶段萎缩时,作坊为减轻成本,这也是极易出现的工序合并。其次,如果真是“造工”兼作“㳉工”,同时又反证了“造工”的价值,也进一步说明“造工”是由一个熟悉所有工序,并能在关键工序间掌握时间和质量的内行充任的,试想如果掌握荫房的“㳉工”不能完全掌控干燥时间,漆就会因为被延时结膜而影响呈色、结膜硬度,甚者,延时干燥不当,会直接导致漆膜不结膜氧化,致完全不干,或者影响色漆(主要是朱漆)的正常发色(色漆受“荫”的特点,主要是结膜时间越短,色漆发色越暗,时间越长发色越鲜艳,如果几小时后表面的呈色和当初刷上去时一样鲜艳,那就表示漆不会干了,也就是漆的氧化结膜过程停止了)。所以,对于色漆“入荫”的温室度控制,历来是需要经验作支撑的,打个比方,就像瓷器中的“釉里红”发色,成败就在上下20℃之间。如果这一系列精微的程序出了问题而引致返工,自然大大影响工期,这一步骤出了问题,最头疼的还是漆坊坊主,也就是上文所推测的“经由此人之手制造”之人,连同那个天天看着等货的“特派员”也会因此焦头烂额。

2.“㳉”的字形比对补充

在本文的写作过程中,反复研读了相关学者集中发表在《湖南省博物馆馆刊》上的关于“㳉工”的研究文章,各家的结论都基于各自对“㳉”字字形字义的研究结果。本文的写作,原拟在“漆膜干燥说”基础上作一些关于漆工艺的补充探讨,以此作为今后方家继续研究时的参考,但在写作临近收尾的时候,忽然觉得“㳉”字的字形到底作何解?文章说了这么大半天,全在“㳉”字右边从“月”的基础上进行研究,那么,学术界一直争论的字的右半边到底是不是从“月”?

也巧,手边正好有一部清代汪仁寿纂著求古斋版的《金石大字典》,按凡例所言:“所收……上自古籀下及玺印,凡仓史以还与所谓秦八汉六者……”其中所录秦汉玺印文字甚多,于是,就资料作一些基本的字形比对,或者也可以对字形的认识有一些帮助。

因为文章是基于右边从“月”的“㳉”字字形来进行职性研究的,所以,笔者下文所作的字形比对也将是针对“月”的。

表4 比对文字

1.卷十八36通“朝”〈孟鼎拓本〉 2.卷十六 6朝〈论语大澂〉 3.卷十六 6朝〈老子〉 4.卷十六 6朝〈盂鼎 · 古籀补 〉 5.卷 十一54 庙 〈虢季子白盘 · 古籀补〉 6.卷 十一54 庙 〈虢季子白盘 · 古籀补〉7.卷十一55 庙〈论语大澂〉

表5 汉漆器铭文

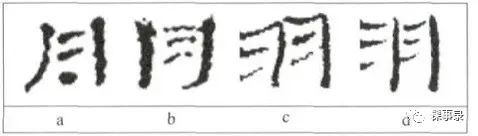

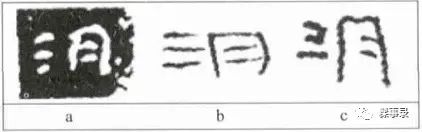

a.⻄汉早期帛书 b.⻄汉后期木简 c. 各方髹㳉幸食杯一百 d.髹㳉幸食杯五十

如图4所示,a、b两个字形采自《 与有关的秦汉漆器工艺问题》一文中的图例[13],c、d两个字形采自马王堆一、三号汉墓竹简遣策[6]。和由《金石大字典》收集的篆字组图4相比,“朝”和“庙”字两字皆从“月”,而且所之“月”的中间的“横”变成了三点,是和左右两竖分开的;而图5的文字,确切地说,按隶书的写法,中间三横其实是被拖长了的三点,两组文字的这种微差,依笔者见,显然是由“篆〞意和“隶”意的行笔造成的。可见,图5的一组文字应该是从“月”的。

与有关的秦汉漆器工艺问题》一文中的图例[13],c、d两个字形采自马王堆一、三号汉墓竹简遣策[6]。和由《金石大字典》收集的篆字组图4相比,“朝”和“庙”字两字皆从“月”,而且所之“月”的中间的“横”变成了三点,是和左右两竖分开的;而图5的文字,确切地说,按隶书的写法,中间三横其实是被拖长了的三点,两组文字的这种微差,依笔者见,显然是由“篆〞意和“隶”意的行笔造成的。可见,图5的一组文字应该是从“月”的。

表6 比对文字

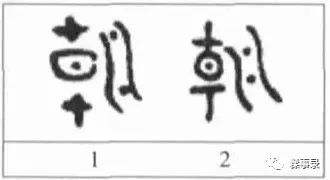

卷十六 6朝〈高伯產教 · 古籀补〉2.卷十六 6朝〈嫠鼎 · 古鑑〉

表7 汉漆器铭文

马王堆一、三号汉墓竹简遣策之[髹㳉幸食杯一百]

马王堆一、三号汉菜竹简遣策之[髹㳉幸食杯一百]中所书的㳉(图7)是一个相对异化的字。在文献中可以查到如图6所示的两个“朝”字,也就说明,“月”字是存在“两竖两点〞的字形书写样式的。

表8 比对文字

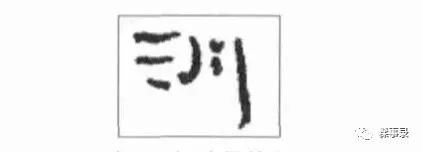

1.卷十五61 月〈古异钱月星金素〉2.卷十五61 月〈兄癸卣 · 啸堂〉3.卷十五61 月〈鄦子钟考古〉

表9 汉漆器铭文

a.马王堆一、三号汉墓竹简遣策之[髹㳉□检一合盛稻食] b.马王堆一、三号汉墓竹简遣策之[髹㳉幸食杯五十]

相对于图5“两竖三点”的月字写法,还有中间一点的写法。笔者以此求证于《金石大字典》,发现原来月字从象形到符号化,如肉8所示,有一个明显的流变过程,当演化为图8的第三个字的写法的时候,月字中间就成了一小横,按“隶”意的行笔,如果月的篆书可以将 变成

变成 的样子,那么,在隶书的书写中将

的样子,那么,在隶书的书写中将 写成

写成 (图9),也不会是手误,况且汉隶的书写也往往有简省之于夸张的一面。

(图9),也不会是手误,况且汉隶的书写也往往有简省之于夸张的一面。

表10 比对文字

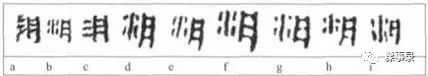

1.巻十六 6朝〈罴朝印〉2.券十六 6朝〈杨朝印〉3.卷十六 6朝〈朝玺十钟〉4.卷四51 胜〈老子〉

5.卷四51 胜〈娄胜印十钟〉6.卷四51 胜〈缪汉分韵〉7.卷十八51 滕毋害印〈缪汉分韵〉

8.卷十八51 滕〈滕毋害印十锺〉9.卷四21凌云印信〈缪韵〉10.卷四21 〈凌定国印十锺〉

表11 汉漆器铭文

a.西汉文帝时期竹简 b.西汉前期竹简 c.秦代竹简 d.e.f.g.h.i.云梦西汉墓出土木方铭文

如图11所列,两边出头的 “月“ 字在简牍和漆器铭文上,是出现得相对多的字形。a、b、c三字和后面云梦出的铭文书法几乎没多大差别,笔者借助《金石大字典》。也收集到了相关的月字偏旁(图10),要说差别,也就是书写规矩度的问题,因此,这种字形对“月”的认定,应该是没有悬念的。

另有学者提出“㳉”。字为 字的观点[13]。

字的观点[13]。

图12 比对文字

1.卷一29 丹〈说文解字篆韵谱〉2.卷一29 丹〈庚罴卣 · 古籀补〉3 .卷一29 丹〈缪汉两韵〉

4.卷一29 丹〈汉善铜镜金索〉5.卷一29 丹〈许丹私印〉6.卷一29 丹〈汉清明鑑 · 博古〉

7.卷一29 丹〈吴天纪砖二丹阳之丹千甓〉8.卷—29 丹〈吴天纪砖二丹阳之丹千甓〉

图13 比对文字

1.卷三一10 青〈说文解字繁物谱〉2.卷三一10 青〈吴尊 · 古籀补〉3.卷三一10 青〈赵青丘印〉

4.卷三一10 青〈卫青印〉5.卷三一10 青〈齐临淮王像碑篆额石索临本〉6.卷二四21 胡〈胡戎私印 · 甘氏〉

7.卷二四21 胡〈公孙胡印 · 甘氏〉 8.卷二三 3精〈老子〉9.卷二三3 精〈论语大澂〉

10.卷四41 前〈乐浪蒯尉丞印 · 望益斋〉

还以《金石大字典》为据,图12收集了早期的十个“丹”字篆书,同时图13 也收集了“青”“胡”“精”三种、计有十个将“月”写成类似手“丹”的文字,从表象上看来,这些字中间包含的“月”就是“丹",可以说没有差别,可见的这两字在篆书拼部首时,一部分“月"的写法是可以通“丹”的,但若是反过来,笔者查遍整部《金石大字典》,却并未发现“丹”可以通“月”的写法。如是,西汉河平元年(前28年)漆盘刻铭的㳉字的右边,按如上状况,就应该也是从“月”的。

另外,还有一种“月”字两横悬空(图15)的铭文文字写法,笔者也找到了如图14 的字形对应:

表14 比对文字

1.卷十五61 月〈汉信都食宫行镫〉2.卷三一10 青〈汉青羊镫 · 萃古〉 3. 卷二四24 胥〈斫胥赏印十钟〉

表15 汉漆器铭文

a.东汉建武二十一年(公元45年)漆杯刻铭 b.西汉建平5年(前2年)漆盘刻铭 c.鸿嘉三年(前18年)漆盘刻铭

然而,令学者迷惑的还不完全是以上所罗列的“㳉”字字形,而是在作为研究对象的汉代铭文隶书的“月”字头上多了一小撇(图16)

表16 汉漆器铭文

a.东汉早期木简 b.元始三年(公元3年) 漆杯刻铭之2 c.西汉元始三年(公元3年)漆杯刻铭之1

d.清镇M15出土漆耳杯铭文 e.永州鹞子岭M2漆盘铭文 f.清镇M17出土漆耳杯铭文

同样,我们在《金石大字典》上也收集到如下的“月” 和“肉” 字写法:

1.卷二四18 肉〈汗简〉2.卷十五61 月〈汉居摄坟坛石刻二月之月如此石索〉

3.卷十五61 月〈汉居摄坟坛石刻二月之月如此石索〉4. 卷十五33 明〈魏郛休碑篆额〉5. 卷十五33 明〈亦诏版获古〉

图17的第一个字为“肉”,2、3两个字是“月”,4、5的“明”字从“月”,已经可以看出在象形的基础上起了一些小变化。

1.卷四51 胜〈刘胜印〉2.卷四 51 胜〈缪汉两韵〉3.卷四51 胜〈左胜之印士钟〉

4.卷四41 前〈汉前将军印金索〉5.卷二四 27脯〈邴脯印十六〉

从偏旁上看,图18的1、2、3、4字皆从“舟”,5从“肉”,在篆书中的写法成了有一撇小辫子类似于“舟”的形状,这样我们再来看看“舟”:

图19 比对文字

1.卷二四 47舟〈石鼓文 · 天一阁本〉2.卷二四 47舟〈说文解字篆韵谱〉3.卷二四 47舟〈宝鼎 · 古鑑〉

4、5.卷二四47舟〈觚文 · 古鑑〉6.卷二四47丹〈大舟卿印 · 缪韵〉

如图19的1-6的“舟” 字写法,在众多的“月”部字作为偏旁时也会出现,因此后来当文字“义符己经发展到并不表示意义范畴”(24)时,“—部分从‘舟’‘肉’‘月’的字都改成‘月’,这是结构的简化。”[14]也是一种文字流变的必然结果。

原本从“月”从“舟”从“肉”的篆字,“这三个偏旁在隶书和楷书的这些字里都写成一个偏旁了”、“在隶书和楷书里这些字都是从‘月’的”[14]。以笔者的看法,如图5、7、9、15、16的书写状态,尤其像图16的一系列写法,这种隶书带一小撒的“月”字的写法,对应于图17、18的“月”,在篆书的由“月”到“胜”字偏旁“月”的字形流变,这种由篆书到隶书的流变就显得合乎情理了。只是当我们看到汉漆器名款的“汉隶”状态时,因为篆字圆形结构书写的“方折化”和框形结构书写的“扁比化”的因素,才令观者产生迷惑,实际这种由“篆”到“隶”的笔画的“方折化”和“扁比化”现象,在很多汉字的隶书中都存在,因为“隶书打破了小篆和小篆以前的古文字的结构,一部分字因为书写方便的缘故改变了自己的结构来适应隶书的笔势”[14] 。何况,汉隶或者说简牍书本来就是中国书法书写中最浪漫和自由的一种(草书另说),象图16这种有“篆”书意蕴的“月”字变体,应该能明显看出属于由“篆”入“隶”的“月”字写法。

经过如上比对,所有汉漆器名款的“㳉”字偏旁都能自然在“月”的篆书偏旁里得到对应(虽然其中少量的字还可以和“舟”、“肉”、“丹”有对应可能,但被动对应的因素较大),据此,笔者同样认为,“㳉”字的字形就应该是左属“水”右从“月”。如此,“月”从“阴”,一如“日”之从“阳”,恰如荫室之从“阴”实为一理(据说江汉地区秦汉时期的荫室结构系掘地三尺的“地荫”,此说尚待方家确证),只是字音尚不明了。因此,“㳉”字偏旁为水,窃以为是“干漆以水”的缘由;右边从月,也合了背阴静养之性。

如上述种种,笔者以为无论以工序排列的位置,抑或工序的重要等级,以及字形的意向,都表明了“㳉工”的职能就应该是从事调节“荫房”温湿度和管理统筹荫房使用的的专门工人。

三、结语

基于学术界已有的“漆膜干燥说”,本文从工艺的角度对款识记录的职性作了相应研究后认为,两组汉代漆器的文字记录中所述的“㳉”与“㳉工”是同一个工序,即“荫房的负责人”。漆器在规模化生产后,每天有大量漆工操作完的漆器要进荫室干燥,管理这一工序的职供便有非常繁重的摆放、调度、防漆流挂的职能要履行,因此,“㳉工”并不仅仅只是管管荫室、泼泼水这么简单,其实际是各工种细化后的一个专业分工。只是早期遣策木牍清单中的记录是按大工艺顺序记录和以艺术品特征备案的宗旨行文,以正常工序的排列为书写方式,因此“㳉”的职性就相对比较容易呈现;而元始年工官款识铭文中记录的“㳉工”,因为是官物款识的正式行文,有礼制的成分包含在内,款书就有相关的“规矩”,也就有“公文”的意思,而不能按正常的漆器制造顺序行文,于是“㳉工”的书写就出现了位移,若按笔者的解读,一旦将整条铭文按职性分轻重署款的排列方式理解,“㳉工”的职性就相对容易认定。同时,笔者尚发现一个特例,该铭文记录时间偏晚,亦即朝鲜平壤王盱墓“建武廿八年蜀郡西工造乘舆侠苎量二升二合羹杯,素工回、髹工吴、㳉工文、漆工廷、造工忠、护工卒史旱,长汜、丞庚、椽□、令史茂主”[3]。建武廿八年即公元52年。这一款识的排列,正好贴合了漆工艺的操作顺序,在这个记录中,“髹㳉漆”合成了一个由“底漆”“荫干”到“面漆”的顺向过程,是一个没有“黄涂”“画工”,忽略“清工”、但所有重要工序都在列的顺向纪录款识,同时后面的工官一应俱全。如此,经由对汉代元始年漆器款识铭文的行文方式的解读和所列各职名的职性研究,笔者认为,早期木牍遣策记录文字中“髹㳉画”中的“㳉”字,其义可以解释为“经多遍髹涂(荫干处理)后有绘画的(漆器)”;而汉代元始年前后漆器工官款识铭文中记载的“工”的含义,当如上文所述,应该就是“荫房的统筹和使用管理工人”了。

作者简介:谢震,苏州工艺美院副教授、中国美术家协会会员。

原文载于《南京艺术学院学报(美术与设计)》2013年第6期。

著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

配图由文章作者提供,本微信号不对图片的原始来源负责。

来源: 髹事录公众号

(上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会)