学术交流

研究 | 曹成竹:“生活美学”的人类学视野及其中国化历程(二)

作|者|简|介

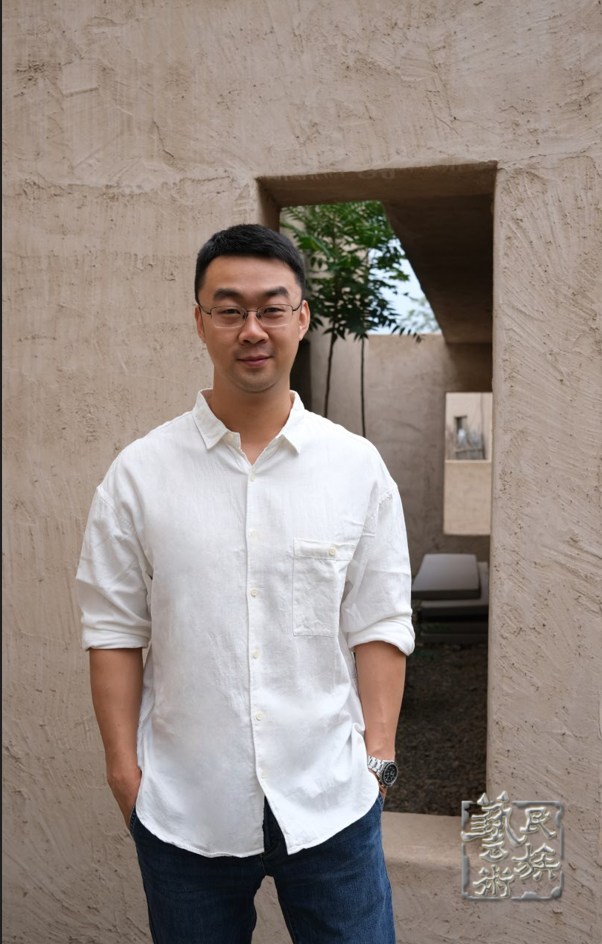

曹成竹,山东大学文艺美学研究中心副教授,博士生研究生导师,山东省签约艺术评论家,主要从事马克思主义文论、民族志诗学、美学人类学研究。

来源:民族艺术杂志

(上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会)