研究 | 刘騻 :胡人乘象——湖北省博物馆藏铜象尊考

湖北省博物馆藏象尊(图1)出土于黄冈汝王城遗址。[1]器物塑造出人物骑象场景,器身高29.4厘米、长29厘米。象四肢外伸,耳部穿孔,身披毡毯,以束带装饰。人物立塑站立于象头部,双手执物,背倚提梁。博物馆名牌标注器物性质为酒器,年代为西周时期。马强认为该器属于象纹青铜器的早期代表,将其年代定为商代晚期。[2]谭鑫刚延续该说,并将器物年代下限调整为西周时期。[3]湖北省博物馆相关图录也多秉持商周时期的年代论断。[4]综上,关于年代的判断几成定论,并为学界广泛接受。伴随近年来新材料的大量公布,行文拟以年代学考证为突破口,阐释象尊的艺术渊源、地域特征与文化内涵。

一、年代考证

既然学界已就器物年代形成共识,那么这件象尊的造型是否符合商周时期同类器的共同特征呢?先秦时期的象尊主要见于商代晚期至西周早期,器物造型存在历时性差异,具体风格有三。第一类风格的年代为商晚期偏早,以吉美亚洲艺术博物馆藏象尊(图2)为代表。[5]该器据传出土于长沙境内,铜象面部装饰夔纹与云雷纹,器身两侧对称分布鸟纹(后脊)与兽面纹(腹部),并以云雷纹铺底。器物风格古拙典雅,图样纹饰与云雷地纹近乎处于相同平面,层次较为模糊。属于该风格的器物还见于新乡市博物馆藏陶象尊。[6]第二类风格的年代为商晚期偏晚,以醴陵狮形岭象尊(图3)为代表。[7]象鼻端塑造高浮雕凤鸟纹与虎纹组合,器身纹饰以云雷纹为地,两侧对称分布兽面纹(后足)与夔纹(腹部与前足),象尾饰以扉棱。相似器物见于弗利尔美术馆藏铜象尊。[8]器物风格华丽厚重,高浮雕与云雷地纹形成了极具层次感的艺术风格。第三类风格见于宝鸡茹家庄M1(图4),[9]反映出中原地区西周中期的艺术特征。器身体型肥硕,两侧对称分布两组浅浮雕涡形卷体凤纹。器物风格抽象失真,大象造型似由猪的形象改制而成,纹饰在逐渐简化的同时,延续了殷商时期的特征。与此同时,青铜器的象纹同样展现出相似的抽象化趋势,简易的装饰性纹饰成为主流。[10]

综合而论,先秦时期的象尊并无人物形象与提梁结构,纹饰主要为兽面纹、夔纹与凤鸟纹形成的组合,总体上呈现出先复杂、后简化的演变趋势。就器物造型而言,源于南土的动物意象在艺术发展过程中逐渐脱离本形。[11]反观汝王城铜象尊,器物纹饰极为简化,仅存在装饰性束带。除具备人物形象与提梁结构的特征外,大象造型更为真实,生动活泼的形态有别于商周时期较为生硬且风格化的特征。既然差异如此明显,可排除先秦时期的时代判断,汝王城铜象尊的年代究竟为何?

具体年代的考察尚需返璞归真,回归遗址年代的考察与器物特征的共时性类比。铜象尊出土于汝王城遗址,又名禹王城、吕阳城与邾城,始建于先秦时期,[12]年代下限为两晋时期,[13]器物年代当处于该范围内。器物的鲜明特征有三,分别为象身带饰、螺旋纹与异兽。首先是器身带饰与螺旋纹。象身带饰的造型分别见于《宣和博古图》著录的铜象尊(图5)、[14]允臧斋藏铜象灯(图6)[15]与贵县火车站M7铜象灯(图7)[16]等器物。其中《宣和博古图》所录铜尊与汝王城铜象尊的风格与形制最为接近。作者将其同先秦怀柔远夷、越土宾服的文化事件相关联,认定器物年代为周代。该推论完全建立在金石学家的主观臆测之上,缺少严谨的论证逻辑与科学的考古情境。其次为纹饰特征,螺旋纹造型特殊,平面呈S形并双向内卷,该纹饰主要出现于带饰之上,例如大英博物馆藏铜象灯(图8)、[17]贵县火车站M7铜象灯与《西清续鉴甲编》著录的铜象灯(图9)。[18]特殊案例以贺州平桂区博物馆藏铜象(图10)为代表,[19]纹饰分布于器身之上。具有年代学研究关键作用的器物当为贵县火车站M7铜象灯。该件器物不仅存在带饰,而且饰有螺旋纹。墓葬年代为东汉晚期至三国时期。此外,铜山茅村乡晋墓随葬的陶象俑同样能够为我们提供年代线索。[20]该俑虽为陶质,但骑乘大象的基本造型确与铜尊意涵相通。晋墓为我们确定铜尊的年代再次提供了有力佐证。最后为异兽,出现于铜象尊提梁后部,仅表现兽首及其前肢部分。与此相近的提梁异兽还见于布鲁克林博物馆藏铜鸭尊(图11)与阿什莫林博物馆藏铜象尊(图12),[21]均出土于越南北部地区。截至目前,由于相关造型特征较为模糊且缺少例证,因此难以对其艺术内涵展开论述,但其年代同为汉晋时期。综上,汝王城铜象尊的年代可确定为东汉晚期至晋。

二、特征解读

既然年代业已明确,铜尊的文化阐释可进而展开。器物承载着复杂的文化意涵,可以分别拆解为大象主题与人物骑乘母题两类。论及大象主题,上文通过对比汝王城象尊与商周时期象尊可知,两者属于关联疏离的两类传统。前者反映出汉晋时期大象特殊的文化内涵,需单独展开论述。汉晋大象形象主要出现于两类情景中,一类为宗教建筑遗址与墓葬的巨石圆雕。另一类为画像石,与神人、瑞兽共同成汉画中神异与祥瑞的世界。在这些场景中,大象或充当仙人骑乘的神仙瑞兽,同刻画仙境的云气纹以及龙虎神兽共处一域;或成为异族进献的殊方异物,与胡人形象、骆驼形成格套。[22]或呈现早期佛教的六牙形态,和汉地传统杂糅共生。然而,不同于画像石中充足的艺术画面空间与纷繁复杂的刻画技艺,以汝王城象尊为代表的单体铜器显得颇为简约。相关的铜器多为独立构件,并不具备画像美术中宏观的艺术情景与布局空间,因此欠缺表现系统内涵的可塑性。

观者唯有通过人物形象与大象的组合情况管窥创作者的艺术要旨。例如汝王城铜象尊中人物立于象顶的场景以及东山文化的人物牵象铜器、[23]贺州平桂区博物馆的人物骑象铜器。由此便引出我们对于铜尊中人物功能及其性质的探索。人物骑乘母题并非仅见于大象母题,而是普遍出现于汉晋时期的瑞兽铜器中。具体案例颇为多样,现将具体铜器列举如下:绍兴博物馆藏铜鸠杖首的人物乘鸟(图13),[24]昭通白泥井梁子汉墓铜灯(图14)[25]与宜宾翠屏江北工地铜灯的人物乘鹿,[26]浙江省博物馆藏铜灯的人物骑马(图15),[27]刘崎墓铜灯的人物乘天禄(图16),[28]贵阳清镇M15铜灯的人物骑龟(图17)[29]以及巴尔比耶-穆勒博物馆藏人物骑牛铜器(图18)。[30]除此之外,在造型反复的陶多枝灯与摇钱树中也多常见相近母题。上述器物中的人物形象存在诸多差异,或为头戴高帽深目高鼻的胡人,或为平帽圆眼的越人,或五官特征杂糅、模糊极甚以致难以分辨。唯一确定的是,人物骑乘母题已经成为汉晋艺术中较为重要的器物造型。

具体到汝王城铜象尊,人物乘象的场景可参看《西京杂记》卷五所录:“甘泉卤簿”中有“象车,鼓吹十三人,中道”。[31]《晋书》卷二十五《舆服志》又载:“象车,汉卤簿最在前。武帝太康中平吴后,南越献驯象,诏作大车驾之,以载黄门鼓吹数十人,使越人骑之。元正大会,驾象入庭。”[32]中朝大驾卤簿中同样为“先象车,鼓吹一部,十三人,中道”。[33]文献提及汉晋时期的贵族卤簿以大象衬托法驾威仪,但是骑乘人物却明确为越人,其身份当为驯象人。反观汝王城铜象尊的胡人形象,同记载抵牾的情形当如何理解?其实,人物乘象场景并非如此单一,其背后存在颇为复杂且多样的文化传统,此处解读如下:其一,大象与胡人的共存是合乎艺术传统的。汉晋时人的社会观念中常将大象视为西域动物,或视为祥瑞,或将其置于昆仑、天门、西王母为主体的升仙信仰体系中。[34]即《汉书》卷二十二《礼乐志》所载:“象载瑜,白集西。食甘露,饮荣泉。赤雁集,六纷员,殊翁杂,五采文。神所见,施祉福。登蓬莱,结无极。”[35]另据《九怀》:“乘虬兮登阳,载象兮上行。”王逸注:“遂骑神兽,用登天也。神象白身赤头,有翼能飞也。”[36]神仙信仰中的象车具有骑乘以升仙境的功能,该观念与安丘董家庄汉墓的有翼大象画像石相互印证。[37]相近的文化意境通过《韩非子》卷三《十过》得以阐发:“昔黄帝合鬼神于西泰山之上,驾象车而六蛟龙。”[38]作为另一主题,汉地胡人艺术形象同样承载着汉人工匠的异域想象。[39]胡人被汉人赋予了神仙内涵,象征着仙界迎来送往的使者,指引死者魂灵前往仙境。两类“神物”之间的杂糅重组便显得相得益彰且合情合理,共同表达汉晋时人的神仙信仰。与之相应,汉代铜博山炉与铜灯的基座部分经常装饰羽人塑像或凿嵌羽人线刻,其文化内涵与胡人意象相通,可为旁证。其二,胡人与越人是不同叙事传统与不同文化领域的现实表征,并不冲突。根据朱浒对画像石的归纳,“人物—象”图像组合中人物形象存在三类情况,分别为尖帽、披发与光头人物。[40]其中尖帽者当为胡人,披发者或为越人,[41]光头者可能为僧侣。[42]具体姿态或执钩担任象奴,或作舞蹈、攀爬状成为百戏宴乐的一部分。若遵循该逻辑,汝王城铜象尊中人物的身份可能为象奴或百戏俳优。因此,铜尊所表达的是民间驯养与宴乐的生活场景,与礼制典章的卤簿记载想离甚远。由此可知,上述解读同《舆服志》记载相异,但都以实证呈现其自身的合理性。回归文化语境,所谓的越人乘象属于政府礼制层面的客观要求。而汝王城铜象尊的胡人骑象则符合信仰体系或世俗传统。人物特征的不同并非简单的造型差异,而是汉晋时期不同维度文化观念的异质,体现出一体多面的复合、多元文化内涵。

三、造型源流

在明确文化特征的基础上,源流求索成为继而追寻的目标。本节聚焦于文献与考古情境分析的综合运用,旨在探明流变。先秦时期的大象题材铜器艺术为何断流?《韩非子》卷六《解老》:“人希见生象也,而得死象之骨,案其图以想其生也。故诸人之所以意想者,皆谓之象也。”[43]表明战国时期的大象于中原近乎绝迹。数千年来,土地垦殖与资源开采的行为伴随经济生产关系的复杂化而愈演愈烈。《大象的退却》提及技术革新虽然部分缓解了人地关系,但由于技术闭锁与回报递减的边际效应,自然资源的极度开发趋势难以遏制。[44]汉晋时期的动物栖息地不断萎缩,物种持续缩减,以过度开发的北方地区最为严峻,而大象便为标志性物种。诚然,汉晋时期南方的长江下游等地仍有本土大象,如《艺文类聚》引《吴志》:“贺齐为新都郡守,孙权出祖道,作乐舞象。”[45]但是此处所讨论的来源问题同艺术缘起问题挂钩。因此,鉴于相关区域并未诞生汉晋时期的大象艺术母题,故不赘述。

内陆物种的缺失导致了艺术母题的空白。因此,汝王城铜象尊的艺术母题最终源于异域舶来,而非本土发生。胡人骑象造型的源头探索唯有放眼域外。根据文献记载,两汉时期的大象主要由边疆或域外进献。汉代大象的贡献与汉武帝广开南土的军政措施相关,经济文化的交流肇始于此。[46]例如武帝时,“南越献驯象、能言鸟”。[47]明帝时,“永昌徼外夷敦忍乙王莫延慕义遣使译献犀牛、大象”。[48]和帝时,“永昌徼外夷遣使译献犀牛、大象”。[49]献帝时,“于窴国献驯象”。[50]汉晋时期的于阗位于文化枢纽,由此南去,翻越喀喇昆仑山可直达印巴次大陆。于阗国作为唯一的异域献象案例,其大象很可能由南亚地区辗转而来。[51]综上所述,汉代大象主要来源有二,其一为广义东南亚地区,即交州南境及徼外;其二为中国西南与南亚地区,即身毒道连接的文化走廊。至孙权割据时期,其势力雄踞南土,近乎垄断了当时交州地区的殊方异物。作为特殊资源的大象甚至成为当时其礼交外域、象征祥瑞的工具。曹冲称象典故中的大象便源于孙权馈赠:“时孙权曾致巨象。”[52]在孙吴政权建立后,向蜀、魏两国的馈赠中也存在大象的身影。如《江表传》所载:“蜀将诸葛亮讨贼还成都,孙权遣劳问之,送驯象二头与刘禅。”[53]魏文帝《与王朗书》中也提及:“孙权重遣使称臣,奉贡明珠百筐,黄金千镒,驯象二头。”[54]值得注意的是,上述文献提及的大象多名为“驯象”,《艺文类聚》引《万岁历》:“成帝咸康六年,临邑王献象一,知跪拜,御者使从之。”[55]由此推断,进献驯象时还随行教导礼仪的御者,最终构成了人物骑象艺术母题的现实母本。

系统考察需要结合考古学情境分析。就汉晋时期大象题材遗存的范围而论,大量出现于滨海地区,反映出意象的输入可能与海路交流存在关联。[56]若对比南方与北方的大象题材,前者的写实性明显更高。而后者甚至出现了失真的情形,例如滕州西户口[57]与神木大保当汉墓画像石的大象形态与猪极为相似。[58]平邑皇圣卿西阙与功曹阙的大象四足极为纤细,总体形态似马。[59]失真的艺术特征与知识的间接传播相关,而接近真实的器物特征则反映出直观的艺术感知。最终,对于大象实体的还原程度可表明文化意象的传播方向,汝王城象尊的艺术源头当为南土边疆。

具体研究需参考人物骑象造型与纹饰特征。其中人物骑象的源头为东南亚地区。较早的塑像为青铜时代晚期的班清遗址晚期遗存骑象陶俑。[60]两汉时期,相关造型同样见于南亚的印度,石窟艺术中的人物骑象形象俯拾皆是。由此可知,在中国以南的汉晋徼外,人物骑象的母题已经极为成熟。

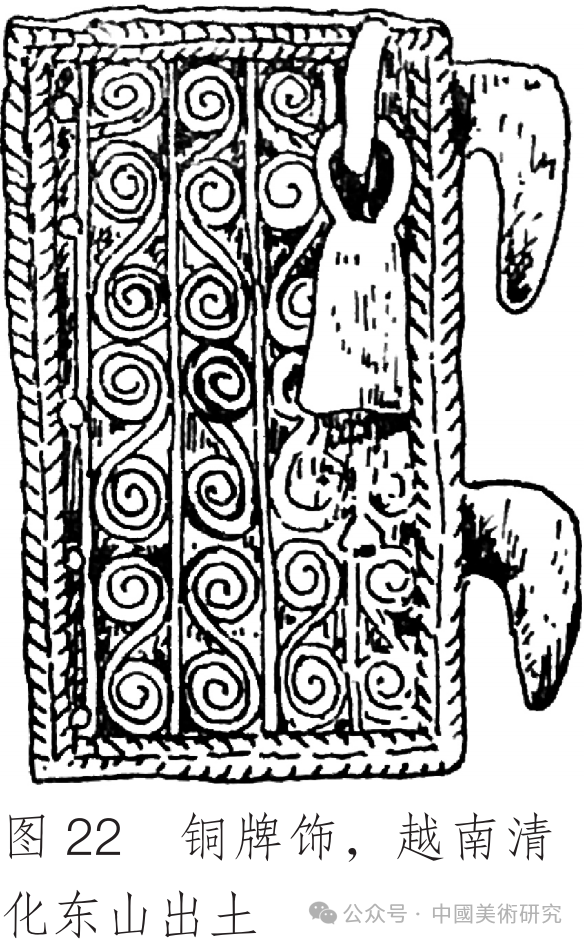

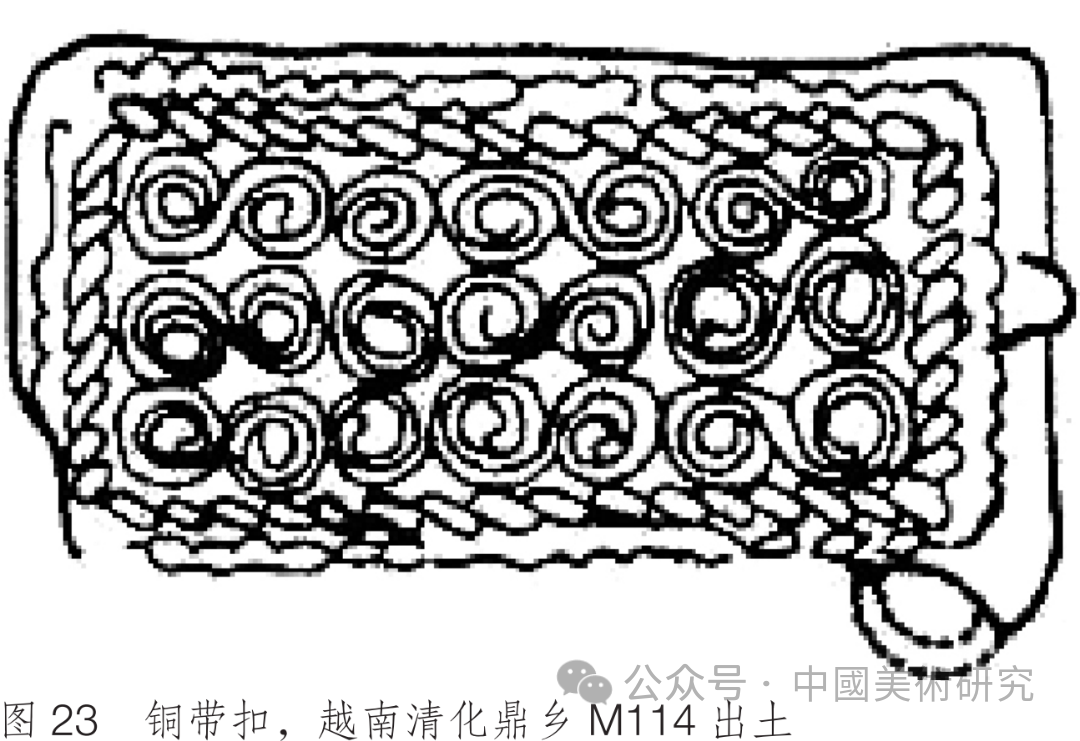

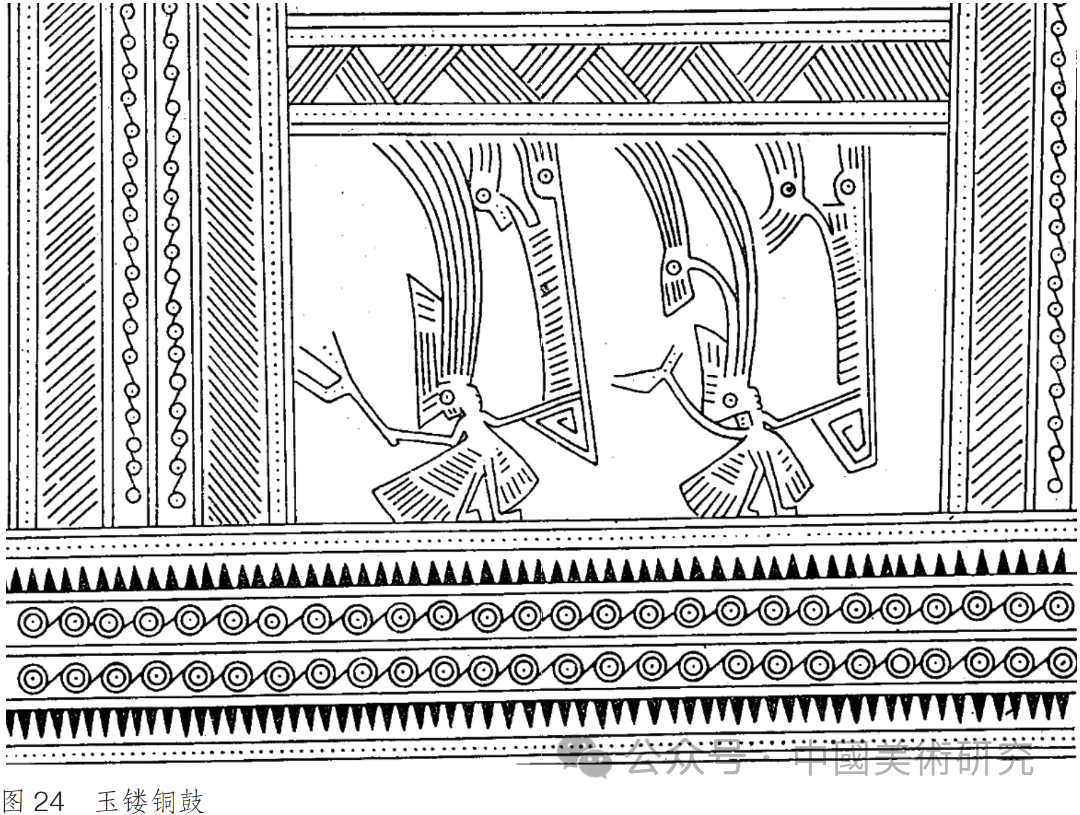

纹饰为象尊器身的螺旋纹,其源头可大致确定为交州南境及其徼外。螺旋纹平面呈S形并双向内卷,或独立成组,或相互勾连。该纹饰率先由戈鹭波发现,被认为是蕨类植物的图像。[61]作为域外装饰艺术的螺旋纹深植于史前时期的东南亚考古学文化中。早期螺旋纹形态类似于波澜,经常装饰于铜器时代陶器的器表。该类纹饰的复杂化酝酿于东山文化时期,具体表现为共享器类的增加、组合形态的多样与传播范围的扩大。根据纹饰形制与文化情境可划分为两类情况:首先为东山文化中的螺旋纹,其年代为战国晚期至西汉中期。相关器物主要见于今越南境内,属于原生文化传统。相关纹饰或为单体,或构成多种组合。前者的案例见诸清化东山饰件(图19)等小型器物。[62]后者则情况多样,出现于构造更为复杂的器物中。例如一对纹饰横向、竖向拼接的清化靖嘉铜带扣(图20),[63]呈轴对称分布的河江铜剑剑首(图21),[64]竖向依次排布的清化东山铜牌饰(图22),[65]横向依次排布的清化鼎乡M114铜带扣(图23)。[66]除组合方式外,纹饰形态的变化同样经历着变化。玉镂铜鼓鼓身的圆圈纹便是来源于螺旋纹的变体(图24)。[67]圆圈相连的特征继承自螺旋纹的简化图像,于东山铜鼓中广为传播,成为典型纹饰特征。除此之外,相似的造型还用于表现铜像的卷发,常出现于人形铜灯中。[68]

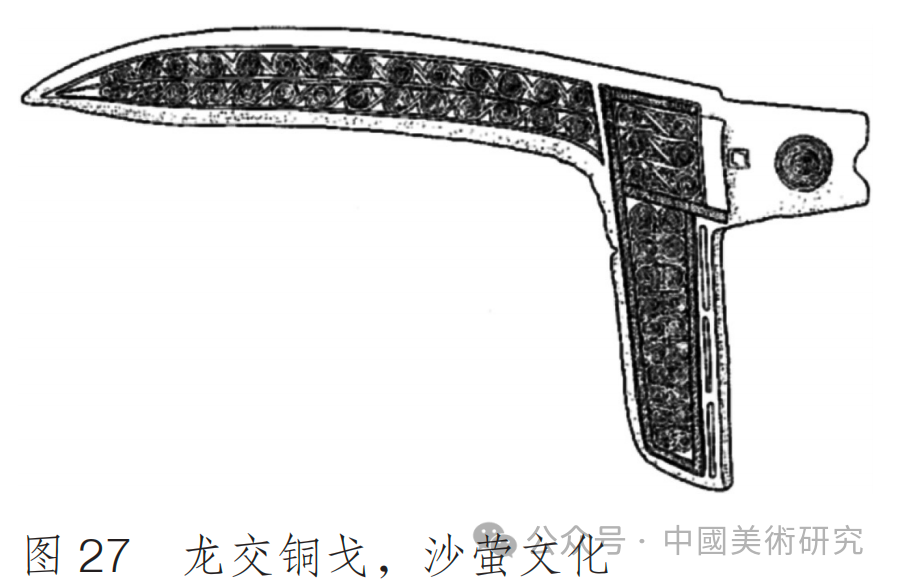

其次为与汉文化相融的器物,器物年代为西汉中期至东汉晚期。相关器物主要见于交州刺史部南部的今越南北部,属于汉、越交融产生的次生文化传统。螺旋纹存在三类情况,分别为清化长溪M14(图25)与莲香M1墓砖的单体纹饰,[69]越南国家历史博物馆藏铜壶的成对并排纹饰(图26)[70]以及汝王城铜象尊的竖向组合纹饰。器物的总体年代晚于东山文化,继承关系显而易见。铜壶与铜尊属于中原文化,螺旋纹传播过程中融入了汉地传统。纹饰成为墓砖的装饰纹样,说明螺旋纹的载体已突破铜器,开始影响其他器物。综合对比可知,汝王城象尊的纹饰组合与清化东山铜牌饰最为接近,其源头深植于东山文化的螺旋纹母题,并展现出多元文化融合的艺术特征。顺带一提,螺旋纹的影响路径是多向扩散的,在更为偏南的沙萤文化的龙交铜戈(图27)也存在纹饰极为烦琐的螺旋纹组合。[71]该案例可作为东山文化螺旋纹母题与汉文化互融、甚至传入中原境内的旁证。最终,纹饰的考古学遗存与大象的历史学文献相互佐证,将汝王城铜象尊的艺术来源指向了汉晋时期的交州南部。

四、结语

系统论证铜象尊年代后,行文分析胡人、大象与螺旋纹母题,明确了器物异域舶来、汉地改制的艺术生命史。“驾应龙象舆之蠖略逶丽兮。”[72]伴随汉武帝广拓南境事业的完成,边疆汉文化成型与原生文化“汉化”成为构建多元一体民族国家的政治、文化使命。兼容并蓄成为了当时的文化核心。于是,铜象尊延续着东山文化的大象造型与螺旋纹传统,也承载着汉地胡人意象下的信仰体系与世俗传统。既然特征的源流得以澄清,酝酿现象的动机与背景为何?

回归铜象尊的造型艺术,胡人与骑象存在矛盾,符合史景迁关于异域形象的阐释。史景迁认为异域认知建构于实践与想象的交织,两者界限模糊。[73]大象母题与螺旋纹体现出时人对交州风物的真切感受,而西域胡人与南土大象的杂糅、混淆则显露出异域想象中主观与笼统的成分。想象的成分可借助传播仪式观进而阐明。詹姆斯·凯瑞认为文化现象的传播不仅为信息的获取,更是信念的确认与价值观的塑造。[74]在此过程中,价值观得以强化、共同体得以想象、社会得以整合。因此探讨殊方意象的内地流变不应过分偏重于他者的异样,而需反求诸己,思考异域文化舶来的文化动机、迁入地的历史背景。简而言之,便是探讨汉朝文化传统及其运用异域艺术母题的思想动机。因此,铜象尊文化意象的考察既是外来文化的特征揭示,更是返璞归真的汉地文化探索。以汉画像石艺术中的胡人骑象为例,其形象主要为胡汉交战中的敌军、百戏乐舞中的俳优与升仙场景中的仙人。[75]文化的生命在于互动性,若以某种先验的认识为他者贴标签,那么理解往往出现偏差甚至趋于极端,而最典型的表现便是刻板印象。[76]汉地的胡人形象便沦为汉地刻板印象,服务于汉人意识中的文化信仰。在如此文化语境下,对于他者的正本溯源并不重要,对于自我的意义建构与价值表达成为关键。

汝王城铜象尊的艺术意涵与此相同,器物出现的文化动机与背景最终明确。胡人与大象作为殊方异物承载着使人的异域认知,既包括对他者的记录,也体现对自我身份的表达:他者处于被支配与卑微的地位,中原基于华夏本位观杂糅了多元形象,阐发了中华文化传统。因此,母题的矛盾与否不再重要,胡人的仆从地位、胡人骑象寄托的升仙信仰才是汉晋异域艺术“在地化”后的文化核心。