学术交流

研究 | 翁连溪:通俗的雅调——关于“姑苏版画”的思考(二)

图4 丁亮先《喜上眉梢》版画32cm×25cm 清雍正乾隆年间

图5 丁亮先《金玉满堂》版画24.7cm×33.3cm 清雍正乾隆年间

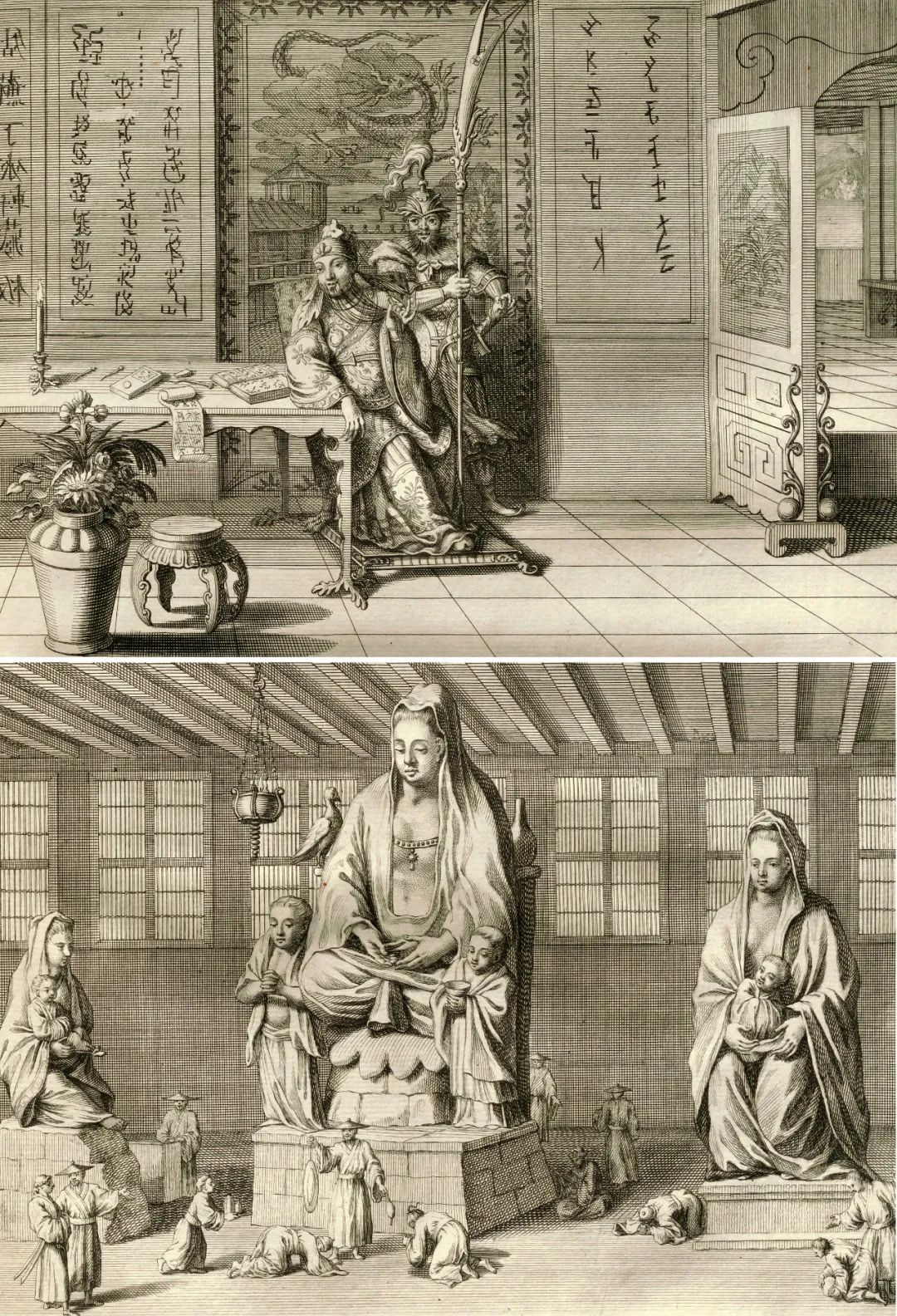

图6 《世界各民族的宗教仪式和习俗》插图页 1726年美国 加利福尼亚大学洛杉矶分校

图7 《荷兰东印度公司使节第二、第三次出访大清国记》插图页 1670年 上海徐家汇藏书楼

责任编辑:张书鹏

文章来源:美术杂志社

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会。