评论 | 郭秋惠:文化科技融合 服务国计民生——“第十四届全国美术作品展览艺术设计作品展”述评

“第十四届全国美术作品展览艺术设计作品展”不仅规模宏大、种类丰富、主题多元和风格多样,而且作品立足时代发展与本土实际,关注社会创新与文化传承,集中展示了5年来中国设计实践、设计教育、设计产业的新成果、新气象。本文从展览范畴与综合实践、价值导向与服务民生、多元方法与科技融合三个方面对本届展览展开述评。

一、展览范畴与综合实践

自1999年第九届全国美术作品展览首设艺术设计展区,至2024年举办第十四届全国美术作品展览,已历经6届,展区范畴、作品类别、设计观念、设计方法因时代发展而拓宽或调整。2024年7月至8月,“第十四届全国美术作品展览艺术设计作品展”在重庆举办。此次展览在5083件(套)投稿作品中,遴选出501件(套)入选作品,在13个展区的4814件入选作品中占10.4%。相对于上一届艺术设计作品495件表面看增加了6件,但如果去除其中的98件工艺美术作品,实际是增加了104件。在第四届“中国美术奖”40件获奖作品中,艺术设计展区作品囊括金、银、铜各1件。虽然作品遴选竞争激烈,但无论是同一届作品的横向占比,还是与上一届数量的纵向比较,艺术设计展区都得到了较为充分的重视与展示。

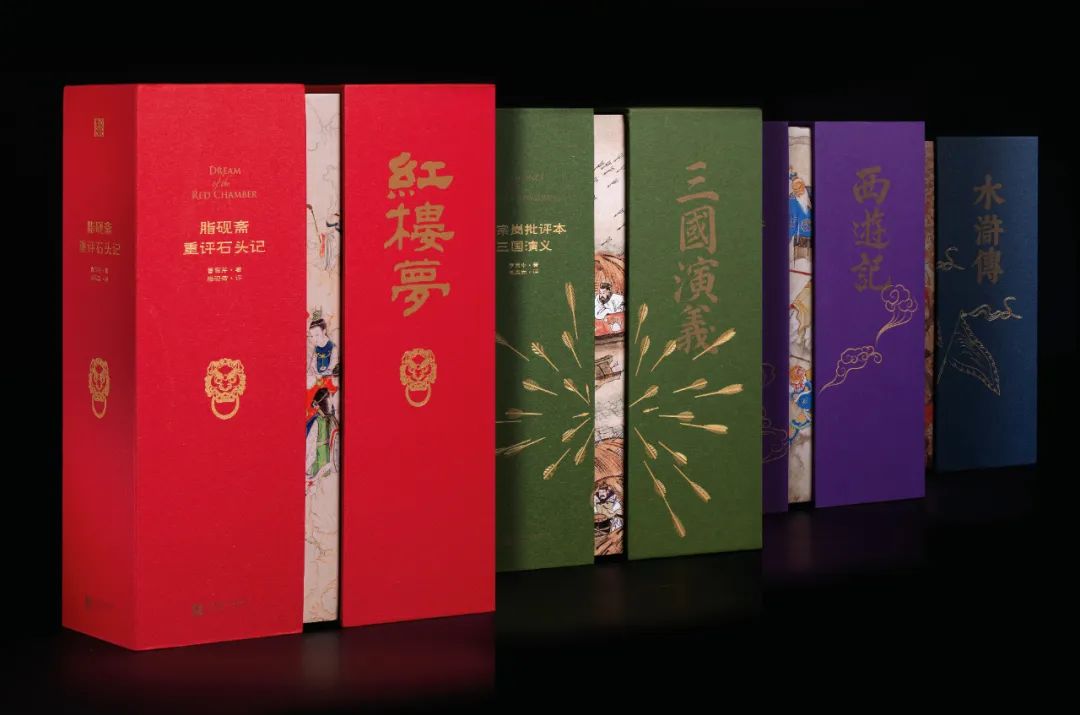

此次艺术设计展区包含7个类别:平面设计、工业设计、服装设计、环境设计、建筑设计、信息与交互设计和书籍装帧。往届展览并非没有信息与交互设计和书籍装帧类作品,只是此次二者首次单列成类。前者主动因应了数智时代信息交互设计的广泛应用与快速迭代。后者在信息丰富、电子屏幕阅读流行但阅读又碎片化的当下,凸显了纸质书籍设计在深度学习、文化传承、文人关怀等方面的重要性,呈现出阅读体验、艺术形式、工艺创新的多样态发展。例如,唐旭的《四大名著——家藏批评本》根据四大名著的主题特色、独特名场面单独设计了书匣,并引入名家的经典解读,增加读者的阅读兴趣。

作为跨学科的综合实践门类,设计通过策略性解决问题,创造一个更好的世界。作为动词,设计的输出物将越来越系统化、综合化,面向社会、经济、文化、环境及伦理等方面的问题,创造新的产品、系统、服务、体验、商业网络等。目前作为申报、评审的展区与类别,确有其现实的组织需求,但也因设计作品的系统设计、综合实践而模糊了边界,面临无法按照现有框架进行恰当分类评审、整体展示的实际问题。有些重要的大型项目,例如冬奥会、亚运会等,其设计往往是系统化、多样化的,包含标志、吉祥物、体育图标、火炬、奖牌、导视、服装、影像、门票、文创等,且作为整体进行实践与传播,但评审展示时只能分门别类,未见全貌。有些设计作品因多样的设计手法,游走于景观、雕塑、环境艺术与公共艺术之间。有些跨界创新的设计作品又介于平面设计、书籍装帧与信息交互设计之间。

这不仅需要对类别与范畴进行深入思考,更涉及艺术设计的实践价值导向。艺术设计展区应区别美术类展区,更多考虑设计综合性、系统性、包容性与跨领域性的特点,将来或可以核心创新、问题解决、场景应用为分类坐标,以不限形式的综合案例为展示单元。例如三年一届的中国设计大展及公共艺术专题展,2023年将主体展分为5个板块:“展现国家形象”“推动产业转型”“助力文化建设”“引领社会风尚”“改善生态文明”,并以案例方式搭建展览结构与展示线索,突出展示设计在公共艺术服务国家战略、推动社会发展、改善人民生活等方面的重要作用。作为展示方式上的借鉴,全国美展艺术设计展区亦可尝试设置更具包容性的综合案例类别,鼓励跨界设计与综合实践。

二、价值导向与服务民生

服务国家战略,改善人民生活,促进文化繁荣,是新时代中国艺术设计的核心价值导向。艺术设计展区不同类别的作品主题多元,既有服务国家政治、经济战略的国家形象、大国重器、中国故事、航天航空、区域经济、产业转型等选题,又有促进民生方面的美好生活、文旅融合、乡村振兴等,还有文化发展方面的文化传承、文明互鉴、社会美育等。难能可贵的是,本届展览作品多数是近5年真实落地、广泛传播的设计案例,并非为参加全国美展而专门设计。

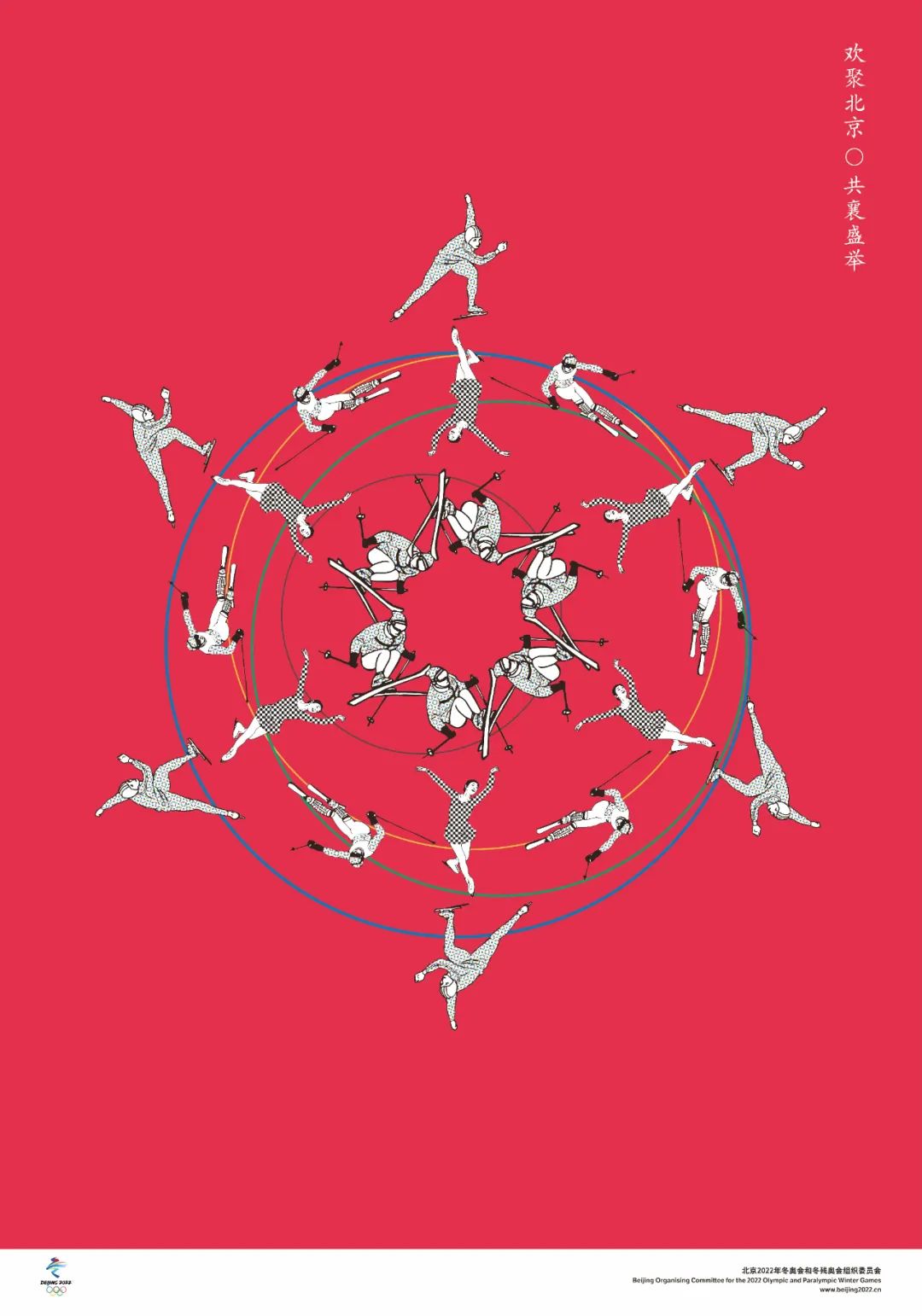

国家庆典活动的景观设计、国际体育盛会的视觉传达设计、世园会展陈设计等,可谓塑造国家形象、讲好中国故事的典型作品。例如,2019年的《中华人民共和国成立70周年庆典天安门广场“红飘带”》(马赛团队)以“人民的庆典”为主旨精神与设计定位,在解决结构力学、声学、参数化设计、模块化安装等问题后,成功在天安门广场设置两条体量、跨度巨大的“红飘带”,犹如劳动人民的双手环抱广场,为广大人民开辟辽阔的狂欢天地,从人民英雄纪念碑出发,传承红色基因,实现伟大中国梦。《2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”》(曹雪团队)和《2022年北京冬残奥会吉祥物“雪容融”》(郭春芳团队)结合冬奥冰雪运动的特质和中国国宝熊猫、代表中国吉庆文化的红灯笼的形象,巧妙设计了冰晶覆盖、敦厚可爱的熊猫“冰墩墩”和寓意“瑞雪兆丰年”与和平幸福的红色灯笼“雪容融”。

袁由敏团队的《杭州2022年第19届亚运会视觉形象设计及体育图标系统设计》包括会徽“潮涌”和体育图标“曲水流觞”。会徽的主体图形巧妙组合了6个元素:反映江南人文意蕴的扇面、代表举办地的钱塘江、寓意勇立潮头的钱江潮头、代表体育竞技的赛道、契合杭州城市特色的互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形。体育图标采用中国画双勾线画法,不仅与会徽中的潮头线条呼应,而且以东晋时期“曲水流觞”的历史典故,串联61个分项体育图标,整套图标生动准确,与核心图形、色彩有机契合,具有广泛的延展性。王国彬团队的《2019北京世界园艺博览会中国馆展陈设计》,将中国传统造园策略与博物馆展陈设计进行“互文”设计:从诗词到大纲、从山水画到设计图,从景观到展项,从园路到动线,从游客到观众,并以“道、形、器、材、艺”为综合设计范式,构建了“六和八幕”的主题叙事设计体系,营造了“一场走着看的戏剧”。这两个作品分别在亚洲竞技体育、世界园艺博览会的语境中,充分运用中国文化讲好中国故事。

在服务民生方面,设计师以美好生活、可持续发展为目标,积极介入城市建设、社区治理、乡村振兴、文旅融合、预警设计等多方面的实践。在城市化进程放缓、建筑设计行业下滑的背景下,环境设计和建筑设计类作品更多服务于社会建设和日常生活,较比以往不仅少了举行体量的建筑设计与基础设施,而且案例选址也从中心城市转向乡村,或设计文旅融合项目,或下沉到城市社区设计小型项目,或聚焦城市更新项目。例如侯晓蕾团队的《北京社区微花园—居民参与式生活美学环境营造》在10年间以参与式设计的理念,通过共同设计、共同建造、共同维护、共同运营的方式,引导500多户居民在社区闲置的庭院空间共同设计156个不同主题的微花园:可食微花园、疗愈微花园、胡同生活微花园、芳香微花园和儿童友好微花园等。该项目不仅丰富了城市植物生态,传播了有机生活态度,而且打造了放松型微花园、种子交换站和生活美学场景,促进社区共建与社区治理。

何崴团队设计的“一滴水图书馆”,位于广东惠州沿海乡村,作为度假酒店的配套设施,通过设计成为集景观、文化、创意、颜值于一身的文化新地标:悬崖上的海边书屋、一座位于水下的图书馆。在蓝色海洋、绿色草地、地形高差组成的美景中,以一条直线(室外走廊)和一个正圆(建筑主体,上方是碗形水池)构成独特简洁的造型,彰显了建筑艺术的抽象性与诗意栖居的浪漫。室内空间和家具以白色、浅灰色为基调,阅读区以曲线造型,富有秩序感;座椅和小桌沿着玻璃幕墙摆放,视野开阔。尤其是在屋顶水池,欣赏跨越山海的绝佳风景,吸引了众多游客。此外,还有快速应对自然灾害、公共卫生等突发事件的预警设计与应急响应系统设计,如程智力团队的《海啸监测预警系统》、倪涛团队的《平流层无人巡航应急响应系统设计》等。

三、多元方法与科技融合

在当下社会,随着人工智能、虚拟现实、增强现实等数字技术快速发展,混合媒介、多维体验、感知交互等方式方法多元协作,新时代语境下文化与科技的深度融合、协同交叉和跨界合作,成为众多设计师的主动意识,并催生了兼具世界前沿、中国特色与文化韵味的优秀作品。

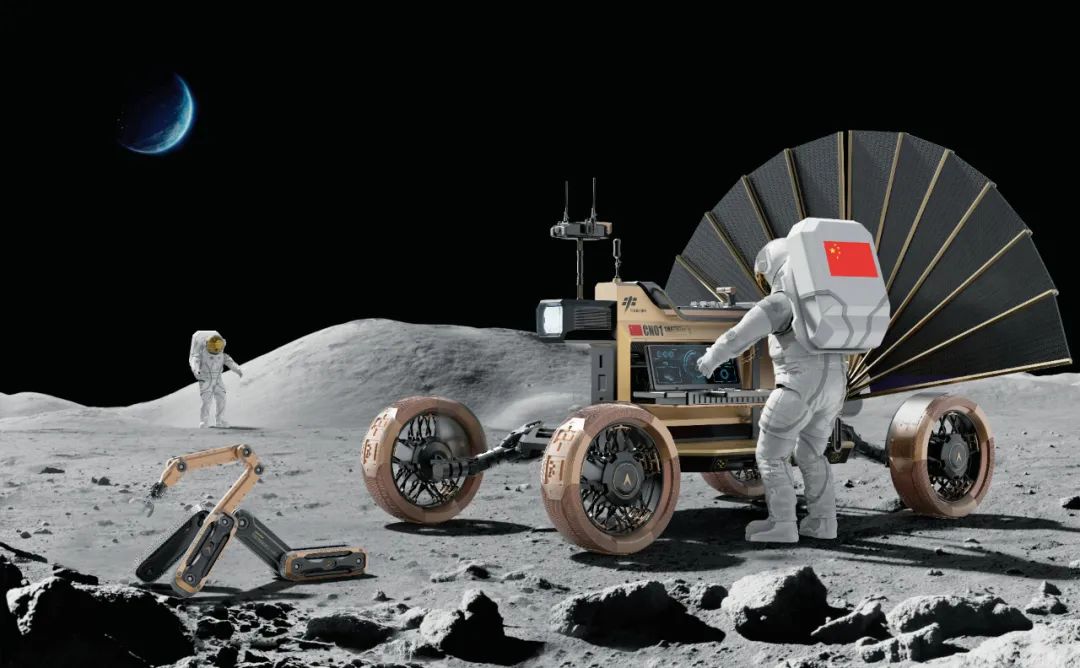

本次全国美展艺术设计展的众多参展项目,不仅是工业设计、信息与交互设计的跨界探索,而且是中国传统文化转译的饰、色、形与高科技创新的质、构、工的深度融合与系统化设计。例如,胡永攀团队的《“巡天”登月服系统组件设计》建构了“创新成体,意蕴为魂”的作品形象。“甲胄形、凌风带、玉璧纹、天穹意、五行色”表现了传统文化意蕴;应对登月服的实际应用需求研发的可拆卸式负重增强外骨骼、集成下翻便携式生命维持系统(Portable Life Support System,简写PLSS)背包、智能人机交互界面等创新设计,增强了作品的适用性。

服装设计类作品在采用传统制衣结构的同时,结合数字建模、3D打印与平面制版和手工缝纫等多元方法。谢梦荻的《风生水起》注重服装材料创新,在半透明体的PVC基底上,选择生物相容性可持续材料,以织物3D打印技术制造透明质感、色彩渐变的柔性材料,解决了潜在的环境和材料安全性等问题,同时借鉴宋代“水纹图”韵律和山水精神,结合“气场”概念,表现了中国传统顺应自然的“风”“水”意象,展现了东方文化中衣以“蔽体”“绮罗纤缕见肌肤”的意境。王文的《心悦和鸣》亦采用手工缝制、3D打印、激光切割等方式,将服装设计与水墨意境、科技手段进行创新融通。

此外,信息与交互设计类作品注重使用体验与文化体验的融合、软硬件结合,作品形式多样丰富,既有交互体验设计,又有沉浸式体验,还有预警和应急响应系统设计、生态环境的艺术装置等。例如汪泳团队的《锦绣西南——土家织锦科普体验系统设计》,以“教育、共创、长效”为理念,基于前期的深入调研与数据分析,构建发展源流、地域分布、织造技艺、土锦纹样、传承谱系组成的数据库;并以信息可视化、AR/XR等数字化手段,保存珍贵文化样本,再现土家造物智慧,助力青年设计创新,讲述美丽中国故事。

结 语

纵观本届展览,我们看到,中国设计作为新质生产力,紧扣时代脉搏、直面社会命题的新气象,与文化科技融合、服务国计民生的新实践,创造性转化、创新性发展的新探索。我们相信,广大设计工作者将以深远的家国情怀与高度的社会责任感,勇担新时代文化使命,在日益复杂的环境,应对不断模糊的边界,响应可持续发展的愿景,以学科交叉、跨界协作、系统思维、全球视野、综合实践服务国家战略,促进社会创新,推动文化繁荣,提升生活品质,探索中国式现代化的设计之路。

第十四届全国美术作品展览艺术设计作品选登