研究 | 王霄冰、刘奕孜:民俗入画与图像证俗——兼论民俗学的图像研究法(一)

时间:2025-03-25 来源: 中国工艺美术学会 浏览量:

19 分享:

民俗早在远古时期就已与图像结缘。早期的岩画、陶器、青铜器、墓葬壁画、帛画等都包含有生产劳动、日常生活、神话传说、精神信仰的内容。魏晋以降,以社会生活为描绘对象的风俗画成为中国美术的重要分支。丰富的图像类民俗资料越来越多地引起了学界的关注。和文本研究一样,民俗学的图像研究也需从资料的搜集、归类和量化统计开始,并对民俗入画的过程进行追踪,首先解决哪些人在什么时代背景下、应何种需求、为谁画和如何画的问题。其次围绕特定的民俗主题,细读画作“文本”,考察画工选取哪些民俗要素入画并分析其原因,包括其在表现手法上所沿用的套式,并在此基础上建构图像民俗志的理论。透过图像,我们不仅可以了解一些历史民俗事象的具体面貌与细节,而且可以通过阐释图中蕴含的符号意义理解民众的思维逻辑。即便是那些因主客观原因而偏离了真实性的画作,也能折射出特定历史时期特定人群的生活理想、精神追求和审美情趣。

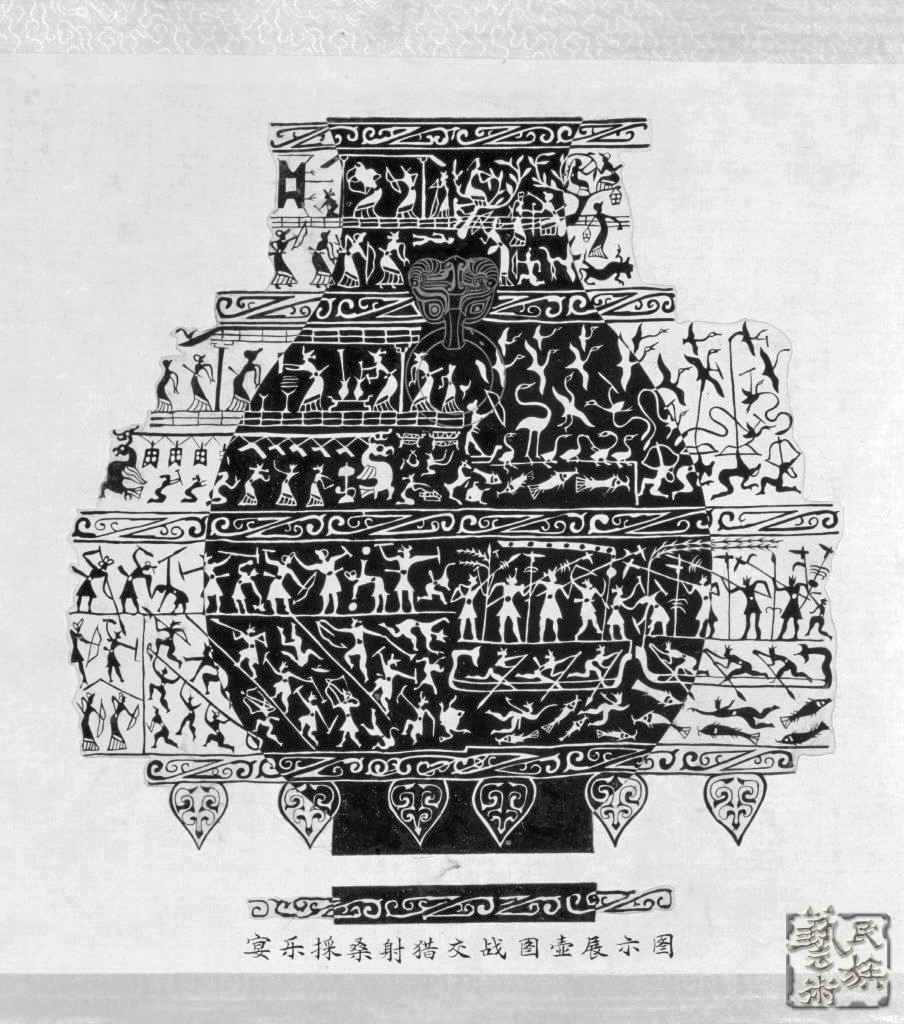

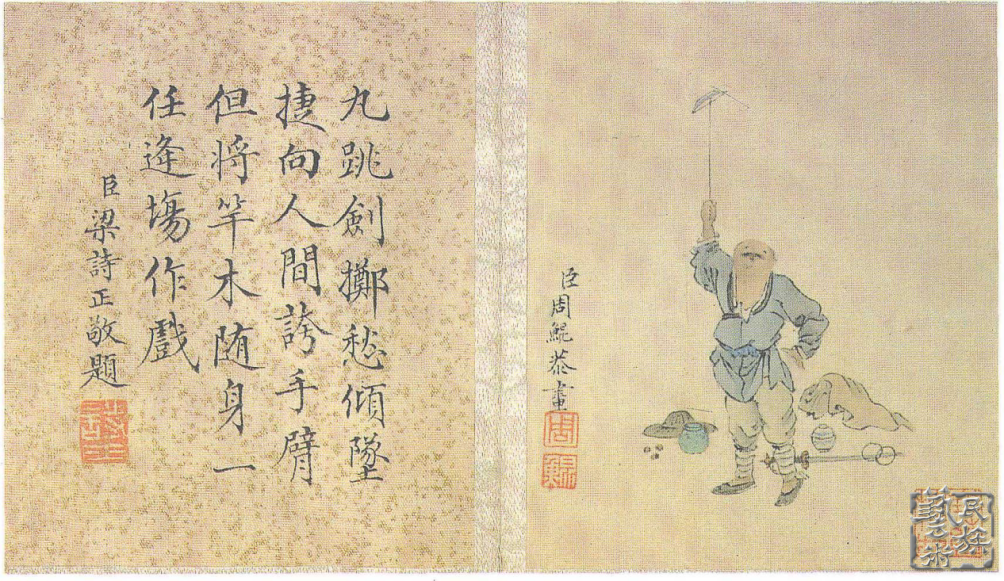

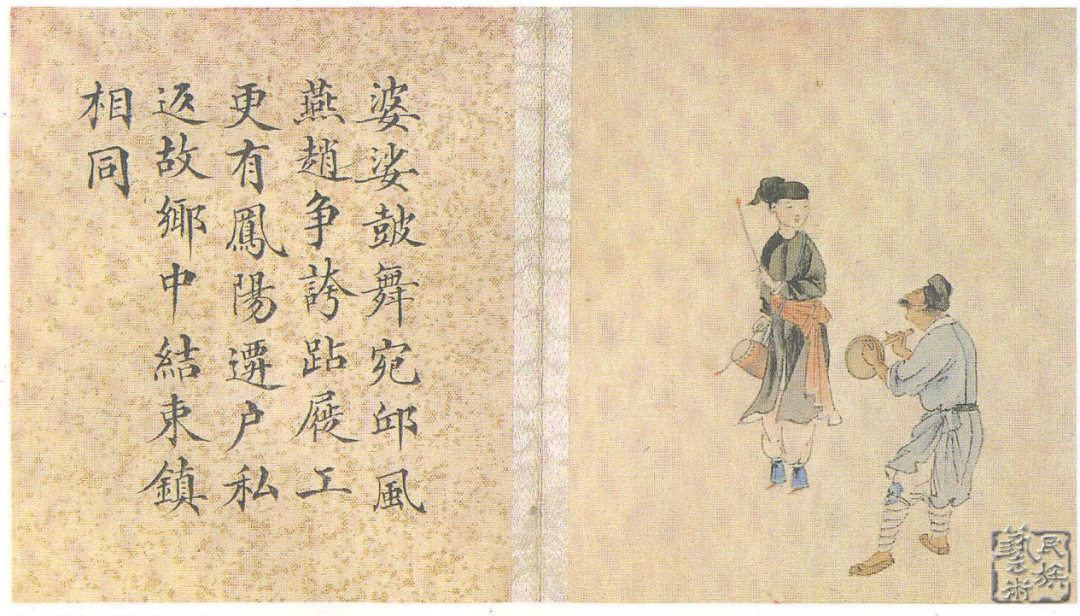

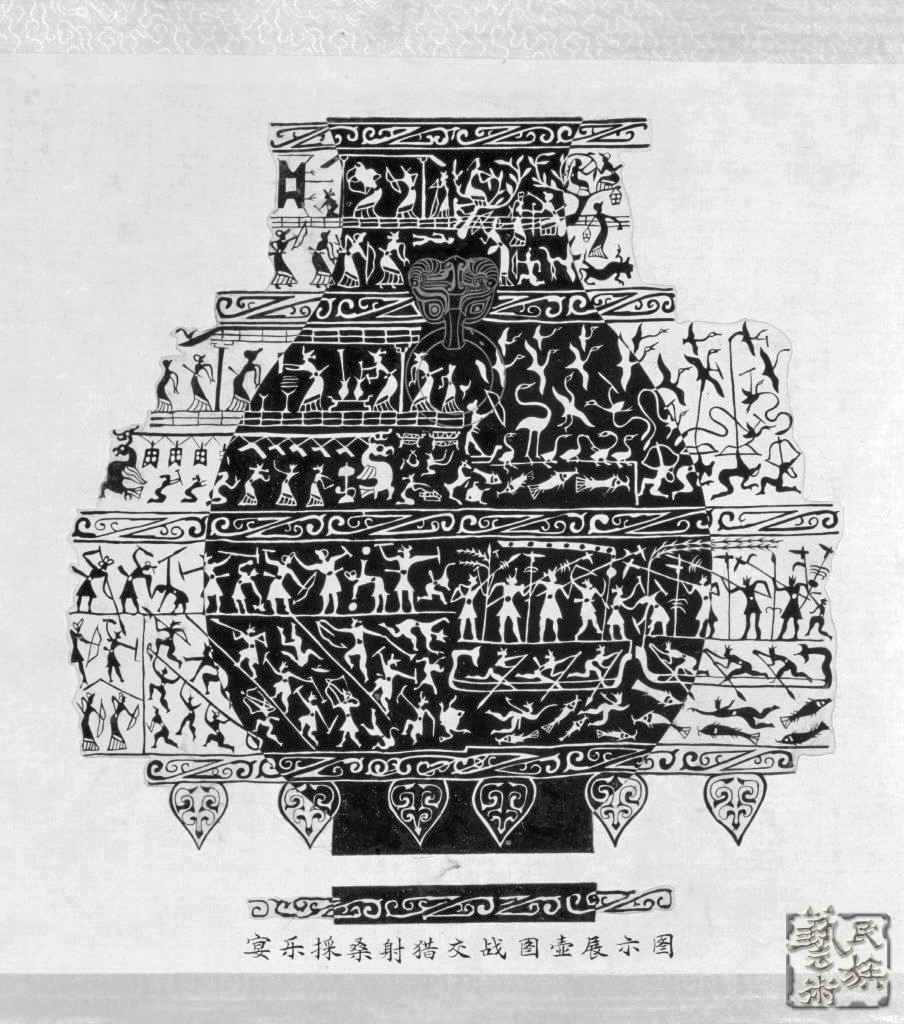

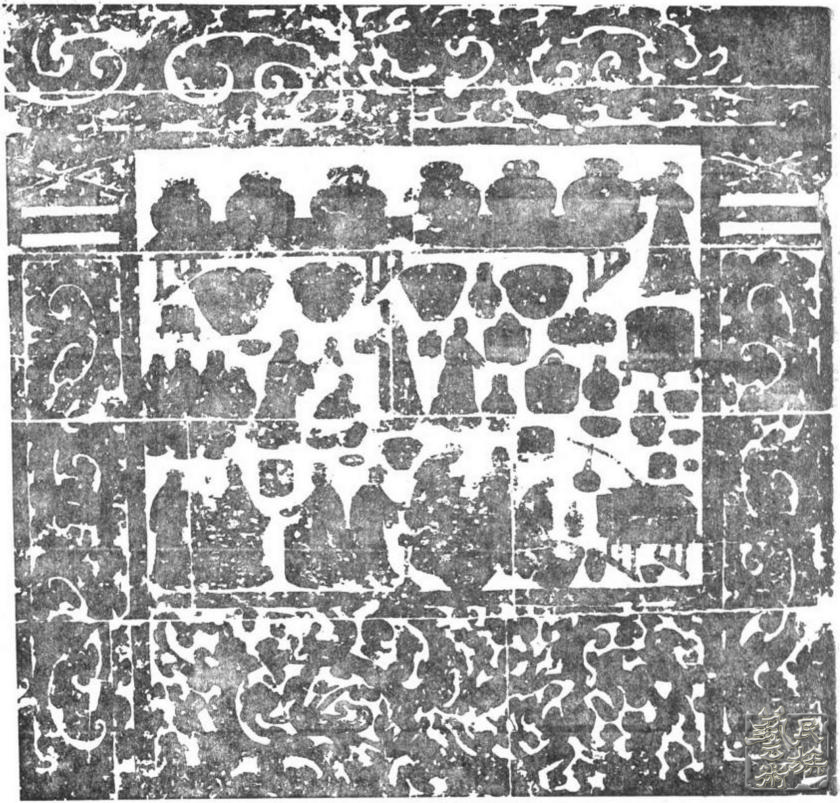

民俗学是一门以资料见长的学问,民俗资料的范围除以文字书写的文本之外,也包含图像、文物、音像等非文字资料。图像的研究价值长久以来被人文学界低估,大量流传于民间、不被上层阶级认可的“俗”图像更是被严重忽视。然而,图像除去审美价值之外,也反映了人类基于日常经验对于世界万物的主观认识,是一种与文字书写平行存在的文化记忆方式。同时,特定体裁图像的制作、生产和流通本身也是一种值得研究的民俗现象。20 世纪中后期,继罗蒂的“语言学转向”之后,西方人文学界迎来了著名的“图像转向”,人们意识到,“观看行为(观看、凝视、一瞥、观察实践、监视和视觉快感等)可能和不同的阅读行为(解密、解码、阐释等)一样成问题”。众多人文学科开始建立一种以视觉范式为导向的图像思维,解读图像背后深远的文化意义。随着图像时代和后现代主义思潮的到来,艺术与非艺术的界限被打破,对图像的关注也经历了“眼光向下”的转变,长期被边缘化的民间美术和风俗图像的价值逐渐被发掘,而这些与民众日常生活息息相关、最能反映民众心态的图像恰恰是民俗学所应重视的一笔宝贵资料。什么是民俗?通常我们会说,民俗就是日常生活。这话固然没错,但还不够精确。生活中处处有民俗,但生活并不等同于民俗。只有那些模式化的且被一部分人认知、认同并自觉传承的生活方式,才能算是民俗。从学术的角度来说,只有被民俗学者或民俗爱好者挖掘、整理并揭示出其中的文化意义的生活模式,才能算是民俗。日常生活的民俗化,实际上就是一个民俗建构的过程。其方式有以下几种:一是仪式化,即通过程式化的行为,结合口头表述,将其形塑为可感可知的民俗表象;二是文本化,即通过记录民俗的文献,包括民间的抄本、刊本和专业人员撰写的民俗志、民俗论著等,将原本隐匿于日常生活中的民俗法则显性化;三是图像化或影像化,即使用视觉表达的方式来呈现民俗事象及其背后的社会规范与文化意义。民俗化的实践自古就有,作为民俗主体自我认知与自我规范的方式,是与社会生活共生共存的。相对于文本化而言,仪式化与图像化是更为古老的民俗化方式。甚至,图画这种艺术形式本身就产生于早期的民俗化实践当中。民俗学家陈勤建曾指出,原始文艺多以“民俗形态”流行于初民社会。他从历史唯物主义的美学观出发,认为民俗在各类文艺形式的起源和发展中都起到了中介的作用,人类最早的艺术创作大多表现为带有一定功利性的民俗存在,而在原始形态的民俗活动中又存在着内在的文艺机制,由此孕育了艺术的萌芽。张士闪、耿波在《中国艺术民俗学》中讨论了“人类早期信仰活动中民俗与艺术的多层纠合”问题,“······信仰仪式本身具有大众表演的性质,特别讲求形式上的美感、情感上的共鸣以及对信众反应的把握等”,透射出了艺术审美的意味。伴随着信仰活动的世俗化和信仰观念的日趋淡薄,“许多传统信仰活动事象逐渐摆脱了虚无缥缈的假想功利,而成为后人生活中的美化装饰、实用功效和情感认同的方式”。具体到图像,韩丛耀认为,这是“人类记录历史和表征世界的方式之一”,是一种“面性、共时、感性的描绘方式”。王加华则提出了“图像入史”的概念,“一方面,从历史记载或历史学意义上说,图像同文字一样,都是历史信息的承载者与记录者;另一方面,从事实存在层面上来说,图像往往也是历史事实或进程的组成部分”,因此,“图像自然也就具有了入史、证史的性质与功能”。民俗题材图像随着历史时代的变迁而呈现出不同的体裁和风格。史前时期,许多岩画保留下了先民对于他们生产生活和精神世界的记录,如内蒙古阴山、宁夏贺兰山的岩画绘有狩猎、放牧的场景,鹿、马、牛等动物形象清晰可辨。在阴山格尔敖包沟岩画区和乌兰察布的岩画上,除了狩猎图之外还有三人舞、双人舞等舞蹈场景。广西宁明县发现的花山岩画也有形似青蛙的舞者在列队表演,有学者将其和广西红水河流域壮族的蚂虫另节联系在一起,认为这可能是壮族蛙神信仰的最早证据。新石器时代,初民的生产技术有了很大突破,大量制作生活用陶器,并开始在器物上绘制图案。仰韶文化、马家窑文化或大汶口文化的彩陶中都有几何图像和人物、鸟兽、虫鱼、花草的图样,那些具有重复性、对称性的纹路反映出先民的自然感知能力与早期的审美意识。由于原始思维常常与巫术和信仰相重合,这些图像往往伴有神秘色彩。例如,太阳神的图案以及顶礼膜拜太阳神的场景就常在史前岩画中出现。陕西西安半坡村出土的新石器早期彩陶盆中则画有圆形人面衔着小鱼的图样,被称为“人面鱼纹”,对此学界有不同的解释:一些学者认为该图是先民渔猎生活的写照;一些学者则认为鱼是半坡母系氏族的图腾,是原始生殖崇拜的象征;一些学者认为其反映了先民的天文历法观念和月神信仰。商、周时期手工业进一步发展,创造了辉煌灿烂的青铜艺术。除了日常生活中使用的器皿和兵器之外,还有为祭祀与记录战功而制作的大量“礼器”,多以动物纹、自然气象纹、几何纹等为装饰。到了战国时期,礼乐制度崩坏,列国之间战争频繁,社会失去了稳定的统一秩序,青铜器上开始出现了以写实手法表现当时各个阶层人物生活状态和战争场景的纹饰,比较典型的有故宫博物院藏宴乐渔猎攻战纹图壶(图1)和成都百花潭战国水陆攻战纹铜壶。二者均分为上、中、下三层,从上往下的第一层描绘了身材修长、体态婀娜的女性们在采桑,男性列队弯弓依次射靶,表现出男女性别的劳动分工;第二层的主题是宴会和弋射,前者在华丽的殿堂内举行,后者则是在野外;第三层为水陆攻战图。画中的服饰装束、船只车辆、劳动生产、宴会活动反映出贵族阶级的娱乐消遣方式和安逸奢侈的生活。

图1 宴乐渔猎攻战纹图壶。故宫博物院供图,摄于1989 年9 月2 日

图1 宴乐渔猎攻战纹图壶。故宫博物院供图,摄于1989 年9 月2 日

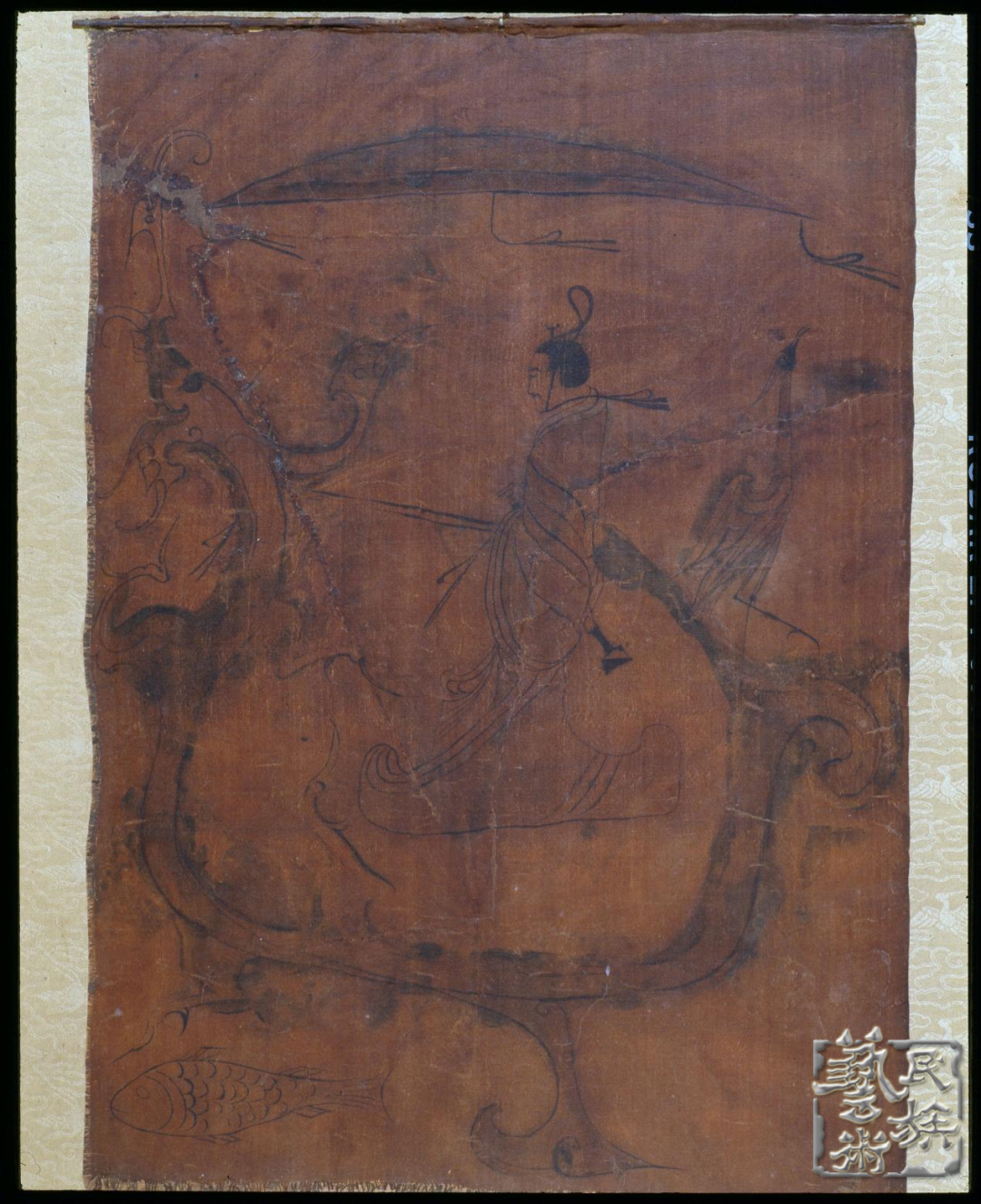

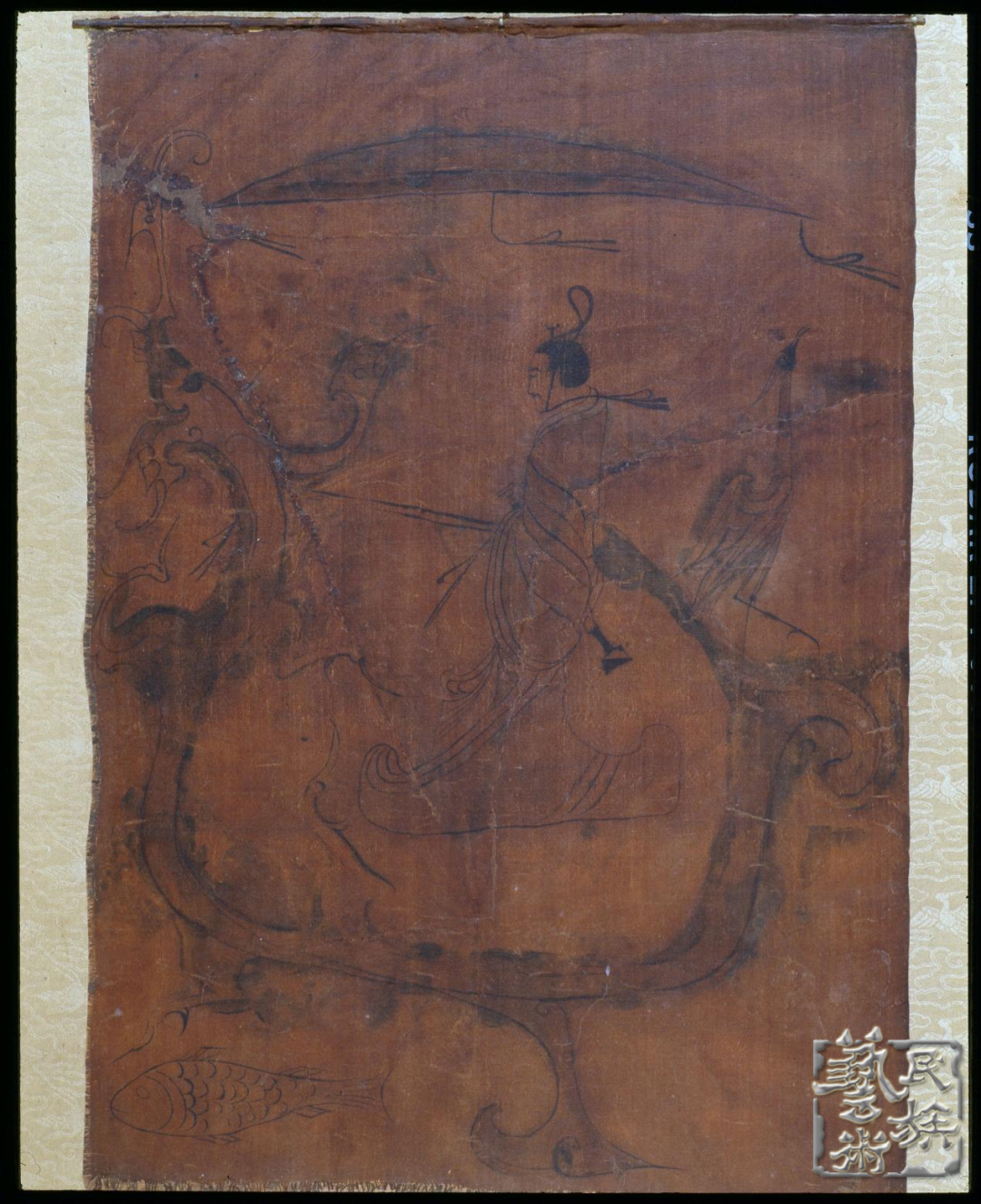

这一时期的人们也开始在布帛上绘制图画。现存最早的画幔残片出现在河南洛阳东郊出土的殷人墓葬中,上面可辨认出黑白红黄等色的几何图形。湖南长沙子弹库出土的《人物龙凤帛画》反映了巫祝为死者祈求天佑的楚地习俗。同一地点出土的《人物御龙帛画》则描绘了死者灵魂飞升上天的情景(图2),神话图像研究者萧兵推测画面左下角的鱼是《山海经·中山经》和《海外西经》中记载的“文鱼”“龙鱼”,可辅助死者“飞鹜九域,乘云上升”。同时代的战国墓葬漆器绘画中也有类似的主题,如湖北曾侯乙墓出土的漆内棺、漆衣箱上,都发现有各种神怪活动的画面;河南信阳长台战国墓出土的漆绘锦瑟上也绘有灵魂升天的图画。作为陪葬品,这些图像明显具有巫术性质,其中的龙、凤、鱼等带有神圣性的动物发挥着为死者引道升天的作用,反映出先秦时期中国人的灵魂观念和对死后世界的想象。

图2 子弹库楚墓出土帛画《人物御龙图》

图2 子弹库楚墓出土帛画《人物御龙图》

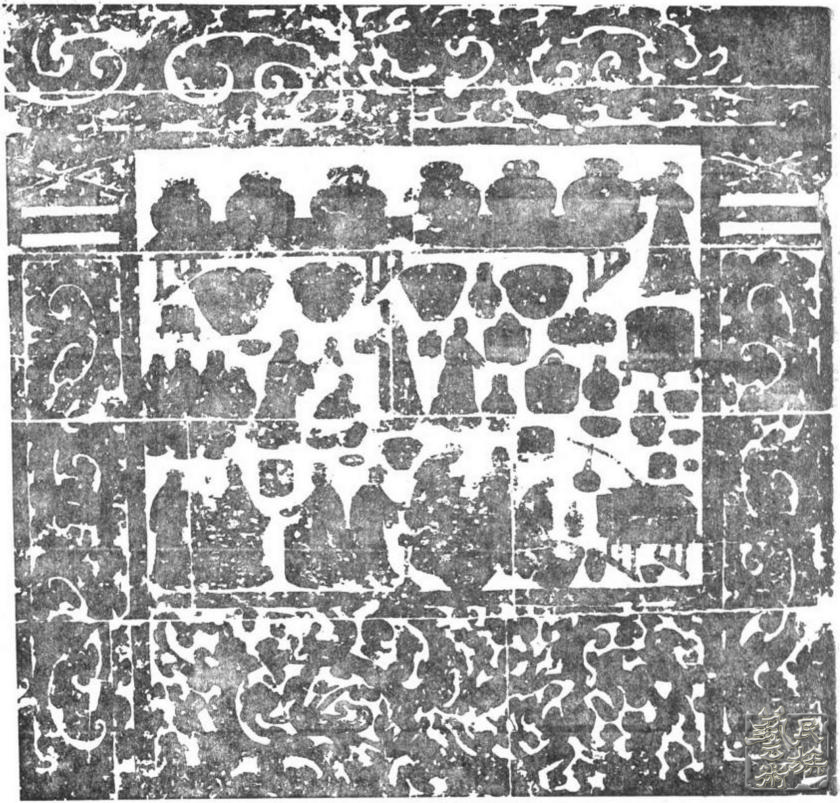

除此之外,岁时节令和神话故事也成为帛画常见的主题。根据汉代王逸在《楚辞·天问序》中“见楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地山川神灵,琦玮谲诡,及古贤圣怪物行事”的记述,至迟在屈原的时代,楚国已开始使用图像来建构神话情境。在湖南长沙子弹库楚墓中,发掘出战国时期的《帛书十二月神图》,画面四周出现了十二个诡怪形象,四角分别画有青、赤、白、黑四种树木。历史学家杨宽认为,“十二月神像中包含了四季神像,帛书中心两篇配合神像的文章,讲到了‘四时’(即四季)之神的创世神话及其对‘四时’运行和天象灾异的调整作用,楚帛书的主旨在于要求人们对‘四时’之神加以崇拜和祭祀。”神话学家马昌仪则发现,《帛书十二月神图》里的十二月神与《山海经》中记载的夔龙、凤鸟、句芒、驺吾、祝融、肥遗、人面三首神、蓐收、禺疆等早期的神话形象颇为相似。在湖北曾侯乙墓出土的一件衣箱盖上,则绘有后羿除害的神话故事。秦代对春秋、战国时期各地区的文化艺术加以吸收和融合,美术创作达到了一个新的高峰。从陕西咸阳秦代故宫遗址发掘出的壁画残片是秦代壁画的代表,也是中国目前所见最早的壁画实物,其中3号秦宫殿建筑遗址上的残存作品,绘有人物、车马、建筑、植物等。汉代流行厚葬,在汉墓壁画中可以找到许多与民俗相关的图像,如内蒙古和林格尔汉墓壁画的《乐舞百戏图》描绘了贵族们席地而坐观看百戏的场景,四周有乐队击鼓,场地中央的演员在表演着跳丸、飞剑、舞轮、倒立、载竿等技艺。河南密县打虎亭汉墓画中则有烹调、角抵的场景(图3)。长沙马王堆汉墓出土的帛画《导引图》是汉人的养生图谱,让我们窥见了两千多年前中国人对人体的认识和养生意识。此外,秦汉至魏晋南北朝时期的画像石、画像砖上也有很多贵族生活的场景,包括车马出行、狩猎、烹调、乐舞百戏、对坐宴饮、门阙楼阁、市容风貌等。四川邛郏花牌坊出土的东汉《盐井画像砖》还记录了汉代四川井盐生产的汲卤熬制过程。

图3 密县打虎亭汉墓画·炊事场面

图3 密县打虎亭汉墓画·炊事场面

秦汉时期基于人们延长生命的愿望,神仙思想盛行,尤其秦之后,进一步实现和完善了西方昆仑神仙系统与东方蓬莱神仙系统的融合,从而产生了一个更加完整的新的神仙系统。因此,《马王堆一号汉墓T 型帛画》、汉代建鼓舞画像石(图4)等都呈现出了天界、人间、冥界的三层结构,三界构成一个有机整体,是汉人宇宙观的典型体现。

图4 [汉]建鼓舞画像石,从下往上分别为宴饮场景、双人建鼓舞、羽人和猴子攀缘其上。淮北市博物馆供图,摄于2024年4月1日

图4 [汉]建鼓舞画像石,从下往上分别为宴饮场景、双人建鼓舞、羽人和猴子攀缘其上。淮北市博物馆供图,摄于2024年4月1日

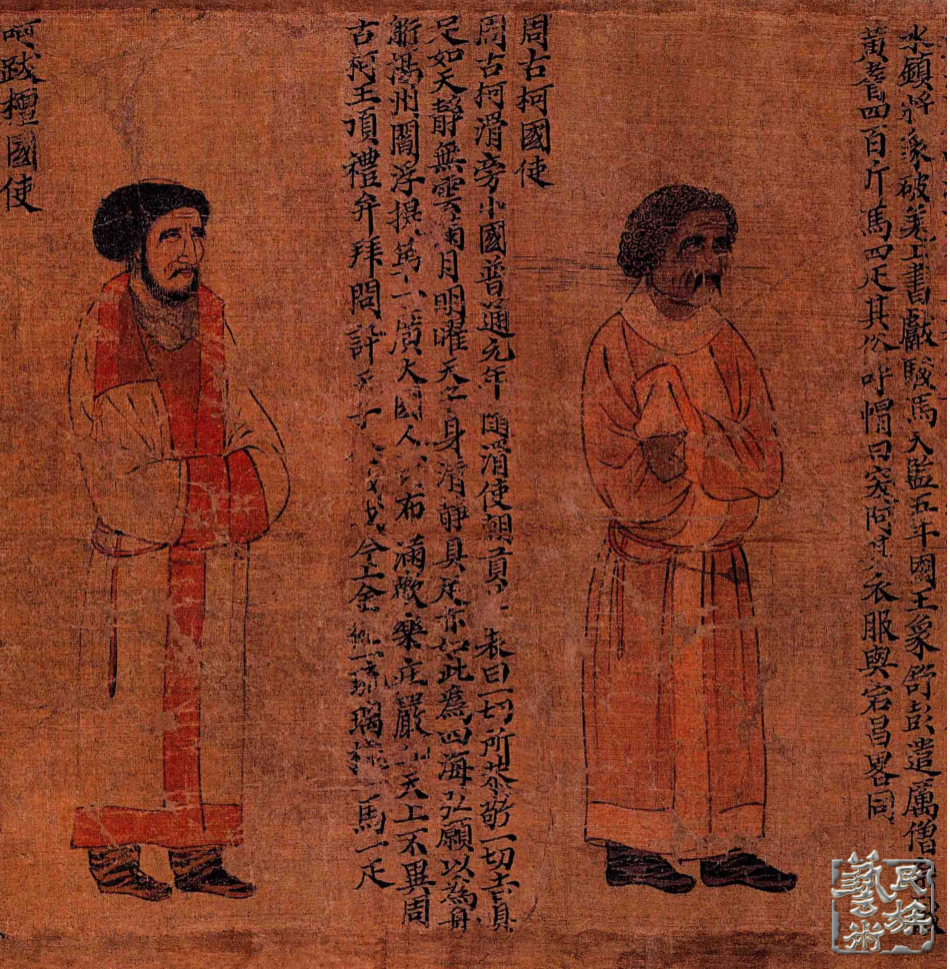

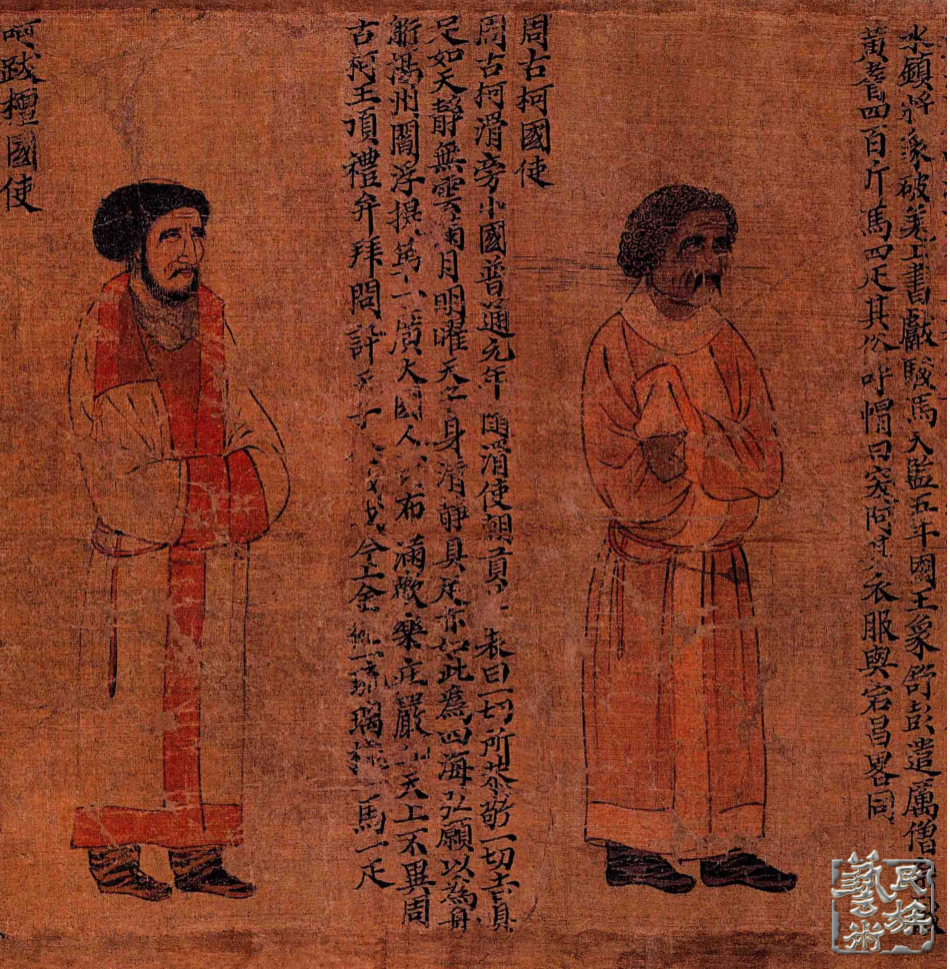

“风俗”乃至“民俗”一词很早就出现在中国文字记载的典籍中,如《礼记·缁衣》:“故君民者,章好以示民俗。”《汉书·武帝纪》:“广教化,美风俗也。”可见古人早就意识到了“风俗”这种无处不在而又难以言表的事象的存在及其教化意义。古人将自己观察和感知到的风俗事象不仅通过口述,而且借助文本和图画等形式加以呈现,这实际上就是一个日常生活的民俗化和民俗建构的过程。对于风俗的图文建构在早期尚属无意识行为,受到宗教信仰、传统观念和生活习惯的驱使,作为墓穴装饰或建筑构件的一部分存在。但到了魏晋时期,随着士族阶层的兴起和文学艺术的发展,文人士大夫成为民俗主题绘画的创作主体,以现实生活为审美对象并进行艺术创作变为自觉的行为,被后世称为“风俗画”的美术作品正式登场。唐代《历代名画记》就将西晋卫协《醉客图》、东晋戴逵《胡人弄猿图》、王虞《吴楚放牧图》和史道硕《田家十月图》等作品归为“风俗画”一类。唐代朱景玄在《唐朝名画录》中评论:“(东晋)陆探微画人物极其妙绝,······且《萧史》《木雁》《风俗》《浴神》等图画,尚在人间,可见之矣。”宋代郭若虚在《图画见闻志》中也总结道:“风俗则南齐毛惠远有剡中溪谷村墟图,陶景真有永嘉屋邑图,隋杨契丹有长安车马人物图,唐韩滉有尧民鼓腹图。”当然,这一时期的风俗画主要表现的还是贵族阶层的生活方式,且带有明显的政治或宗教功能。例如,我们熟知的东晋画家顾恺之根据西晋张华所撰《女史箴》而画的《女史箴图》,就带有宣扬夫妻相处之道、劝说嫔妃们修德养性的教化目的。当时,中原与西域诸国交往密切,异域风情与西域诸国人物形象也进入绘画当中。梁元帝萧绎创作的《职贡图》,从其摹本中可见衣冠、神态与汉人明显不同的二十四国使者着色画像(图5)。据梁元帝《职贡图序》和《石渠宝笈》引梁元帝《职贡图赞》载,西域诸国向梁朝贡,梁元帝亲自接待这些国家的使者,“瞻其容貌,讯其风俗”,因此这些图像带有较高的写实性。随着佛教的传入,佛教美术也得以发展。佛本生故事是壁画中常见的主题,其中蕴含着大量的神话文学和民间故事资料,极具民俗学研究价值,如敦煌257 窟西壁北魏时期的《九色鹿本生》,讲述了九色鹿救溺人,溺人却见利忘义,最后遭受惩罚的故事。新疆拜城克孜尔千佛洞壁画175 窟通道上还绘有“烧陶”和“耕作”的劳动场景,画中农夫所用的“坎土镘”,至今仍在新疆地区传用。

图5 [梁]萧绎《职贡图》宋摹(局部)

图5 [梁]萧绎《职贡图》宋摹(局部)

隋唐时期,得益于国力强盛和经济繁荣,文学艺术得到空前发展。如上所述,“风俗”一词在唐代画史和画论中频繁出现,“风俗画”概念逐渐形成,成为绘画中的一个门类。不过,传统的风俗画概念范围较广,正如吕少卿所总结的那样,“广义的风俗画概念是泛指一切以现实人物生活为题材的绘画,上至帝王贵族的宴游雅集,下至市井、乡野百姓的生活娱乐与精神信仰等等,凡是世俗生活,皆是风俗画的表现范畴”。唐代的风俗画一方面延续了前代墓葬壁画描绘贵族和文人雅士生活场景的传统且有所发展,如皇室和官吏陵墓中常见的出行仪卫图,以及展子虔的《游春图》;另一方面,文人画家们也将视线更多地投向了人们的生活世界,例如张萱的《捣练图》描绘了仕女们捣练、纺线、缝纫、熨烫白练的劳动情景,画中可见砧杵、木槽、针线、熨斗等劳动工具的式样(图6)。

图6 [唐]张萱《捣练图》(摹本,局部)

图6 [唐]张萱《捣练图》(摹本,局部)

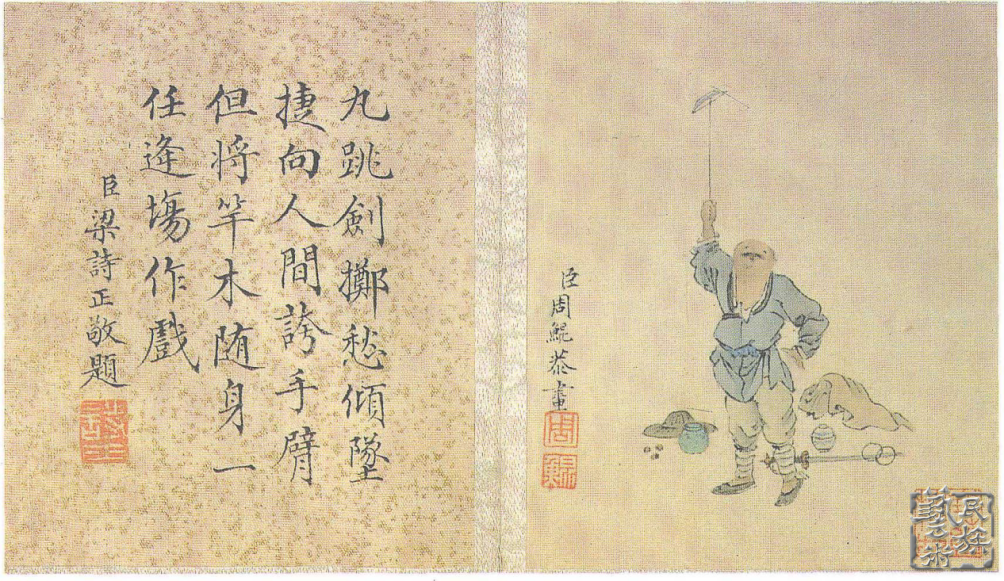

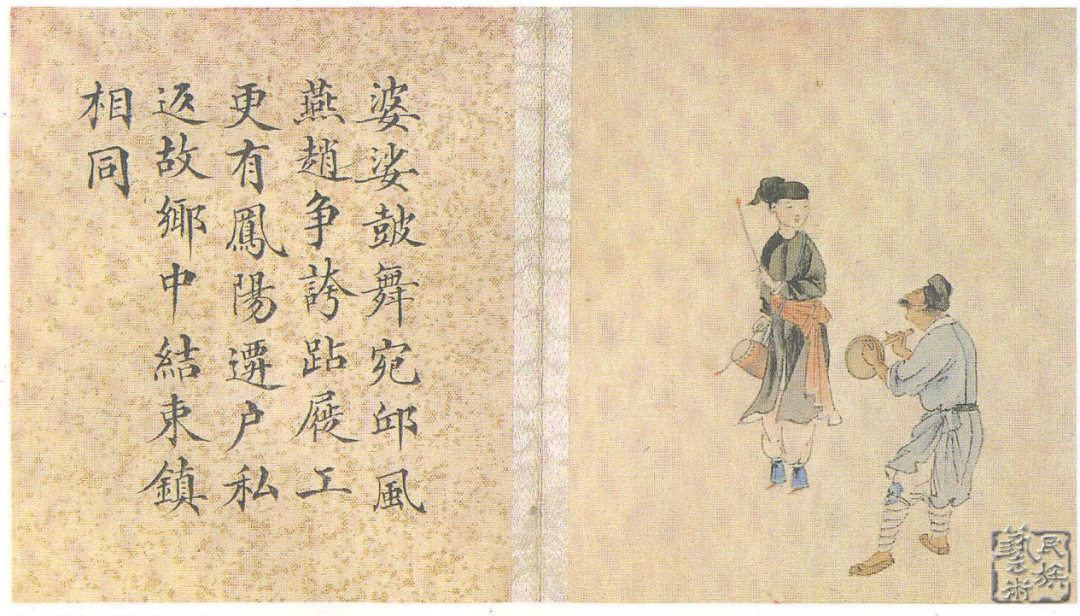

宋代随着工商业繁荣,市民阶层壮大,适应民众趣味的风俗画得以迅速发展,与社会生活的结合更加紧密。在宫廷风俗画之下,出现了“专门绘制的、成体系的《耕织图》”,在一定程度上能够反映出当时的农耕技术水平和农业生产状况。著名的《清明上河图》是一幅综合性风俗画,生动细致地描绘了仕、农、商、医、卜、僧等各种身份的人物,以及赶集、买卖、推舟、拉车等日常活动。大规模的节日场景也开始成为画家们喜爱的题材,如张择端的《金明池争标图》展现了宋徽宗时期汴京(现河南开封)的金明池御苑每年春季对民众开放、开展龙舟竞标和水戏活动的情景。这是一幅界画,即在作画时使用界尺引线,常用来勾勒亭台楼阁等建筑物,写实性较强。雷天来曾从民俗学视角对此画进行研究,认为可从中解读出北宋皇室通过举办争标节俗以巩固皇权、粉饰太平的深层目的。此外还有“货郎图”“婴戏图”“春宫图”等当时的风俗画类别留存于世。宋代民间画工也非常活跃,民间美术开始作为商品在市场上流通,《东京梦华录》就记录了宣和楼前有“卖时行纸画”的店铺,又载:“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符及财门。元代是中国历史上第一个统一全国的少数民族政权。这一时期,少数民族绘画与中原汉族绘画相互借鉴融合,涌现出了一批反映民族生活习俗的作品,如刘贯道《元世祖出猎图》中所绘人物均着传统民族服饰,其中的褡忽、辫线袍、直身袍、直身式海青衣等具有明显的蒙古族服饰特征。画中还可见一人骑着骆驼,牵引着两头装满货物的骆驼在沙漠中前行,富有异域风情。1992 年在洛阳伊川发现的元墓壁画上的男墓主,头戴白色宽檐圆帽,颈戴珠饰,身穿黑色宽白缘右衽宽袖长袍,腰系白带,服饰带有蒙古族与汉族融合的风格特点。王振鹏的《金明池龙舟竞渡图》同样是一幅以界画技法绘制的长卷,且同样描绘了汴梁城中金明池龙舟竞渡的情景,画面中不仅有多种形制的龙舟,甚至连龙舟的“鳞片”都清晰可见,并且刻画了桨手挥舞旌旗、奋力划桨的动态姿势。然而王振鹏生于南宋灭亡之后,应该没有亲眼见过金明池竞标的场面。他的这幅龙舟图卷可能是对张择端龙舟图的模仿,外加个人的想象创作而成。明代风俗画持续发展,专题性更强,对一些习俗的描绘也更加具体,如《上元灯彩图》和《宪宗元宵行乐图》分别表现了民间和宫廷欢度元宵灯节的情形。图中展现了大量的人物、服饰、花灯、杂货、摊位等,描画了放爆竹、赏鳌山灯、看杂剧等习俗细节,可谓“真实细微地记录了当时的节日生活,同时以图像的方式传达了士大夫心目中理想的节日画面”。而随着通俗文学和印书业的发展,小说插画开始成为美术的新门类,正如郑振铎所言,“中国木刻画发展到明的万历时代(1573—1620 年),可以说是登峰造极,······且也深入人民大众之中”。从记录民俗的角度来讲,清代的风俗画无论在系统性还是技法方面都达到了前所未有的高度。一方面,对民间生活的描绘更加真实、具体和系统,尤其是出现了以画册形式连续性描绘某一习俗主题的作品,具有非常明晰的叙事功能,有些堪称“图像民俗志”之作。例如,周鲲的《村市生涯图册》(图7),包含卖春联、卖唱、锔碗、悬壶卖药、炼铜、磨镜、补鞋、卖艺、卖花、杂耍等习俗内容,不仅画面细致生动,而且以左文右图的形式,解释性地记述了清代的市井百态。又如清朝统治者为了满足开拓和统治边疆的需求而鼓励当地官员们制作的“百苗图”,也以图文并茂的形式,展现了西南各民族的分布及其历史变迁和风俗习惯。另一方面,中西方交往的日渐频繁大大促进了风俗画的发展与成熟。受郎世宁等西方画师的影响,中国画家开始使用明暗对比、远近立体的描绘笔法,画作愈发生动写实。特别是清中期以后,厦门、广州、北京等地的民间画师顺应国际市场的需求,学习使用西方绘画笔法来描绘中国的风景、人物、习俗等,被外国游客作为纪念品带往国外。这些被称为“外销画”的作品,虽然制作略显草率简陋,且带有高度程式化的特点,但其中展现出的市井风情、服饰、居住空间、手工艺制作等日常生活场景,对于民俗研究仍具极大的参考价值。

图7 [清]周鲲《村市生涯图册》(局部)

图7 [清]周鲲《村市生涯图册》(局部)

王霄冰,浙江江山人,德国波恩大学汉学博士,中山大学中文系、中国非物质文化遗产研究中心教授,民俗学、非物质文化遗产学专业博士生导师。国家社科基金重大项目“海外藏珍稀中国民俗文献与文物资料整理、研究暨数据库建设”首席专家。兼任中国民俗学会副会长,广东省民俗文化研究会副会长,《文化遗产》副主编,广东省和广州市非遗保护专家委员会成员,曾任日本国立历史民俗博物馆外来研究员、日本民俗学会国际交流委员会委员等职。迄今已在国内外出版著作10多部,以中、日、英、德语发表论文70多篇。

刘奕孜,湖南长沙人,中山大学中国语言文学系民俗学专业博士研究生。

责任编辑:张书鹏

文章来源:民族艺术杂志社

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会。

图1 宴乐渔猎攻战纹图壶。故宫博物院供图,摄于1989 年9 月2 日

图1 宴乐渔猎攻战纹图壶。故宫博物院供图,摄于1989 年9 月2 日 图2 子弹库楚墓出土帛画《人物御龙图》

图2 子弹库楚墓出土帛画《人物御龙图》 图3 密县打虎亭汉墓画·炊事场面

图3 密县打虎亭汉墓画·炊事场面 图4 [汉]建鼓舞画像石,从下往上分别为宴饮场景、双人建鼓舞、羽人和猴子攀缘其上。淮北市博物馆供图,摄于2024年4月1日

图4 [汉]建鼓舞画像石,从下往上分别为宴饮场景、双人建鼓舞、羽人和猴子攀缘其上。淮北市博物馆供图,摄于2024年4月1日 图5 [梁]萧绎《职贡图》宋摹(局部)

图5 [梁]萧绎《职贡图》宋摹(局部) 图6 [唐]张萱《捣练图》(摹本,局部)

图6 [唐]张萱《捣练图》(摹本,局部)

图7 [清]周鲲《村市生涯图册》(局部)

图7 [清]周鲲《村市生涯图册》(局部)