访谈丨马啸鸿:我们能否达到与元代文化相匹配的视觉素养(二)

三

澎湃新闻:

您十分警惕“汉化”的历史叙事,指出也应该关注元代士人“胡化”的一面。汉化与胡化的进程是否有冲突、妥协?

马啸鸿:我对“胡化”一词的态度较为矛盾,援引这个概念只是为了表示汉化叙事的对立面,同时我始终对二元对立深表怀疑。在我看来,二元对立是有害的,它严重阻碍了任何一种细微的思考。我的理解是,直到明初,大汉族主义才成为一种主要的文化力量(参见欧立德[Mark Elliott]的研究)。但即便如此,我们仍很难知道此前的人们会如何理解这些概念(华化、胡化等),因为我们的历史视角会影响我们的判断。在现代学术界,“华化”一词的经典来源,是陈垣的著作《元西域人华化考》,这也令该词影响深远。当然,“胡化”这个概念在我们听来是贬义的,似乎它玷污了原本纯粹的汉文化或华文化(如果曾经确实存在的话)。

仅从一些交友关系和艺术合作中,我们就会发现元代人的生活更加复杂。赵孟頫就曾悼念过鲜于枢。1338年,奉朝廷之命,南方汉人揭傒斯和色目人康里巎巎合作,为蒙古官员竹温台(Jigüntei)撰写、书丹碑文(《大元敕赐故诸色人匠府达鲁花赤竹公神道碑》),该碑近年被再度发现。碑的阳面是汉文(揭傒斯撰文,康里巎巎书丹后镌刻上石),阴面是回鹘蒙古文。这是一种妥协吗?蒙古帝国为什么要妥协?

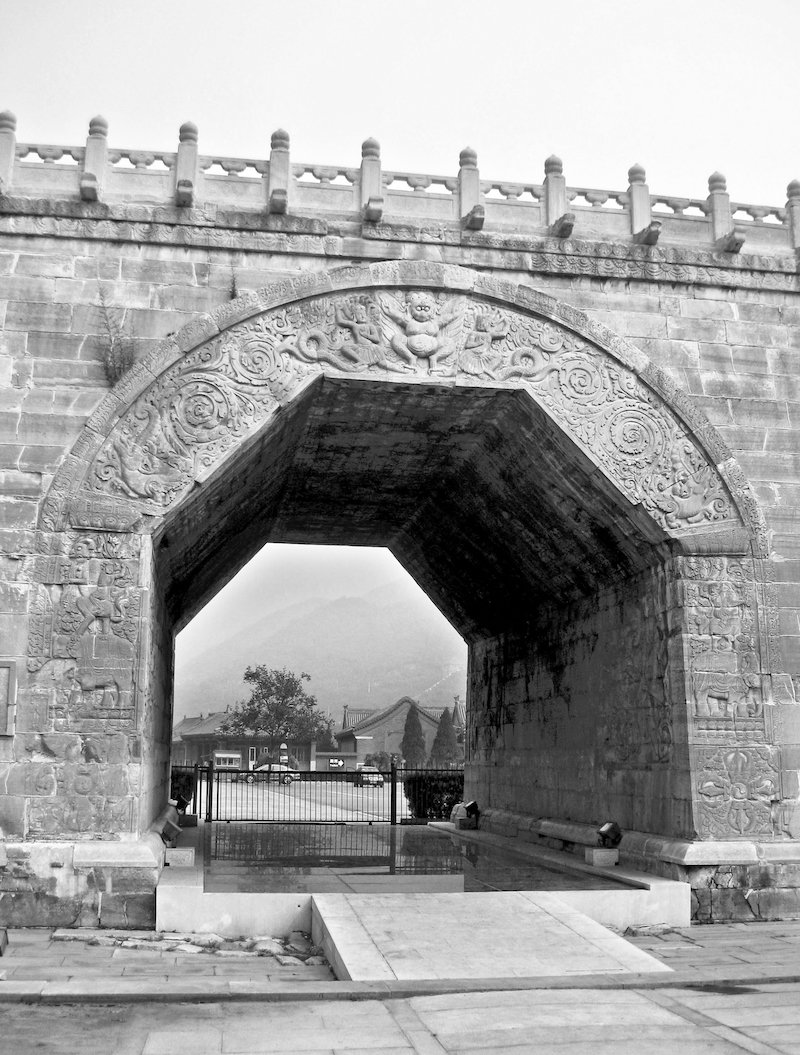

想想居庸关云台那多语言铭文的日常性和复杂性吧。也想一想当时通行的国字八思巴文,它能用于转写多种民族语言,其形式看起来像汉文,却是拼音文字。我认为,八思巴文的重要性远超我们既有的认知,而且我猜大部分证据材料已毁于明初。考古证据表明它使用广泛,尤多用于书写姓氏。如果所有姓氏都用国字书写,可能会使少数非中国人更容易采用中国姓氏。也许它的使用情况有点像清朝所有男子都留有满洲式的辫子,只是它不带有父权控制的色彩。

居庸关云台拱门西壁铭文细节,北京北部

这处细节显示了多语言的文本,但左下角的八思巴文所占面积最大,如果我们想更多地了解“华化”和“胡化”——鉴于这很可能只是为了延续二元对立(总是有利于同一权力集团),其价值并不确定——不妨看看精英的通婚。色目人康里巎巎和任仁发(南人)是姻亲。我们还可以试想,在一个家庭中,若一位男性蒙古宗主拥有蒙古人、色目人和汉人妻妾,他们的孩子们是如何接受教育的?或者,若一个有权势的蒙古妇女嫁给本地的当权者,比如成吉思汗的三女儿与她的丈夫共同治理华北地区,这样家庭中的后代教育问题又是怎样的?居于扬州的意大利女子卡塔琳娜·伊利奥尼(Katarina Ilioni)之夫可能是什么样的人?元朝的政治、外交和商业精英在种族与文化上都是非常多元化的,但我们还没有提出过很多整体性的问题,比如在这样一个世界里,一个人是如何通过协商手段实现社会地位的向上流动,尤其是婚姻联盟(中世纪的一种和亲形式)所发挥的作用,它在蒙古人占主导地位的治国模式中至关重要。蒙古时期,以及契丹、西夏、女真甚至清代历史的挑战性在于,统治阶级中相对较少的一部分人,是如何在一个多样化、被赋予权力的二级行政机构的支持下,统治着远比他们多得多、占主体地位的汉人。

澎湃新闻:

赵孟頫是您的主要研究对象之一,他“既被贬为降元叛夫,又被推举为一代宗师”,他个人的艺术成就有哪些特点?对后世文化有哪些影响?

马啸鸿:赵孟頫这样的人物在历史上并不多见。他是中国南方的一位神童,后来成为元朝的通才和政治家,这读起来真像一部带有主角光环的传记。是的,至少在他的早年,他似乎对公职生活深感矛盾,因为他还是刚刚被打垮的宋朝皇室的一名宗室成员。他发现自己难以忍受蒙古政权的一些(在他看来)恶劣至极的暴行,比如朝会迟到者将遭到鞭打。我们尚不清楚他本人是否也曾因迟到而受到鞭笞,但他成功地在那之后禁止了对朝廷官员的鞭责。

他也是一个非常引人注目的男子,其容貌“丰姿如玉”——任何人都能欣赏到这一点,包括称他为“神仙中人”的忽必烈。我认为,忽必烈想召他做男宠(catamite)的说法是不可能的。赵孟頫自幼丧父,主要由由母亲抚养长大,这意味着什么?一些精神分析者可以对此展开研究。他也是一个有家室的人,这一点也很有趣:他是管道昇(可能是中国艺术史上最著名的女性艺术家)的丈夫,也是其著名后人的父亲和祖父。在其有生之年,元廷就已对赵-管家族青睐有加。1319年,赵孟頫的妻子可能是因脚气病去世,尽管御医已悉心照料。赵孟頫悲痛欲绝,不久后也离世而去了。能让我们这样谈论的伟大艺术家并不多。

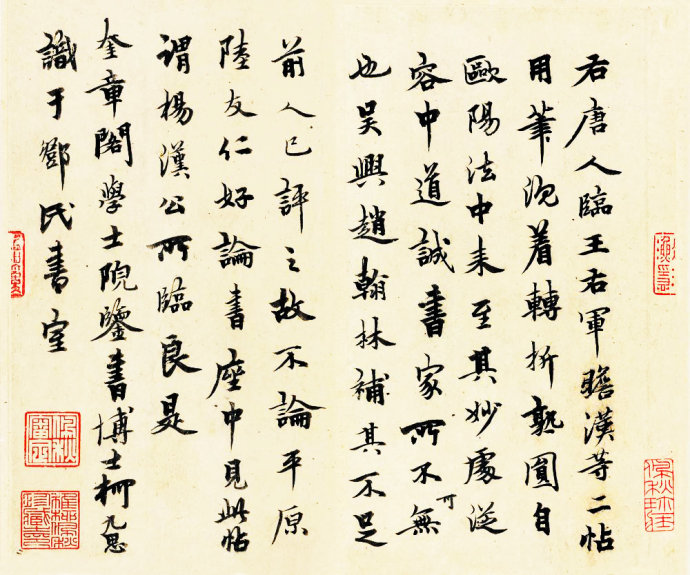

在后来的艺术史中,任何深入研习书画经典名迹的人,都能在卷轴拖尾的跋文中寻见他的身影。在题跋中,赵孟頫通过自己开创性的批评实践,深刻地塑造了后世鉴赏家回应历史作品方式。在古代名迹上书跋绝不适合怯懦之人:你将被高度暴露在历史的大舞台上。不过,赵孟頫在此却如鱼得水:他在题跋时得心应手、游刃有余,并以自身独特的风格影响着他人的行为。

赵孟頫并不是一位容易研究的艺术家,我已经花了很长时间来找译者,以充分翻译我关于赵孟頫艺术的专著(Zhao Mengfu: Calligraphy and Painting for Khubilai's China, Hong Kong University Press, 2011)便可资证明。我希望有人能胜任这项工作,希望能在2025年看到简体中文版问世。

澎湃新闻:

地震、洪水等“天兆”向来被视为上天的惩罚,元朝统治者有多重视“天兆”?他们如何处理和应对“天人感应”?

马啸鸿:“天兆”不仅仅是警告,宋徽宗就记录了众多来自上天的吉兆,这些祥瑞得以留存于《瑞鹤图》和《祥龙石图》等画作之中,但看看他的下场:他是“无能昏君”的典型。但是,后来又有哪个“无能昏君”成了伟大艺术家呢?像嘉禾(双穗禾)、真龙应时出现等瑞象,在元代也从未过时。至于地方和民间文化中,似乎大多数元墓里都仍然绘有(儒家)孝道图,其中许多都有天兆祥瑞,因此这种普遍的信仰体系是广泛存在的。

对于蒙古统治阶级来说,我们应谨记成吉思汗曾下令,蒙古人只应顺从苍天腾格里,它是宇宙中唯一的力量。对于地震或洪水等重大事件的深层意涵,过去之人的态度从轻信到愤世嫉俗无所不有,现在仍然如此。然而,只需亲身经历一次大地震,便足以动摇任何人的信仰。尽管如此,我更倾向于观察朝廷会如何处理、管控帝国的风险和异常情况,而相关证据可见于《饮膳正要》等助益于宫廷生活的手册,该书由忽思慧及其御医同僚们共同编著。

奇怪的是,与西亚和欧洲相比,中国没有太多关于14世纪中叶黑死病大流行的证据材料,但它对中国和内亚的人们必然造成了极大的破坏。对我们这些重视视觉和物质文化的研究者而言,“平话”(附图的戏剧文本)是另一个重要材料来源。纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆所藏《宦迹图》卷(或作于元末)的证据表明,大都的朝廷一直在尽其所能地继续处理国家的常规事务,直到最后都在参照成熟的、经过验证的治理模式。

六

澎湃新闻:

元朝统治者和士人如何看待中国传统的道德题材以及经典学说?建立奎章阁学士院有何用意?客观效果如何?

马啸鸿:我常常在想,若仅凭残存于主流经典中的内容,我们了解到的元朝形象将是何等偏颇。通过板仓圣哲策划的宋元绘画展览,我们得以窥见保存于日本的中国和元朝艺术,它们展现了一种截然不同的视角,这种视角是未经明清学者组织编选或策划过的,因而更能体现跨文化的联系,例如禅宗的五山制度(Chan/Zen Gozan system)就反映了这点。

如果你观察与元朝宫廷相关的传世艺术品,便能发现其中蕴含着某种特定的美学趣味,如强调精湛的技艺和丰富的质地,但这不应被视为全部。即使加上考古发现的内容(其往往保留了更多地方或乡土艺术传统),也不能完全矫正那种既有印象。当然,中国的道德主题和古典学说对元朝统治者十分重要,这不仅是因为他们好奇心强、从本质上重视学习,还在于它们的间接效果,因为其对协助制定与执行政策的士大夫和其他人意义重大。奎章阁似乎是一种宫廷沙龙,是一种让蒙古皇族、汉人和色目人朝臣参与游牧文化的方式,即在宴席、宴会和其他权力集会上将宫廷事务与享乐混为一谈。现在,这些活动已经从战场和猎场上华丽的皇家帐篷区,转移到了京城寺庙和宫殿的建筑环境中。

公主祥哥剌吉,是14世纪20年代这种新型社交聚会的先驱人物(参见陈韵如在台北策划的展览“公主的雅集”),但在我看来,她的作用尚未得到充分认识。如果观察她的藏画种类以及她委托王振鹏绘制的作品,我们就能感受到她通过文化活动追求的更广泛的使命。王振鹏《伯牙鼓琴图》以朴素的墨线描绘了一个古老的典故,其自然主义的表现手法令人印象深刻,是一幅精彩却又富有争议性的作品。我曾论证过,这是她通过自己的方式,向所有声称对蒙古治下中国伟大文化未来关心的人,无论是蒙古皇族成员还是汉族人,提出了一个尖锐的问题:你们将如何维护和传承文化的精髓?这种对文化的关注,在本质上究竟会产生怎样的深远影响?

元朝末代可汗的长期统治所暗示出的表面上的稳定,也是个令人费解的问题。这是一个矛盾的现象。一方面,我们知道在14世纪四五十年代前后,国家很难应对洪水、瘟疫和其他方面所引发的挑战。另一方面,以景德镇为中心的跨亚洲文化事业正在蓬勃发展——毕竟这是青花瓷业大放异彩的时期,它也是有史以来最经久不衰的文化品牌之一。这里的关键在于艺术的能动性,以及我们用来解释艺术的溯因逻辑模式:艺术作品如何改变或维持人们的行为与态度,又是谁有权制定这一发展方向?

马啸鸿(Shane McCausland),普林斯顿大学艺术史博士,英国伦敦大学亚非学院美术史与考古史系中国美术史教授,英国艺术与人文研究理事会(Artsand Hlumanities Research Council)成员。主要研究方向为中国美术史、中日绘画交流史和中国视觉文化等。著有《赵孟頫:忽必烈时代中国的书法与绘画》(2011)等;编有《顾恺之和他的警世卷轴》(2003),《古原宏伸关于宫廷侍女卷轴画警世性的探析》(2001)等。同时为中国艺术的学术型策展人。