赏读 | 当代民间手工艺雅化的伦理限度

雅化是推动当代民间手工艺发展的常用举措,民间手工艺雅化是有边界的,以守护民间手工艺的手工性与非遗文化性为底线。

一、雅化作为一种生产所遮蔽的伦理

从生产角度看,雅化是生产者以一定生产技术将生产资料加工成具有雅文化审美取向的产品的实践活动。

当代民间手工艺雅化,常以艺术展销机制与观众见面。观众虽能目睹雅化的形式,却很难了解雅化的过程,这就造成形式经常遮蔽生产。

但实际上,生产者的多元化、生产资料的有限性、技术应用的泛化、审美性质的双重性,都对雅化提出了伦理挑战。

从生产主体看,手艺人与艺术家(包括供职于企业的设计师)合作是民间手工艺雅化的显著特点。对手艺人而言,与艺术家合作往往是一种被逼无奈的选择,因为,除此之外,他们无路可走。对艺术家而言,与手艺人合作,主要是借手艺人之手来实现自己的创意。

虽然手艺人与艺术家合作属于行业常态,但并不意味着手艺人与艺术家具有平等的权益和地位。艺术家的加入,肢解着手艺人的主体地位,甚至诱导手艺人进行民间文化变异。

随之而来的是以改写、杜撰、变异的民间记忆来为艺术家背书的现象屡见不鲜,除此之外,为了占有雅化的利益,以引诱、虚构、欺骗、胁迫等非道德、非公正的方式使对方让渡利益的现象也时有发生。这在思想或行为上都不是向善的,自然就失去了合伦理性的主观基础。

即使部分手艺人通过自我提升,具备了单独雅化民间手工艺的能力,也不能独享某一品类民间手工艺的权益。因为任一品类的民间手工艺都是民间百姓集体智慧的结晶,非某一人独创。

手艺人虽然不具有独享某一品类手工艺的权益,但依附于某一品类基础上的家族独特技艺、经验、作品等是受法律保护的。

从生产资料看,任何人也都不可以无限度地占有资源。自然资源的有限性要求人类必须以共享的方式来分享。同时,自然资源本身也是有价值的,这种价值不是因为被人类利用才体现出来,而是存在于物质有机体中。

例如,宜兴的紫砂矿、德化的高岭土就濒临枯竭,海南野生黄花梨要历经百年才能成材,与之相关的紫砂壶、德化瓷、黄花梨手串等就变得尤为珍贵。

资源的稀缺容易激发某些人产生独占资源的欲望,进而进行滥采、滥伐、偷采、偷猎,使雅化丧失了合伦理性的自然资源基础。

从生产技术看,大部分民间手工艺雅化都难以脱离技术的影响,存在技术消解手工技艺的危险。在经济利诱下,采用最经济、最便捷、最简单的技术进行手工艺生产,是十分常见的现象,甚至国内已有实验室开始探索将人工智能引入传统手工艺设计。

未来,手工艺制作想守住纯手工的底线是十分艰难的。手工艺的魅力就在于手工性。当技术的工艺性与手工的工艺性无限趋近时,机器造物与手工造物的形式差异将无限缩小。如果缺乏有效的审查、把关机制,民间手工艺雅化势必会引发假冒、欺骗及技术滥用等伦理问题。

从产品审美性质看,雅化凸显了手工造物中艺术形式的地位,其产品在审美性质上存在两种可能:一是没有改变民间手工艺审美性质。雅化后的民间手工艺还属于“俗”;二是改变了民间手工艺审美性质。

雅化后的民间手工艺属于“雅”。当民间手工艺审美性质没有发生改变时,雅化是以民间文化的价值实现为尺度,来衡量“俗”对“雅”的价值让渡,以及“俗”对“雅”的态度。“俗”究竟能为“雅”让渡多少价值,或能否善待“雅”的价值,都是审美伦理问题。

手艺人能否公正、公平地对待“雅”的审美异质性,是民间手工艺雅化是否合伦理性的基础;当民间手工艺审美性质发生改变时,雅化是以雅文化的价值实现为尺度,来衡量“俗”对“雅”的贡献,以及“雅”对“俗”的态度。

二、雅化作为审美话语权应平衡的利益

(一)有限度的雅化

提出有限度的雅化,有其深层次原因。虽然古代民间手工艺也存在雅化,但古代民间手工艺以满足生产生活需要为使命,属于以“用”为轴心的价值体系。民间手工艺的“用”是解决人类的基础需求,而文人艺术的“雅”是满足人类的高级需要。

这意味着,古代民间手工艺雅化不会改变雅高俗低的文化定势。文人之所以推动民间手工艺雅化,是因为民间手工艺中蕴含着艺术的纯粹性。

相反,当代民间手工艺雅化以创造美好生活为追求,属于以“赏”为轴心的价值体系。此时的雅化,既不是文人艺术纯粹的“雅”,也不是民间艺术趋炎附势的“雅”,而是“雅”与“俗”的共生,属于有限的“雅”。

(二)有限制的雅化

手艺人以自己的技艺再现艺术家作品,是民间手工艺雅化的常见方式。在苏州镇湖绣品一条街,随处可见以吴冠中、刘懋善、杨明义等国画为底样的苏绣作品,手艺人如果没有获得这些画家授权,就侵犯了画家的权益。尊重和保护画作作者的知情权、名誉权和知识产权是这类民间手工艺雅化的前提。

在手工艺行业知晓度颇高的苏绣《贵妃醉酒》侵权案,最终以画家刘令华胜诉而告终,这警示手艺人,再现艺术家画作,必须获得艺术家授权。手艺人既然以别人画作为底稿,尊重与敬畏原作是应有之意,不能游戏、调侃原作。

吴冠中曾多次无偿地将自己画稿提供给苏绣艺人,不仅是因为苏绣艺人对吴先生作品的尊重与敬畏,也因为吴先生从苏绣艺人手中看到了自己作品的另一种存在方式。

三、雅化作为一种美德应坚守的底线

(一)坚持手工制作特色

手工性是民间手艺的根本属性。诸多民间手工艺之所以能被认定为非物质文化遗产,关键在于手工性。可以说,手工性就是民间手工艺雅化的命脉。

当下,一些人对民间手工艺雅化出现误读,一味地追求产品形式革新和经济效益,甚至完全忽视民间手工艺的文化内涵和核心技艺。

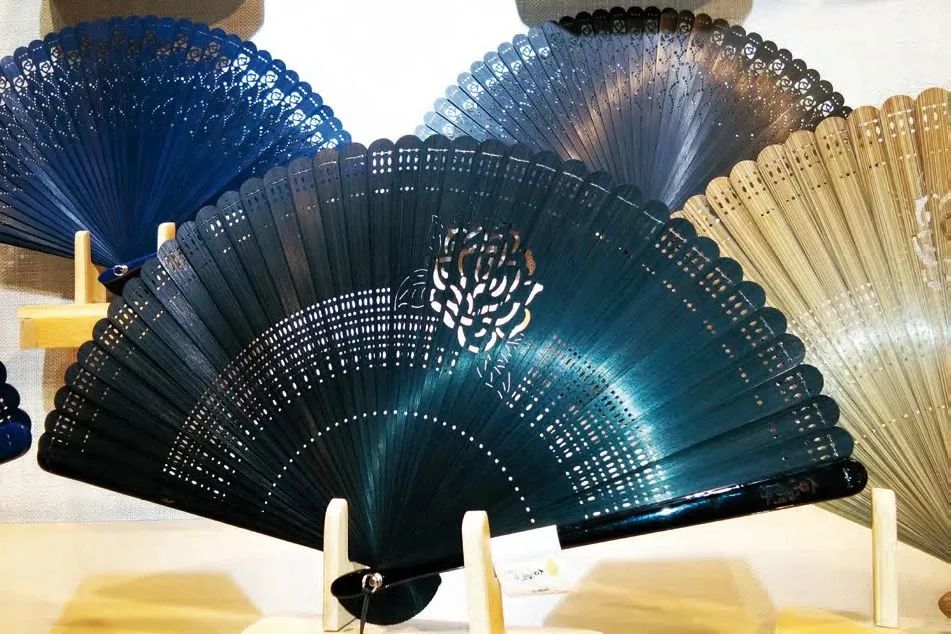

例如,在制扇、剪纸、刺绣、木雕等行业,充斥着机器生产的工艺品。近年,市场上还出现了电脑制作的唐卡印刷品,完全脱离了唐卡绘制的手工性和仪式性。如果对这些问题不进行规范、引导,必将对相关技艺带来不利影响。

机器代替手工,并不是因为手工制作的传统已经失效,而是因为机器生产的经济效应利诱创作者主动放弃手工传统。实际上,民间手工艺的魅力就在于它能提供不同于机械产品的手工的温度。

(二)遵循非遗保护伦理

从保护角度看,雅化作为民间手工艺生产性保护的创新方式,是以利用民间手工艺为前提。依据非物质文化遗产保护十六字方针,这种利用必须以合理为前提。这个合理就是不能破坏、变异、篡改民间手工艺文化基因;从文化角度看,雅化是为民间手工艺注入异质文化。

由于异质文化共处会发生融合、裂变,甚至同化,一旦雅化与非遗保护发生不可调和的矛盾,无论雅化能为民间手工艺行业带来多大的经济利益,都应以保护为主,不能本末倒置。

四、当代民间手工艺雅化的伦理原则

(一)审美公平公正

该原则是指“雅”与“俗”双方都能客观、公正地对待对方在民间手工艺雅化过程中的审美异质性,这包括两方面内涵:一是审美主体公平。

手艺人是民间手工艺创作主体。既然民间手工艺有自我提升的艺术追求,而且依靠手艺人自身又无法解决,那么引入外力就是自然而然的事。

雅化过程中,无论是民间手艺人,还是精英艺术家,都享有从雅化成果中受惠的权利,并承担相应的责任。二是审美价值公正。坚持主体公平也意味着承认不同主体的审美个性差异。

无论是文人艺术的雅,还是民间艺术的俗,都是创作主体审美理想的外化。在中国古典美学范畴中,“雅俗异势”和“雅俗对立”是雅俗关系的常态。由文人士大夫提出的“以俗为雅”“由俗入雅”“大俗大雅”等审美观,虽然成功地将雅俗审美关系从“雅俗对立”拓展至“雅俗相依”的状态,但并没有改变雅高俗低的不平等地位。

既使在当下,雅与俗仍然没有获得平等的审美话语。民间手工艺属于“俗”,其形式具有程式化特征,对其进行雅化,本质上是借助精英艺术形式的创新性来打破民间艺术形式的程式化。

既然民间手工艺选择了雅化,那么“俗”就应该承认“雅”的审美正当性,应客观公正地对待“雅”,同时也要求“雅”不能滥用这种公正。因为,在市场经济和消费物欲的利诱下,部分民间手工艺雅化以恶搞、谄媚为取向,不仅形式美感缺乏,甚至初衷都不是向善的。

(二)用材合规守道

生态伦理要求手工艺创作者在材料选择和使用方面做到以下几点:

一是要顺应自然,尊重生命。顺应自然是将人与自然视为一个完整的系统,在该系统中,手工造物要遵循自然规律,维护自然系统和谐稳定。

尊重生命是指手工造物要尊重生命的价值,对为人类奉献生命的动物,人类应持有敬畏之心。

二是要坚持以人为本,可持续利用资源。“以人为本”是人类一切活动的基本伦理原则和出发点。

但坚持以人为本,既不意味着人类可以高高在上,也不意味着事事以人类为中心。相反,人类应优先保护资源,坚持资源可持续利用。例如,对紫砂、瓷土、玉石等不可再生资源应限制其开发力度,对金丝楠木、黄花梨、小叶紫檀等再生周期比较长的资源应有度开发,对濒临灭绝的珍稀动物应限制其捕猎。人类不能为了自身利益超越自然承受的限度,或提前消耗子孙后代的生存基础,破坏代际公平。

三是要节约资源,杜绝浪费。一般的民间器物所用的材料是粗糙的,但民间手工艺雅化需要对材料精挑细选,甚至要对材料进行捶打、刮摩、烘烤、蒸煮,使其物性裂变。

在此过程中,形式感欠缺或物性裂变不合格的材料都将被淘汰,造成材料浪费。例如,在竹丝扣瓷制作过程中,不仅要刮去毛竹的竹青和竹肌,而且通过不断地刮摩,使竹簧细如发丝、晶莹剔透、韧性十足,在刮摩过程中,竹肌被作为废料去掉,这意味着大量的毛竹被浪费掉。

(三)技术适宜适度

该原则是指民间手工艺雅化对技术的选择和应用要契合实际,不滥用技术,同时遵守技术伦理。

首先,民间手工艺雅化要选择适宜的技术。适宜不仅指选择什么样的技术更合适,还指技术在什么时机介入更恰当。这既要考虑到材料、工艺对技术的要求,也要兼顾经济目的、时间成本对技术的选择,还要考虑材料在技术作用下的工艺性变化对产品的影响。

例如,陶瓷艺术创作,究竟是选择柴烧还是电烧,既受到创作者经济目的、时间成本的制约,也受到柴窑或电窑烧制技术的影响。民间手工艺雅化不能一味地追求高科技。

其次,民间手工艺雅化对技术的应用要适度。适度是一种恰当的节制。由于先进技术能为工艺生产带来新的赋能,工艺造物一定难逃新技术的影响。

但是,如果任由技术在手工造物中扩张,最终将遮蔽或驱离手在工艺造物中的作用。一旦手被技术控制或替代,手工造物就失去了主体性。

(四)目的求真至善

民间手工艺雅化坚持求真至善。

求真包含四层意义:一是用料真,即使用真材实料;二是忠于原作;三是揭示真理,即揭示民间手工艺雅化过程中的规律;四是追求艺术本真,即追寻返璞归真的自然人性。

要实现该状态,既要顺天时、合地利,也要应人和。

顺天时,要求手艺人能客观面对民间手工艺发展的当代窘境,主动寻求创新,其风格要符合时代审美取向;合地利,要求民间手工艺雅化能充分彰显地方艺术特色,防止艺术形式和审美体验同质化;应人和,就是要规范民间手工艺雅化共同体的思想行为,防止资本、产业或个体私利对手工艺的艺术性、手工性、主体性的驱离。

“善”体现于创作者的意图中,而雅化的目的是帮助民间手工艺行业摆脱困境,实现自我造血功能。当下民间手工艺雅化不是单纯的艺术行为,从某种意义上看,更像是一种艺术与经济结合的市场行为。手艺人之所以主动选择雅化,也是因为他们能从中获取更多的经济利益。

合理关切不同主体的经济诉求,是民间手工艺雅化的应有之义,相反则是一种伪善。现实也证明,越是市场化比较好的手工艺品类,越有发展活力,手艺人自觉传承与保护民间手工艺的意识也越强。

结语

民间手工艺雅化释放了传统民间手工艺中被遮蔽的形式美,将其带上了求新、求变、求雅的美学进程,为民间手工艺价值开辟了新天地。

但这是一个刚刚开启的美学征程。民间手工艺雅化还时常发生伦理失范,这既有经济逐利的原因,也有民艺美学话语缺失的缘故,还有对民间文化价值认知的不足。

民间手工艺雅化的伦理限度体现于创作者对手工性和非遗文化性的坚守,以及对伦理原则的严格执行,不能单向度地聚焦“雅”或“俗”的审美中心地位。