专家名师

观点 | 邱志杰:科普即美育

美是一种启蒙。

我在写作《总体艺术论》的时候,曾经找同学们来聊所谓的艺术经验到底是什么?

艺术有时候是悄悄起作用的,我们叫陶冶或者叫潜移默化。

有时候它开始吸引人注意力,让人觉得好玩、有趣。有时候它开始触动人、感动人,这个触动已经不只触及到视觉,甚至触及到情感。

有时候这个触动是很激烈的,我们称之为震惊甚至震撼,这个震撼有时候我们称之为是一种启示,是一种棒喝。我们觉得神奇和不可思议,我们觉得醍醐灌顶、拨云见日——好像我们以前一直在睡觉,现在云被拨开了,我们恍然大悟,以前一直不明白。

这些词我们都用来描述艺术:从艺术陶冶到艺术震撼,这个过程描述了艺术从潜在起作用到激烈起作用的过程。不管是温柔还是猛烈,描述的都是一种改变。

我想说的是,潜在的不一定就不高级,它润物细无声。假如我家里挂一张弘一法师的书法,我既不会打一个射灯在上面,也从来不会正眼看它一眼。但是挂几十年后,主人的气质便已经被它渗透,润物细无声。

上面讲的是艺术生效的方式。现在我们再来想一想艺术生效的流程:

一般来讲,我们的艺术经验是:先是觉得一个东西怪,觉得一个东西新,因此我们才会觉得刺激,一开始其实经常是一种被挑衅的感觉。因为它很怪,跟我的常规非常不一样。

然后刺激到很激烈的程度我们觉得震撼,震撼到很激烈的程度时,我们觉得以前一直在睡觉,现在被叫醒了,这叫做“苏醒感”。我觉得我以前一直被绑着,现在被松绑了,我挣脱了,这种感觉可以称之为“解放感”,叫醒就是我所说的启蒙。我们看博伊斯的作品或其他人的作品,有时候会产生“我怎么没想到还可以这么做”的感觉,这就是我们在遭遇艺术品的时候,产生的是一种解放感和苏醒感。

最后,当艺术做到最高境界的时候,我们会觉得“虽然和过去的模式不一样,但本来就该是这样才对”。我们看完梵高的画展,一出来展厅,再看每棵树都长得疙疙瘩瘩扭来扭去的,我们觉得这个世界本来就应该是他所画的那个样子,这种感觉我们可以称之为“必然感”。这种必然感就是所谓的“完美”,对我来说,刚才Giuseppe Penone那棵树大概就有点必然感,有点唤醒的感觉。

我们经常不是误解了当代艺术,而是误解了艺术。

通常我们先拥有日常经验,把日常经验总结之后变成常识,根据常识来理性的决策和行动。但是行动过程中,我们会习以为常,我们的常识会固化下来成为习惯。这个习惯会进一步固化,以至于我们认为这个东西是天经地义的,于是我们进入不反思状态,认为它是唯一选择,于是就形成了套路。有的套路让我们很简便,以很快的形式行事,效率非常高。有的套路套路久了就被叫做传统。但是有的套路也有问题,我们会陷入在这个刻板的思想里面再也出不来,我称之为日常套路的麻醉作用。有时候这种套路,或者说思维惯性对人类心灵的统治程度是如此严重,以至于它会成为心灵的牢狱。这种麻醉需要解药,这种牢狱需要逃脱。我们想要寻求开悟,我们要激活我们的感性以便能够重新选择,重新选择之后可能看山还是山,也可能看山不是山。我们开悟之后也可能重新回到昏睡,我们被闹钟叫醒也可能重新睡着。这时候我们需要反复地重新唤醒,所以需要更新的艺术。

因此综上,从日常生活中形成常识,习以为常为刻板印象,习惯提炼为规范、语法。接着,规范会被神圣化、教条化,思想僵化,失去可能性与反思能力,形成套路。套路老化为传统。我们处在被习惯所麻醉的昏沉状态。我们需要刺激物来唤醒,刺激可以来自错误、癫狂、胡说八道,会被我们理性否决,来自艺术的刺激则是理性所不能否决的。

所以我们做艺术有两个操作:有时候我们从常识中组织变异,有时候我们从疯狂中加以整理和组织。这个艺术总是突破了语法,但是它符合基本的生活形式。一旦遭遇到这种东西,人就会被唤醒,我们的感性开始重新激活,我们处在开悟状态。我们获得重新选择的自由,我们决定不这么过了。也许我们决定继续这么过,看山还是山。但这时候的看山还是山,我们是经过重新选择之后主动留在原地的。但是开悟注定是无法维持的,我们会重新睡着。每天被闹钟叫醒每天又重新睡着,我们需要重新唤醒。旧艺术无法保鲜,闹钟老用老的方式闹,就叫不醒,因为我们脱敏了。这时候必须创造新因素,闹钟叮叮叮叫不醒你,就开始打雷叫醒你,打雷也叫不醒你它又换一个方式,变成狗叫的方式叫醒你,我们手机里面的闹钟也设置了各种声音。所以新艺术和旧艺术表面状态必须不一样才有唤醒能力,它们的功能都一样,目标都是唤醒你。为了能够唤醒你,它必须不断改头换面。

也就是说艺术的功能不变,它的功能就是对人进行唤醒,对日常套路的麻醉进行解读、消毒。但是它的具体内容必须不断变化,而具体内容没有标准。艺术的标准是作用力的大小、功能性的大小,我把它叫做“后效主义”。因此最好的当代艺术会不断变成古典艺术,而古典艺术就是我们常识的一部分。

有些古典作品出于不同的理由被重读,所以至今保鲜。但大部分古典作品其实已经不是它当时生效时的刺激力。我们看现在防弹玻璃后的《蒙娜丽莎》跟意大利文艺复兴时的人们看到《蒙娜丽莎》的感觉是完全不同的。每个时代都有它的当代艺术,不管是达芬奇还是颜真卿,都是他们那个时代的实验艺术家,都是他们那个时代的探索者或者说唤醒者。他们创作的作品即是那个时代的当代艺术。

我们有权不喜欢某些当代艺术,所以对当代艺术不存在懂不懂。因为艺术不是用来懂的,只存在着它有没有成功地打动你的问题。它如果没有打动你,你可以理直气壮地不喜欢它,不喜欢的人多了,它就没有机会变成古典艺术。而能否唤醒一直在昏睡的你,这就是当代艺术的标准。

所以当代艺术是有标准的,标准就在你身上,看它有没有打动你。唤醒的强度越大,唤醒的人越多,就越是好的当代艺术。而那种能够唤醒一代又一代人的作品就会成为古典作品,比如莎士比亚的作品,直到它的保鲜期失效,人们彻底脱敏了。

文艺复兴时期的艺术家用写实来唤醒,现代主义用不写实来唤醒,目标一样都是唤醒。而唤醒你是需要技巧的,不同时代有不同的技巧。

不只手上功夫是技巧,善于组织关系也是技巧。理解人心,知道怎么唤醒人,是真正重要的技巧。所以世事洞明皆学问,人情练达即文章。

这里,我之所以用大量的篇幅讲艺术理论,是为了说明:艺术其实不是为你创造愉悦,而是为你带来启迪,为你带来唤醒的。唤醒就是我说的启蒙。

科学和艺术都是启蒙

在这个意义上艺术和科学没有差别,因为科学也是带来启蒙的东西,并不是带来愉悦或者美。所谓的美本质也是启蒙,并不是愉悦、并不是快感。人们总是喜欢在谈到艺术和科学的关系时拿出两张照片:一张是达芬奇的手稿,一张是爱因斯坦拉小提琴。其实还有很多有趣的东西,如伽利略先生画的月球。

伽利略先生自己做了一台望远镜用来观测月球,并用绘画的方式将观测到的内容记录在笔记本上。在他的记录中,有着用明暗交接线呈现的月球表面坑坑洼洼的环形山状态,甚至还画出了非常通透的暗部。从这个角度说,伽利略先生也是一位素描大师。就我个人而言,他的这幅素描好像跟达芬奇也没差很远。

其次还有牛顿先生的素描,10年前苏富比拍卖行就曾拍卖过一批牛顿先生的手稿。这些科学家们都有非常好的绘画能力,这件事其实不是偶然,因为他们都是基于同一种基础能力,那就是观察。他们会观察,同时善于组织他们观察到的现象,并且理解他们观察到的现象。牛顿是这样,伽利略也是这样。中央美院老院长徐悲鸿先生当初引进文艺复兴时代的素描,认为是一种基于科学的艺术,他理解的科学,很大程度上是指这种客观观察,这是有道理的。文艺复兴绘画是当时的解剖学、透视学、光学的最新成就的汇聚,是当年的科技艺术。

旧金山儿童探索博物馆, 这是一家可以动手探索的博物馆。它的创立者是“原子弹之父”罗伯特·欧本海默的弟弟法兰克·欧本海默。法兰克·欧本海默是一位物理学家,由于在墨西哥旅行时接触过左翼人士,被中情局监控,不能继续参与曼哈顿计划。于是他来到加州当物理学教授。因为他带有左翼倾向,当然热衷于搞民众科学,所以在加州他开始带着博士生做科普艺术装置。后来甚至发展到不断地邀请艺术家来做装置,形成一个巨大的展品库,现在坐落在旧金山渔人码头附近。他们提出的探客Tinkering教育理念也是一个动手型的理念。

这里是瑞士国家科学中心。这里我需要提到科学中心与科学博物馆的区别,它们最大的区别就是科学中心不需要有藏品,科学博物馆的藏品是人不能去碰的,因为碰了它就会坏,而科学中心是鼓励人们去碰的,让人们去摇、去玩的。清华大学的吴国盛老师曾经说过:“评价一个科学馆的标准在于看它是否结实”,因为熊孩子上去一撸,不结实的就没办法动手体验了。

阿姆斯特丹的NEMO科技馆也是这样一种动手型的博物馆。

科普艺术展的设想

记得我在参观旧金山儿童探索博物馆的时候,馆里面大约有几千人同时在场,其中有三分之一以上的中国孩子。从这个角度看,中国社会对艺术与科技融合的博物馆是有需求的。旧金山儿童探索博物馆每年还会邀请艺术家去驻地展览,所以他们的每一件展品都有作者,这不同于一般的科技馆。且他们的驻地时间长达两年,艺术家们会根据科学原理做出作品。基于此,我常会策划一系列的科普展,如EAST系列科普艺术展。

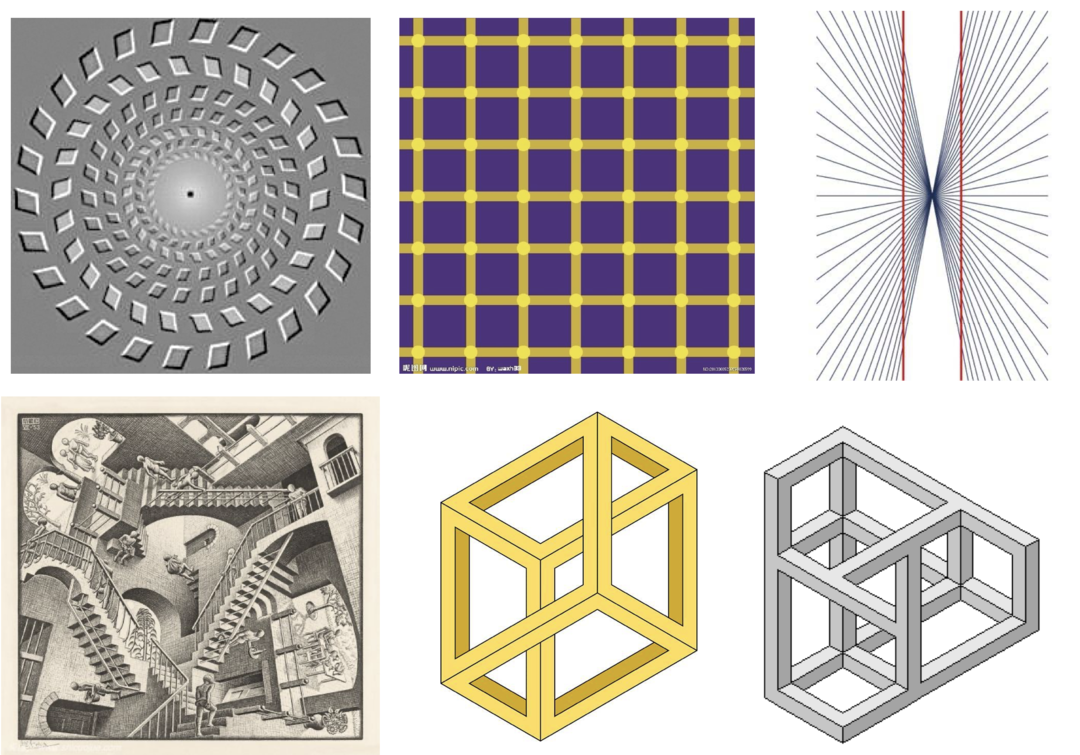

其中最简单、最便宜的,如果一个地方没有多少经费,我们起码可以为他们做《视错觉与艺术》的展览,甚至只用一堆喷绘就足以做出这样的展览。我的目标是科普艺术,各种视错觉元素不需要原作,只需要把画打印出来,效果也不会有过多的损耗。

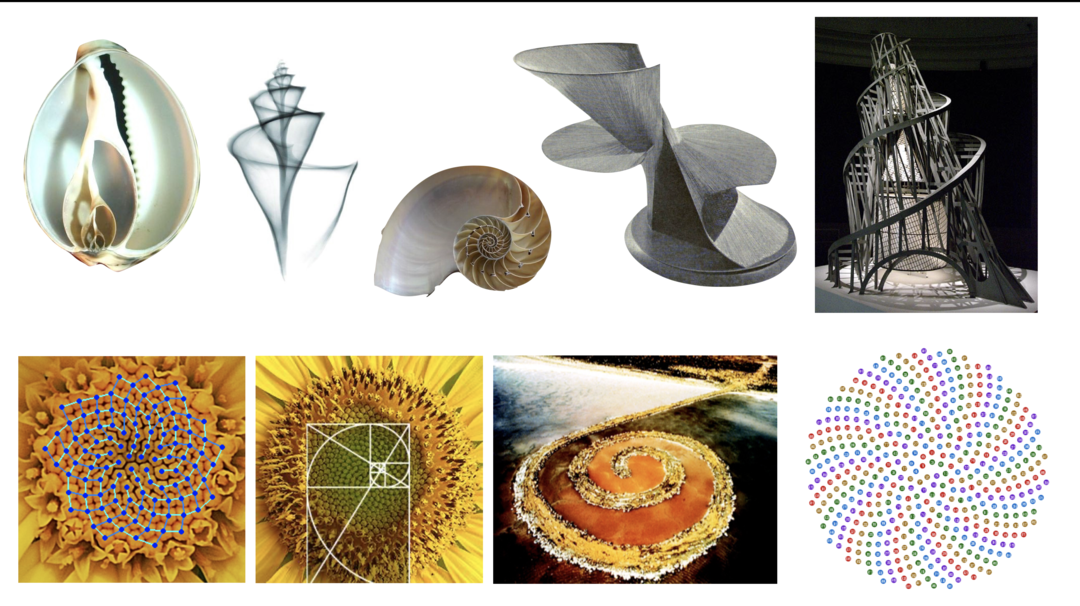

这将会给我们带来什么呢?给我们带来一个数学和逻辑之美以及理性之美无处不在的感觉。我们都知道塔特林的《第三国际纪念塔》来自螺的结构,而海螺符合斐波那契数列,鹦鹉螺的曲线符合黄金分割曲线。我想如果我们的一个孩子没办法理解鹦鹉螺的美,那么他也没办法真正理解罗伯特·史密斯的“螺旋形防波堤”的美。如果他不知道宇宙正处在膨胀的趋势中,但我们的宇宙最终将死于一片“热寂”,那他就不能理解这个螺旋形防波堤的中心为什么是红色的,而周围是黄色的。因为盐湖中的红藻会在水安静的地方聚集,而这个大盐湖是有风的,有风的地方水是不安静的,藻类长不起来。越往这个螺旋形防波堤的中心水就越平静,到了正中间就是一潭死水,于是就长满了红藻。这就不仅仅是做一个景观了,而是对宇宙的思考。

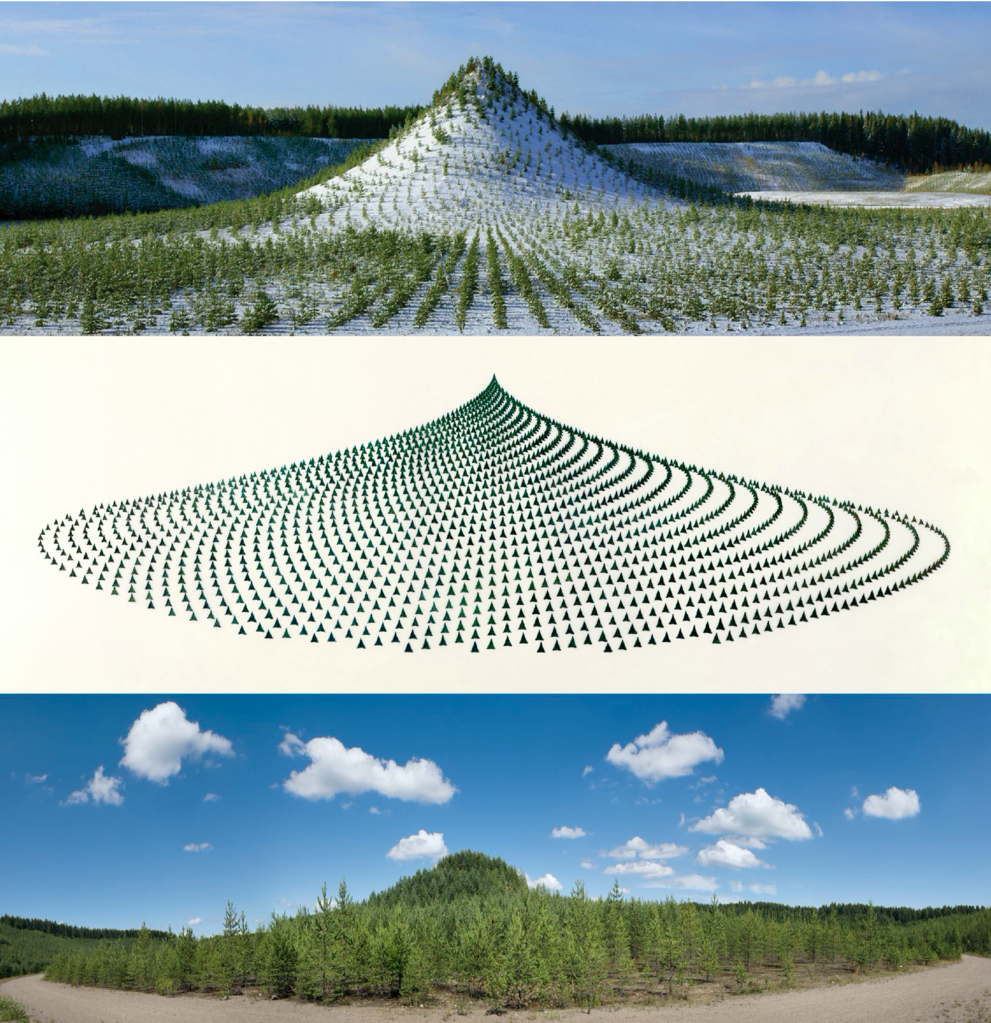

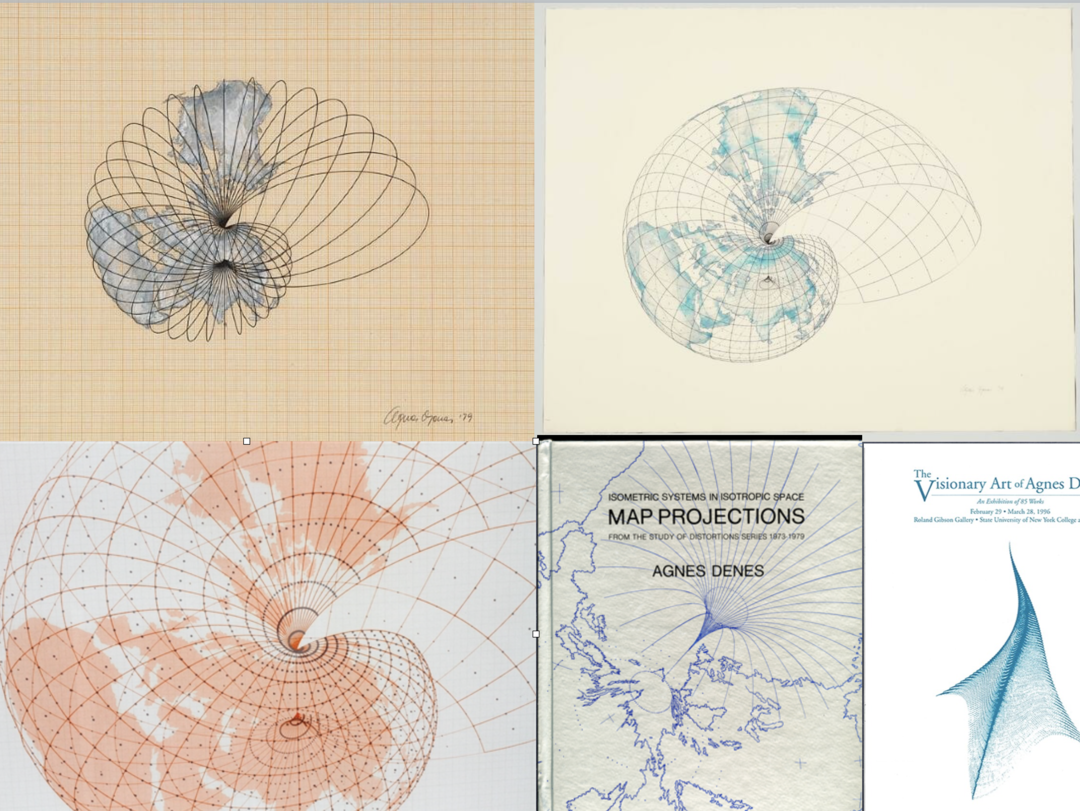

艾格尼丝·丹尼斯(Agnes Denes)的《曼哈顿麦田》通常被认为是公共艺术的代表作,当然它本身也是公共艺术计划邀请的一个项目。艺术家在曼哈顿的一片一英亩的空地上种上小麦,看起来是一件关于资本主义和地权的政治作品,但实际她却用了大量时间研究几何体、螺旋的装置,以及研究地图的投影学——假如我们把地图投在一颗蛋上或者投在一个锥体上,我们会获得完全不一样的地图,甚至可以把地图投在一颗海螺上面,让地图沿着海螺展开。

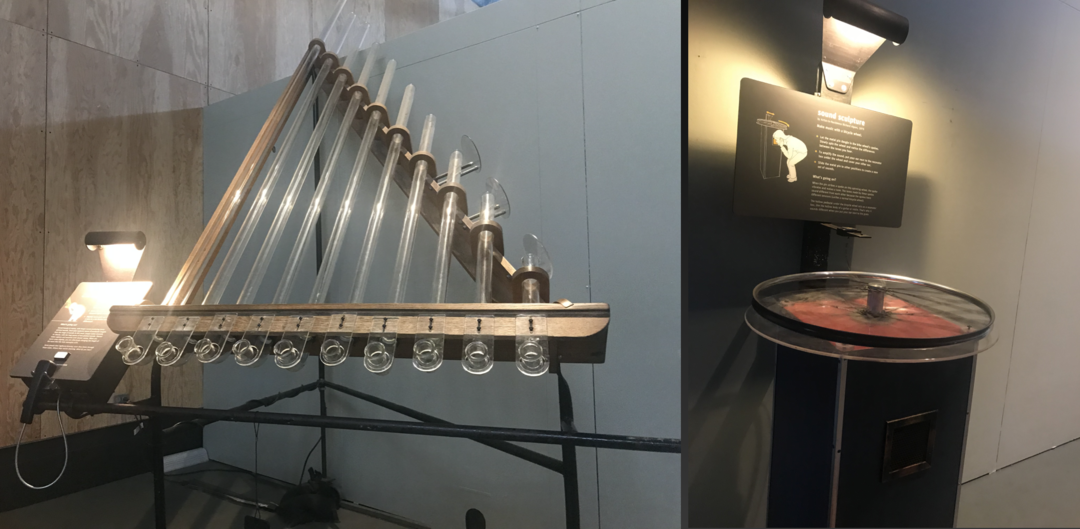

这样我们的展览就有了更多的可能,可以做一个展示数学美的展览,也可以做一个展示物理美的展览。例如声音艺术。长长短短的声音棒就是芦笙的原理。这件作品是一个平放的旋转的自行车钢圈,上空挂着一串钥匙,可以通过手的摇动让钥匙一会儿靠近车轴中心,一会儿靠近边缘,钥匙撞击车的辐条,声音随之产生不同的变化,等于琴弦拨在不同的部位,这件科技艺术装置有一点向杜尚致敬的意味,但同时又是基于声学的装置。于是我们就可以策划一个科学原理与声音艺术的展览,讨论数学与和声、声音的传播和声反射、公共声音装置,等等。

这是我最想提示大家注意的照片——安尼施·卡普尔的那些凹面镜子,一般都认为是漂亮的抽象艺术。其实不是,它是战争记忆。这些混凝土构筑物是英国二战期间建在海岸线上用来侦听远处德国飞机的声音的设施。因为当时没有现在这么多的雷达,需要发动全民来侦听飞机空袭的声音。也就是说这件作品表面是抽象艺术,实际是一种战争记忆、社会记忆。

当然还有很多其他的作品,如声音装置的改良、利用电影技术应用的作品、声波可视化的表演、音景作品以及伴有叙事性的声音装置。

再比如我们来做一个动态艺术展,主要讨论的是机械、风动力、水动力以及各种传动,甚至讨论永动机,其中大量的又可以是玩具。今天各大艺术院校已经不同程度的开设了一些机械艺术课程。像中央美术学院的雕塑系,因为请来一位教机械的老师,毕业作品变的很生动。在日本的小学、中学就开始有类似的教育培养,所以日本在进入新世纪之后,几乎每年都能拿一个诺奖,这跟他们的基础教育从娃娃抓起十分相关。

这里呈现的多米诺和赛跑的小球,装置艺术基于科学原理来展开,当然它也是美的。当然,机械艺术也可能会变成我们更为熟知的公共艺术,如Anthony Howe做的风动力雕塑成为里约奥运会的开幕式上的火炬;荷兰艺术家Theo Jansen打造的“海滩仿生兽”等这类更像艺术品的作品,但其实它也是基于并不算很复杂的机械原理。它的机器人版本就是波士顿动力公司的仿生狗了。这使我想要策划一个科学玩具展。

再比如说做一个关于化学的展览,可以取名为《变化之美》。运用的材料可以是大家熟悉的东西,如在通常在画画过程中大量依赖的各种颜料。

接下来让我们看这幅作品,这是在木板上用高磷酸钾结合电流烧出来的纹理,而且是可以控制的。这个方法甚至还可以用来画地图上的河流,做出来后,浇上树脂,打磨光滑还可以变成另外一件作品。

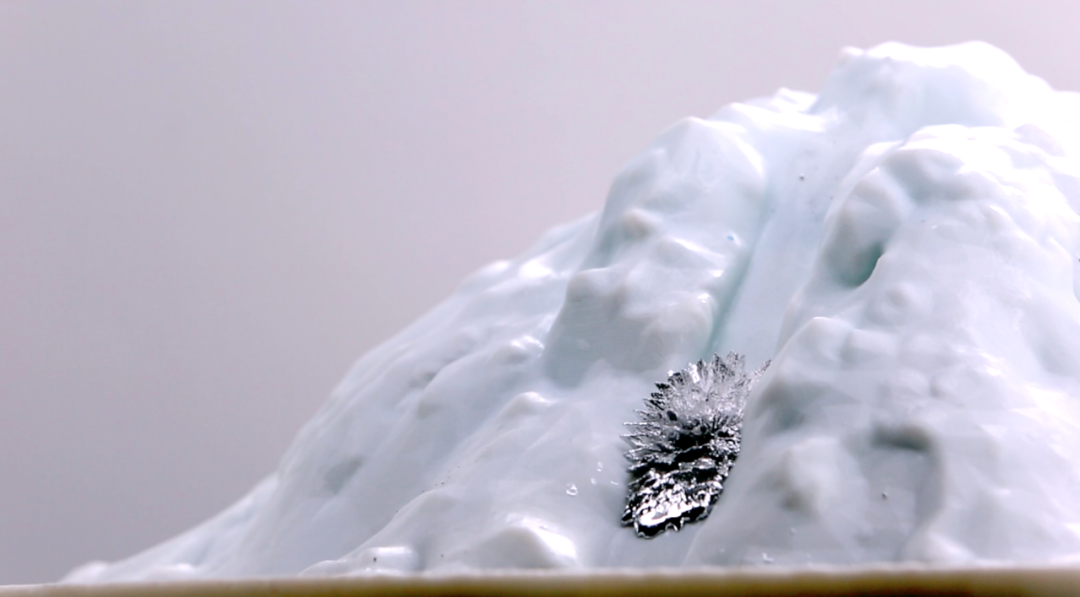

再举两个材料方面的作品,第一件作品,把液态金属分装在硅胶里面,用电吹风加热做成的螃蟹或是章鱼,目前正考虑加入遥控电热片,做成柔性机器人。另一件作品则是由艺术家团队和科学家团队共同打造的,呈现的是用一个电池铁装置拽着液态金属颗粒爬一座3D打印的山,当液态金属爬到山顶时磁力发生变化,液态金属颗粒会跌落回山底。这个过程非常像西西弗斯推石头上山的无效努力,当然,它就被命名为《西西弗斯》。

艺术史与技术史的融合

艺术史其实跟技术史并没有太大的差别。这里的这一组图片,我们在美术学院看这一组作品,可以说是艺术史。技术史家看到的可能就是瓷器、陶器、青铜器、金属、铁器、高分子材料等,是一个材料科学的技术史。今天我们认为的很多艺术品,在当时可能就是技术品甚至是工业品。如青铜器可能是当时的工业,陶瓷是当时的高科技,只是我们今天认为它们是艺术品。

图上的这把越王勾践剑,有着漂亮的黑白纹理,还有越国的鸟虫篆,形制很漂亮,是我们认为的古代工艺美术的一大成就。但不能忘记的是它还代表着越国的国防尖端技术,相当于我们今天的东风41或者歼-20,按今天的话说,它拿的是越国国家自然科学基金或者越国军科院的经费,不是越国国家艺术基金。从头到尾它都是一件武器、一件科技产品,然而我们今天却把它当作工艺品来看待。再如日本的倭刀,日本人于500年前用太平洋的火山矿打造出来的世界上最锋利的钢刀,今天日本的“人间国宝”们生产的钢刀主要用来收藏了。举以上例子主要用来说明整个艺术史都呈现着一种被技术史渗透的状态,不只是社会史的渗透。由于丹托等人的努力,今天写艺术史的人都已经很熟练的能够将艺术史和社会史相结合,但其实还差至关重要的一步,就是把艺术史重新跟技术史结合起来。

科技、技术、技巧、技艺、手艺、手术。这些词一个个互相连着,互相过渡着。医生做手术,手术是一种手艺,也是一种艺术。艺术这个词本义指的就是有技巧的东西,技近乎道,技术到了高妙的时候就变成了艺术与道。

事实上每一种新的艺术形式的产生都得益于一次技术发明。如在1483年布鲁内莱斯基在佛罗伦萨的圣母百花大教堂门口做的小孔成像实验,在此之前墨子就已经做了同样的事情,并记录在他的光学著作《九曜》里。文艺复兴时期的艺术家们开始大量利用小孔成像暗箱来画画,大卫霍克尼在他的书里面极其出色地扮演了一个优秀的美术史家,通过他的著作让我们知道了这一点。

换句话说,照相机的条件早就成熟了,小孔成像的原理大家都知道了。伽利略以及后来的荷兰人做出了显微镜、望远镜,即透镜的原理大家非常熟悉。照相机的皮腔也有,唯一缺了底片,缺涂布了感光乳液的底片,因此人类没有办法将落在毛玻璃上的影像固定下来,只能将毛玻璃划上格子放大到油画布上,用油彩来描摹。直到化学的进一步发展,人们获得一种叫做溴化银的感光材料,使人们能够把落在毛玻璃上的影像固定下来,由此出现了一门新的技术,或者叫做新的艺术——摄影术。

罗伯特·科尼利厄斯,第二张肖像照片。

摄影术的出现既是技术史也是艺术史。视觉残留的原理人们早就知道,中国人做走马灯,欧洲人14世纪开始兴起在纱笼里面放幻灯片,就像现在这样打投影放幻灯片,叫做魔术幻灯讲座,通过手绘,很快的画,形成视觉残留。知道视觉残留原理,也获得了摄影的底片,同时也清楚将它快速地动起来就能获得活动的影像。但这些条件还不足够,因为不能用一个机械挤着一大片玻璃,玻璃容易碎掉,需要一种透明又柔软又坚韧的材料,既可以在上面涂布钢管乳液,又可以经得起高速运动。这种材料在十九世纪七十年代发现了,这就是赛璐珞。它最早是用来做象牙的替代品的。在古时,贵族玩的台球大多是象牙做的,工人阶级模仿贵族玩台球,但工人阶级用不起象牙,便寻找象牙的替代品,有人终于找到赛璐珞这种合成的塑料。发现它不仅可以用来做台球,也可以用来做假牙,做乒乓球。而且,赛璐珞这种材料拉薄后居然可以变成透明的薄片,将感光乳液涂在上面,于是就有了电影胶片。由此人们获得了一种新的艺术形式,或者一种新的技术,即电影。

毫无疑问,我们需要一种崭新的艺术史,能把艺术史和技术史更加紧密地糅合在一起。与这样一种艺术史相关的教育,必然地,既是美育,同时也是科普。

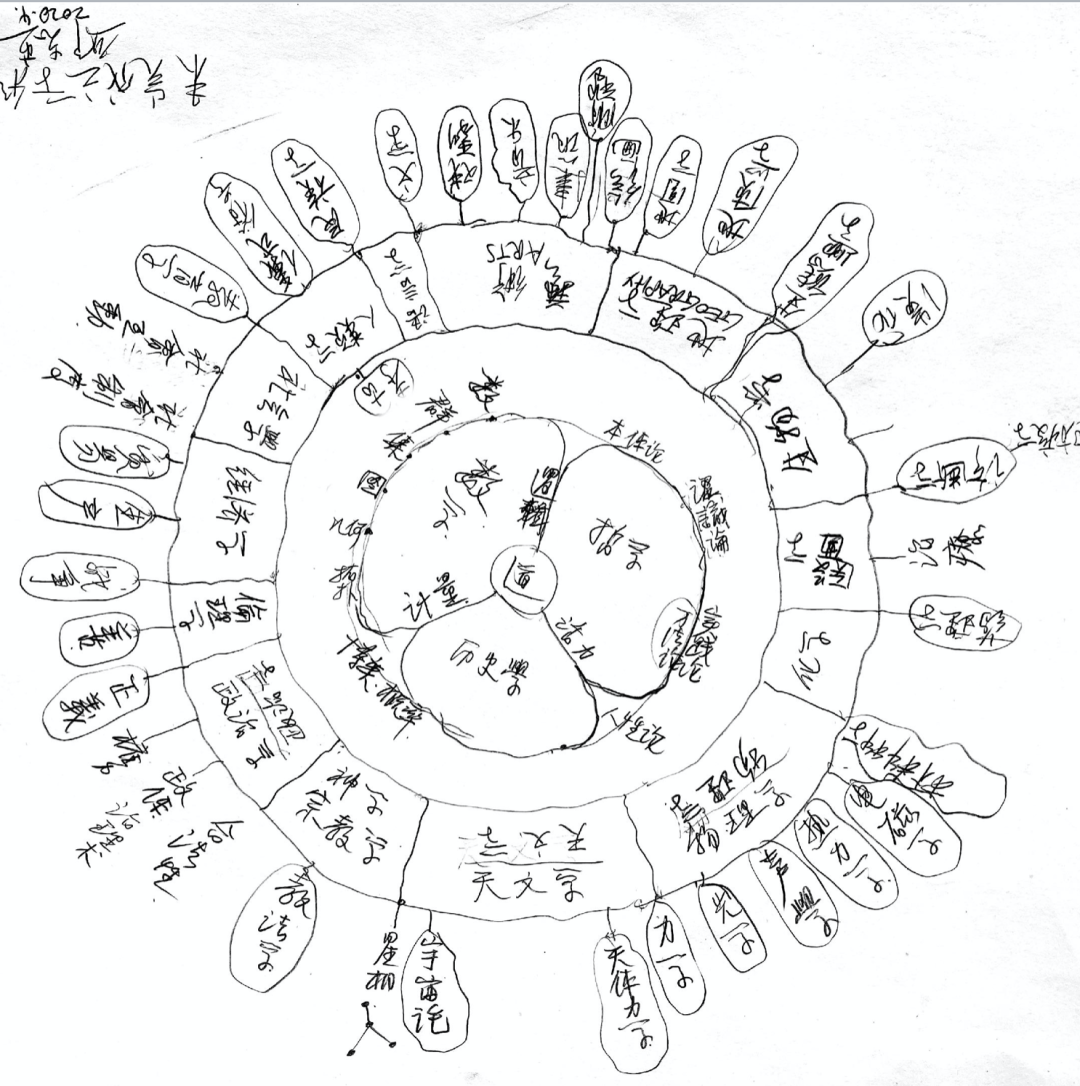

我特意画了一张图表,来说明学科之间的关系。这样,我们可以将艺术与科学完整的联系起来,然后试着去找其中不变的东西。在这张图里,我将哲学、数学和历史放在中间,而在周边的这一圈,我们可以看到:物理学做着做着就延伸到了天文学,天文学做着延伸到了宗教学、神学,神学做着变成了政治学,政治学做着变成了伦理学,伦理学做着变成社会心理学和经济学,经济学做着变成社会学,社会学做着变成人类学,人类学中的一种叫民族学,民族学讨论语言学,有语言学就要讨论文学,文学变成戏剧,戏剧变成音乐,从音乐到建筑,从建筑到雕塑到绘画,从绘画就变成地图学,接着就走到地理学领域。地理学跟生物学撞在一起的地方叫做生态学,生物学跟医学撞在一起的地方叫诊断学,因为医学还有一部分是药学、医药学,而药理学、药学的基础又是化学,化学是基于物理学的,化学中的小分子、大分子都是按照物理原理在运动。不管怎么变化,历史、数学和哲学基本上都是三个最基础的东西。把这个转盘转一转,我们会得到艺术哲学和艺术史,再转一下,我们会得到政治哲学和政治史。

在这张图表里面,学科和学科之间是互相过渡的。艺术学完全可以编制进整个体系之中。这张图表的野心,甚至是企图打通人文科学和自然科学,打通文理农工医等等分科方式。从而据此得出我的结论:

科普即美育

我们如果不能让一个孩子认识到星空的美,认识到行星视察和托勒密模型的美,这个孩子一定听不懂巴赫。如果我们不能让一个孩子认识到鹦鹉螺的美或者向日葵花盘的美,这个孩子并没有办法真正懂得《螺旋形防波堤》或者塔特林的《第三国际纪念塔》。如果一个孩子不能理解拓扑学,不能理解彭罗斯三角形和奈克方块,那么他不可能欣赏埃舍尔。不能从光的色散理论出发来理解印象派,不能从锡管装颜料的便利性来理解印象派与外光写生的关系,那么印象派对我们的孩子们来说,就不可能成为人类知识进步的标示物。离开了这些价值的印象派,只是一些天价的商品。我们的孩子只是人云亦云地被告知应该喜欢这些昂贵的画作,这样的艺术教育,只是用来满足中产阶级阶层攀爬的工具,并不能真正使我们的孩子变得更有创造力。

因此,我们今天谈美育,首先需要正确的艺术哲学。我们的美育,不是要把已经被错误撰写的艺术史的简化结论灌输给孩子们,让他们今后有谈资,让他们今后在名作面前进入《皇帝的新装》的吓唬自己的状态。不是为了把孩子们变成被浪漫主义的天才论、灵感论控制的神神叨叨的人。而是为了让他们从小有机会遭遇不可思议的方案,不管这些方案是关于如何理解世界还是关于如何在世界中行动。是为了让他们反复经历从批判性思维到创造性思维的连贯的流程,让他们的感性、智力和心灵得到反复的训练。这时候,美和科学都是一种启蒙,而科普就是一种美育。

事实上,“美育”和“科普”就是一对词,科需要普,美需要育。两件事情都必须要从娃娃抓起。二者经常是相辅相成的过程,有时候甚至是同一个过程。

因此今天的美育工作,势必要把科普跟美育同时做,一起做。我们的科技艺术学科,必须包含面向青少年儿童的科技艺术教育。我们既需要高端的科技艺术,与国际前沿探索展开对话。需要搭建艺术家、设计师、科学家、工程师全面合作的平台和机遇,一边做前卫的作品,一边发探索性的论文。另一方面,我们要有面向少年儿童的科技艺术课程。我们要把全国各地的科技馆改造为有趣的、有人文精神的、有感染力的、好玩的科技艺术馆。我们要去策划大量针对孩子们的同时具有科普/美育性质的科技艺术展。

这几年来,我帮助一些中学去设计科普和艺术融合的课程,我们在中央美院开设科技艺术人才培训高研班,我在《亚洲数字艺术展》中设置针对青少年的U19奖项,都是出于这个用意。我在这件事情上投入了大量精力,一点不亚于我在学院中的科技艺术学科体系的搭建。

或者说,少儿科技艺术教育本身应该是这个体系不可或缺的一部分,也是我们推动科技艺术学科建设的根本目标所在。那就是,从根本上重建我们的艺术与社会、与人民的关系。今天的人们来到艺术展,不是来看你表现你的膨胀的自我的,不是来膜拜天价的圣物的,不是来看你如何抢注一种图像的专利权的,也不是来打卡以便显示格调的。他们来到这里,是来接受创造力教育的。人们买门票来看展览,是来购买一种创造力教育服务的。他们是来开脑洞的,是来让他们自己跳脱出日常生活日复一日的沉醉所形成的惯性,是来洗去思想的灰尘,让自己重新变得敏感、开放、有选择能力、有思想活力的。

对我来说,兹事体大。它关乎这个国家是否将具备充沛的创新能力,它关乎这个民族的未来是否拥有理性、健康、开放、温润和创造性的心灵。