观点 | 杭间:“迭代”的危机(一)

时间:2024-04-16 来源: 中国工艺美术学会 浏览量:

41 分享:

在当代,来自科技语汇的“迭代”与设计密切相关,设计迭代看似具有逻辑和理性,但与迭代一样,潜藏着不确定的问题。影响设计迭代的因素涉及方方面面,像一个综合全息的网,每一个点都有其深入的脉络。它们发展的智慧路径究竟与人的情感需要保持什么样的关系?要回到本质去思考。AI 最近的进展,显现了诸多复杂的问题,而设计作为特殊的中介,是否能超越学科之外,平衡迭代日益加速带来的危机?源于“迭代算法”的“迭代”(iteration)指重复执行一系列运算步骤,从前面的量依次求出后面的量的过程。“迭代”是指这样的重复反馈过程的活动,其目的是为了逼近所需目标或结果,每一次过程的重复称为一次“迭代”,而每一次得到的结果会作为下一次迭代的初始值。这样的“迭代”,对计算机已经发明七十多年的历史来说也很平常,人们觉得机器的“重复”工作可靠而不需要担心人力的错误,“迭代”也是一种计算机“自然”的工作步骤。

而这几十年的发展,计算的规模和复杂性的增长速度甚至超过了摩尔定律的指数曲线。直到以GPT为代表的AI 的迭代升级出现,曾经的jischat GPT3.0 以后的每一次升级,都引起了广泛的讨论。在引发危机感的同时,人们甚至发出“现实不存在了”的惊呼。

这些迭代与设计有什么关系?我想在今日年轻一代的设计师中已没有必要重复赘述。对于设计而言,每一件人工物从原型诞生到之后的层层迭代,还包括由使用者引发的各种“功能”关系的迭代,涉及因素方方面面。就像一个立体全息的网络,这个网中每一个点,都有其深入迭代的可能,技术、风格、社会结构、生态,等等。设计迭代早已被大家认为是一个客观存在的大命题,但曾经这种迭代关系的速度相对缓慢,即使进入现代社会以后,我们仍然可以用中文语境的“迭代”去感知、去探讨。但是突然间,“迭代”变得令人感到陌生无措,也追赶不上了,很多困惑由此产生:作为技术的“iteration”是如何突然变得不可捉摸的?

这几年我写的文章越来越不像是纯粹的设计学专业文章,讲课也是如此,有时一堂课下来,讲了很长时间,好像还没讲到设计。而实际上,我早已讲到了,这种现象是不是意味着设计专业问题的泛化?我认为这不是一种现象,而是一种必然。在我发表的《明日的设计学院》和之前关于“系统性”“日常性”等讨论的文章里,我都强调了这个观点:因为设计是社会发展的高度中介物,很多社会变化都通过设计这件事,看到非设计或者是设计以外的巨大因素所在。[2] 比如ChatGPT 引发的社会讨论问题,或者是OpenAI的内部人事争论,实际上都可以看作一个新“设计”观念的诞生,从里面可以看到设计以外的问题。这时,设计仅仅变成一种现象,而真正的内因反而不在设计里。“设计”越来越在“设计”之外。因此,我这几年一直认为学校教育中不能把设计学科化、范式化。迭代的问题,首先也要从“非设计”谈起。

何况,设计的迭代也早就不是一个专业化的问题,而是一个综合的话题。包括设计史的写法,也在发生转向。比如《自行车:一部文化史》,就是说自行车的诞生和演变,其实也是人类出行方式的迭代。本书作者注意到自行车的发明与17 世纪初的气候灾难的相关性,大灾荒导致大量马匹死亡,影响了交通和运输,成为自行车的设计具有社会基础的主要原因。但是,自行车设计的进步,却各有不同的原因。1785 年,德国人卡尔·德莱斯发明了最原始的自行车(平衡车),它只有两个轮子而没有传动装置,人骑在上面,须用两脚蹬地驱车向前滚动,再到后来的带链条的现代雏形的自行车出现,直到今天,欧洲、北美不同国家的发明者在前后轮、把手、辐条、轮胎、用材、受力与速度等功能与形式上不停止地探索,迭代发展。[3]上述的问题导向这样的逻辑:设计在设计之外,迭代的关键也在于与之相关的其他因素。这样说来,设计迭代的不确定性,使得我们这些专业者无从把握、无所适从,是否只能让“迭代”回到生态发展状态?

这正是文化生态学(Cultural Ecology)提出的问题。“江山代有才人出”,说的正是“迭代”。当工业文明发展到一定程度,人类的力量越来越大,于是开始膨胀。美国文化人类学家斯图尔德(Julian H. Steward,1902—1972)在1955 年提出“文化生态学”这个概念,一个最重要的出发点就是,把人的研究回到整个世界的生物链中去,还原到一种生态关系中。[4] 他通过生物链的逻辑来解释人和生存环境、人和社会发展的问题,希望我们能够重视生命和环境、社会发展之间的相互关系。这种相互关系有几个层面:一个是建立在跟普通的物种、种群平等的基础上,来思考人和环境、社会的关系;第二,在这个基础上,斯图尔德指出在生物层面上建立一个文化层,这个文化层有比较高级的人和社会、自然之间的关系,但又跟原来相对比较低级的生物层形成一种共生关系。这种两者关系的强调,是20世纪50 年代以来,在科技的高速发展、自我膨胀时,文化上的一种很重要的提醒,是文化生态学非常具有价值的地方。

这种观点的提出在思想路径上并不新鲜,当时围绕达尔文的进化论包括社会生物主义等学说,都已经有相关的发展。而且,文化生态学除了研究文化对于自然环境的适应以外,最重要的是研究影响文化发展的各种变量之间的关系,特别是像科学技术、经济体制、社会组织以及价值观念等对人的影响。这些影响如果把它作为大结构中的一个变量,其结构模式跟自然环境最近的就是科学技术,经济体制和社会组织是价值观念的,跟自然环境的关系相对较弱,因此它通过经济体制、社会关系的这种变量来实现。但是,由于变量的提出仍是基于完全理性的逻辑,在这种逻辑下,认为一切的社会科学、人文科学,包括情感、道德,都可以用某种变量来计算、累加,结果仍然是理性至上。培根的“知识就是力量”,从某种意义上来说,也是理性(知识的)能够产生一种可以计算的、推动社会变革的力量的一个典型观点。这种变量的逻辑推论倒与“迭代”的方法很接近。但今天我们认为:知识并不完全就是力量,因为纯粹的理性主义并不能解决所有的人文问题。

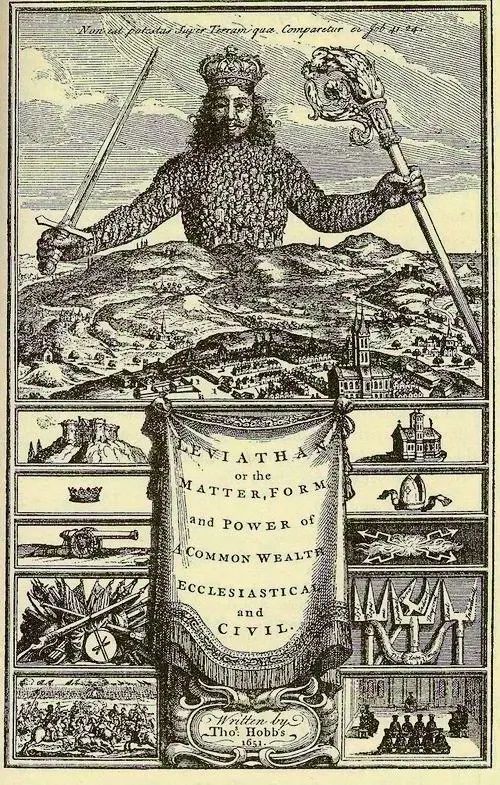

曾经的OpenAI 首席科学家伊尔亚·苏茨克维这样说人工智能的目标:“如果人类的发展以追求智能为唯一的目标,那我们人类就变成非常无趣了。”(图1)人工智能的不断发展,是作为理性的科技不断发展的产物,尽管它变得越来越具有智能,但我们(人)需要如此高的智能吗?如此高的智能会给我们带来多少幸福和快乐呢?人归根到底还是一个情感动物。也就是说,人工智能发展的局限性,实际上是逻辑、理性、一切都可以计算和量化的科学技术发展线路衍生出来的。回到文化生态学,它还是依靠这种变量的关系来讨论人的文化,这究竟好还是不好?那些风俗、道德、宗教、哲学、艺术,可以用变量来讨论吗?这是我认为文化生态学局限性的地方,也是迭代逻辑本身的局限。

1. 伊尔亚·苏茨克维,OpenAI 首席科学家(图片来源:网络)为了进一步说明“迭代”在逻辑理性层面上的局限性,我再回顾一下计算机发明的思想原理。

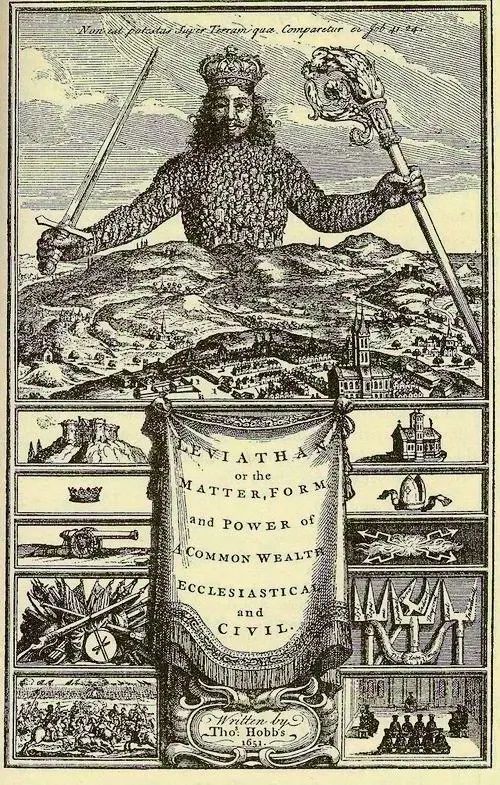

理性是如何可以通过变量计算的?英国哲学家霍布斯(Thomas Hobbes,1588—1679)的《利维坦》(图2)(Leviathan ,全名《利维坦或教会国家和市民国家的实质、形式和权力》)提到了唯物主义所有的理智活动都可以是形式符号。[5] 他认为人类的所有讨论都可以在加减的基础上进行,是心理上的利益计算,包括在政治、经济等领域都在计算或算计之中。他这个理论把原来的人文社会不可以用物理科学量化发展为可以量化。因此《利维坦》这个观点后来成为计算机逻辑计算的非常重要的理论基础之一。

2. 托马斯·霍布斯著作《利维坦》(Leviathan ) 封面插图,1651,Abraham Bosse 绘,画中巨人身体由臣服于他的众多人群构成,下部是其庞大的统治机器与统治对象苏格兰哲学家休谟(David Hume,1711—1776)认为,经验的认知不是推理,而是通过习惯、统计学选择感官经验,非哲学角度的感觉物理刺激开始再记忆保存。所以他总结出来我们认知事物的过程:印象、直觉、感官感知、观念、符号、记忆、想象力激活。这些习惯认知过程、统计机制、由人工神经网组成的统计学过程,将外界信息进行逐步抽象最终输出,这个观点也为计算机的计算方式起到了重要拓展作用。

还有美国数学家维纳(Norbert Wiener,1894—1964) 的控制论( 关于在动物和机器中控制和通讯的科学),对计算机发展的影响更大,机器的计算可以扩展到人和行为之间的交互性。接下来到了二战时期的英国人图灵(AlanMathison Turing,1912—1954),他在1936 年提出被称为图灵机的逻辑机通用模型,在二战时为英国军方工作,用他的理论建造的模型破解了德国密码系统,加速了盟军的胜利,因此被称为“计算机科学之父”“人工智能之父”。

上述的计算机从原理到发明的过程,完美地阐释了“迭代”与“理性逻辑”之间的密切关系。也就是说,到目前为止,就“迭代”这个词英文本身的含义来说,归根结底,它依然是由西方理性思维、逻辑发展而来的概念。但是,它并不绝对正确,它是有问题的。正如Ilya 所说,如果人类把智能当成是一个最高的追求,而忽略了人类其他要求(情感、本能等),计算机或AI 的“迭代”便是有问题的。

不难发现,现在几乎所有对人工智能发展的“反对意见”,其本质都是对“迭代”的(不受人的情感影响的)“理性逻辑”的不安。ChatGPT4以后,甚至出现了某区域的语言的用户出现了异常的现象。作为大数据语言学习模型,如何“投喂”和“养成”,这个问题连它的研发者都无法控制。所以,像ChatGPT 这样的人工智能的迭代问题是谁的“理性”?无法说清楚。

综上所述,这个局限性是可以讨论“设计迭代”的本质问题的,这就是理性和情感的根本性分野。设计迭代的一些基础问题,需要回到本质讨论。它是“人”的问题,也是人造物生产的最终目的,包括生命的死亡与新生、时间的生物发展限制等。生命的本质中虽然有基因等遗传信息的迭代,但在死亡和新生的过程当中,它们在时间的长河中会产生其他异变。很多事件带来生命的地理迁徙、民族融和,其影响更为显著,社会生产发展力水平在这样的事件中也随之变化着。不仅是生物基因的交融、迭代,各个地方的环境、文化以及社会体制都在随之变化,以至于族群的遗传密码都有了巨大的改变。

所以,从生命的本质来看死亡与新生的迭代,很难严格从生物学或者遗传学的角度来看迭代的问题。美国经济学家赫伯特· 西蒙(HerbertA.Simon,1916—2001)在《人类活动中的理性》中认为,人这种智慧生命体始终是有限理性的,不是绝对理性的。那么这个有限理性就说明了这些不可控、不可抗力,包括人的主观感情介入造成的一些对大历史和小历史的改变。[6] 因此,虽然死亡与新生是基于逻辑的基因的发展,但对于个体生命的发展,其实是无法量化的。比如说历史上超级个体的出现,一个超级个体甚至会改变区域人类发展,也不少见。

从广义来说,地球是一个动物园。社会的进化发展如此精妙,貌似偶然,但实际上是必然的一种发展。但正因为概率为零的事情也可能发生,突破纯理性的逻辑,会发生这么多好像是不可解释的、不可预知的事情,也就不难理解。因为这正是生命的本质意义,正是因为生命的有限理性和无限选择,才导致各种各样迭代发生。

以机器人的生产为例,它是硅基生命。先不说硅基生命到底能不能成为通常概念上的生命,即使今天碳基生命和硅基生命可以结合,但在结合的过程当中,一定有它的融合关系,但它们如何区分理智和情感的工作?一般来说,硅基生命的智能是可以计算的,但是碳基生命的情感无法计算。未来这种新的生命体如何“迭代”?不仅是设计问题,也是伦理问题。

苹果公司的一些核心设计师开始转向了从事智能硬件开发的公司,马斯克也涉足移动通讯。它是一个信号,手机这种智能硬件终端的形态也即将发生改变。智能化跟硬件结合,无论是可穿戴的设备,还是碳基和硅基的结合,都可能是一个颠覆性的改变。因为毕竟移动通信的历史并不悠久,根据摩尔定律,大的迭代会越来越快的发生,这两者结合深度的问题也将日益显现。

以脑机接口为突破口,这种可穿戴设备正是影射着碳基生命和硅基生命的结合,这个过程早就开始了,它不是今天的事情。但这只是一个比喻,并不是说可穿戴设备本身的问题,就像ChatGPT 一样,它是算法和信息处理发展到今天必然的问题。如果说2023 年是ChatGPT 元年,而人工智能早就开始了,但问题的严重性是,它是人工智能平民化的元年,可能涉及任何一个没有技术门槛的人。这会造成什么后果呢?难以想象。尽管它生成的图像和视频仍存在一些弱点,比如在准确模拟复杂场景的物理现象方面仍存在困难,它可能不理解特定的因果关系,会搞错左和右,以及在准确体现随时发生的事件方面遇到困难等,但它绝不仅仅是生成图像和视频这么简单,它涉及无限广阔的领域:影视制作、相关职业、影像生产、无人驾驶、虚拟与真实伦理、人类文化保存等。那么,它的“迭代”还是原来意义上的“迭代”吗?

“迭代”的动力是算法,算法的背后是“人”。这个“人”,不仅是设计师,也是用户。今天的短视频生活中,很多人被困在算法里,不知如何去挣脱信息茧房,去找到一个全新的世界。

另一方面,设计师面对AI 的新功能所表现出来的复杂心态和行为,也很值得关注。比如很多人最近将AI 作为工具,输入指令去生成一些作品,以此满足自己跟上潮流的快乐,他们往往给AI 提出一些浅显的问题,并且嘲笑AI 的庸俗和生硬。殊不知,浅显的正是自己。现在,设计职业还没有面临AI 真正的挑战,但危机就在这样的情景下潜伏。在技术挑衅和商业利益面前,相关的人工智能法律、政策也是一厢情愿的。

更令人担心的是AI 迭代中的娱乐化趋势,这种娱乐化会发展成一种虚拟的麻醉。很多人把AI 生成当成玩具,在喂养、试验、谈论它所能表达的各种可能性,而反过来也看到了AI 在迎合人类。人通过手机终端所展开的娱乐至死,不是不可能的。

我在2023 年12 月将要参加的重庆设计之都“2023 腹地智慧论坛”中,准备的发言题为《时代对“普通人”的意义》,重点谈到“有效加速主义”和“超级对齐”。OpenAI 当年研发人工智能最初的动机是:AI 必将大量替代人的劳动,使很多人失业,但AI 使物质极大丰富,产生科技革命,不再受限于资源和能源。因此他们提出UBL(普惠基本收入计划),这个UBL 的内容就是全世界最主要的人工智能公司,盈利以后提出比例资金,把比例资金拿出来,为所有人提供保障,也就是说用AI 来养活全世界。人工智能逐渐取代了人的劳动,很多人失业了,但是AI 公司把赚来的钱给这些失业的人,同样让他们过上好的生活。这“理想”仿佛有点似曾相识?是不是英特纳雄耐尔就要实现了?

据说OpenAI 的“宫斗”还有很多秘而不宣的内容在里面,但现在看来,至少在它的商业化和技术理想主义之间出现了问题。当时Ilya 把奥特曼赶出董事会的时候,当天就传出这个消息,99% 的员工都要跟着奥特曼去微软。我当时就想,伊尔亚一定会失败。甚至这个消息没有传出以前,我就已经判断了,因为没有人能够挡得住OpenAI 势头正盛时赚钱的力量。如果像伊尔亚那么理想主义,OpenAI 是活不下去的,甚至员工工资都发不出来。用他们自己的话来说,这就是“有效加速主义”和“超级对齐”之间的矛盾。

奥特曼的观点就是有效加速主义,“一个颠覆性的产品或者技术,最好的办法是尽快把它拿到众人面前,哪怕这个产品或技术还不完美,大家需要真实的反馈,比起你在象牙塔里做这个研究、那个研究肯定更有用,而理念和技术创新在长期来看总是会对人类有益。技术创新,不断的发展,对人类必定有用”。这段话也似曾相识,就是从亚里士多德以来的技术理性,就是培根的“知识就是力量”……理性不断地发展,层层叠加“迭代”,从此逻辑向着彼逻辑发展。这是必然的,所以叫“有效加速主义”。但是伊尔亚是理想化的,他希望能确保:当未来人类对人工智能系统的评估把握超过了那个可控的临界点后,人类仍然有可以有效地监督人工智能系统的办法。通俗地说:确保AI 永远受到人的控制,这就是“超级对齐”。[7]

关于技术的本质,海德格尔在《技术的追问》里十分精辟地说过:“现代技术不是一种简单的揭示,而是一种‘挑衅’。”[8] 这种挑衅,很像今天那些乐观的技术精英,技术在他们心中是本质的追求,我常常在会议场合看到那些“技术精英”们源于技术炫耀的跃跃欲试。而在生活中,看到众多服务性的App 利用算法把人的体力榨干为止,听到许多网约车司机和外卖员说,他们的月收入,再怎么努力,仍然牢牢地被App 的算法控制。

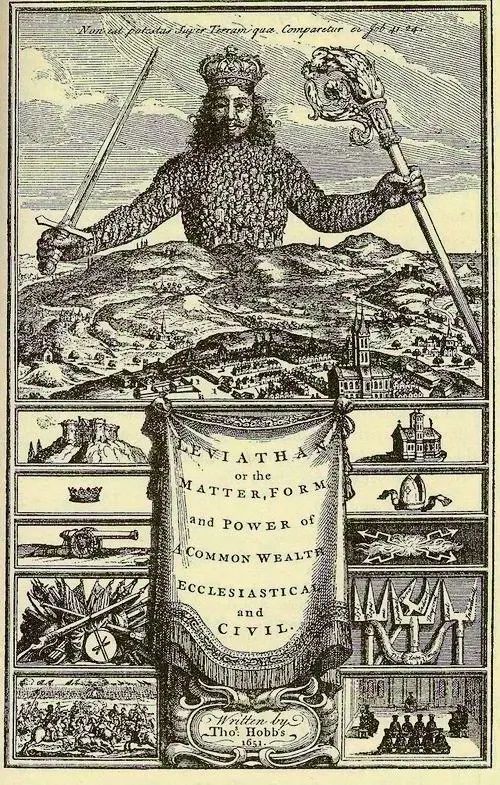

在电影《阿丽塔:战斗天使》(根据日本动漫木城雪户的《铳梦》改编)中,有一个场景十分让人震撼:在26 世纪的世界中,上等人住在浮在空中的一个名叫“耶冷”的空间站里,而平民百姓则在废墟一般的地表“钢铁城”中拥挤生活。弱肉强食的钢铁城人,只能以器官标本的形式,才能换取“耶冷”的资源。(图3)木城雪户《铳梦》营造的两个世界非常具有象征性,今天看来,天上的“耶冷”很像是未来极少数技术精英,而绝大部分在“钢铁城”的都是普通人。历史上各个社会形态似乎都是80% 和20% 的关系,奴隶与奴隶主、平民与封建主、工人与资本家,未来则是普通人与技术精英。我们是不是也不能逃脱这80% 和20% 的定律?进而要问:这就是“迭代”的宿命?

杭间:中国工艺美术学会副理事长,中国美术学院美术馆群总馆长

责任编辑:张书鹏

文章来源:装饰杂志

(上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会)