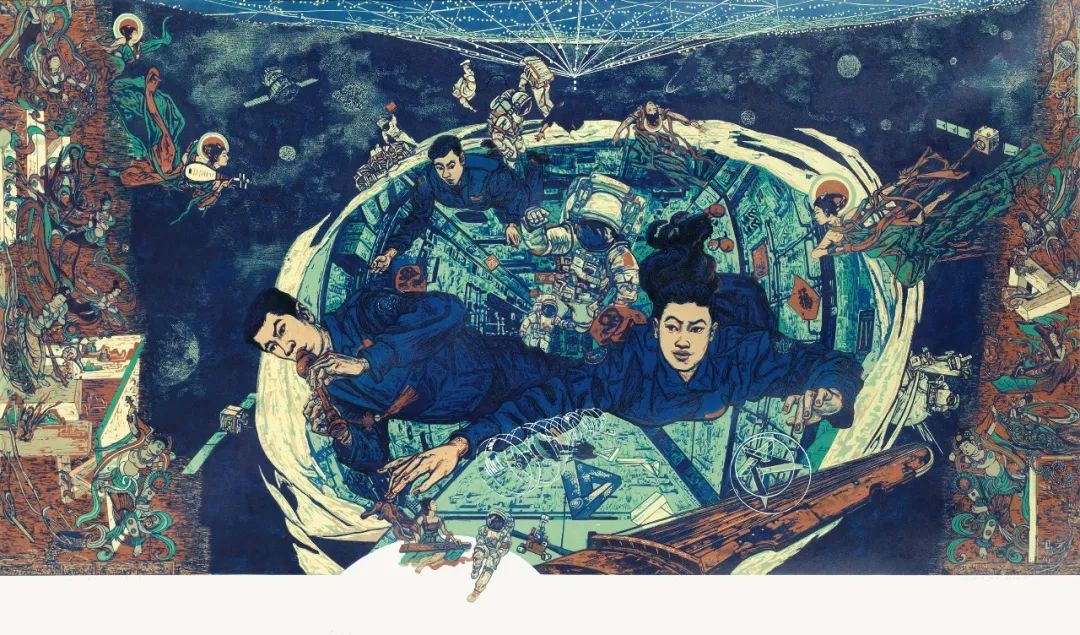

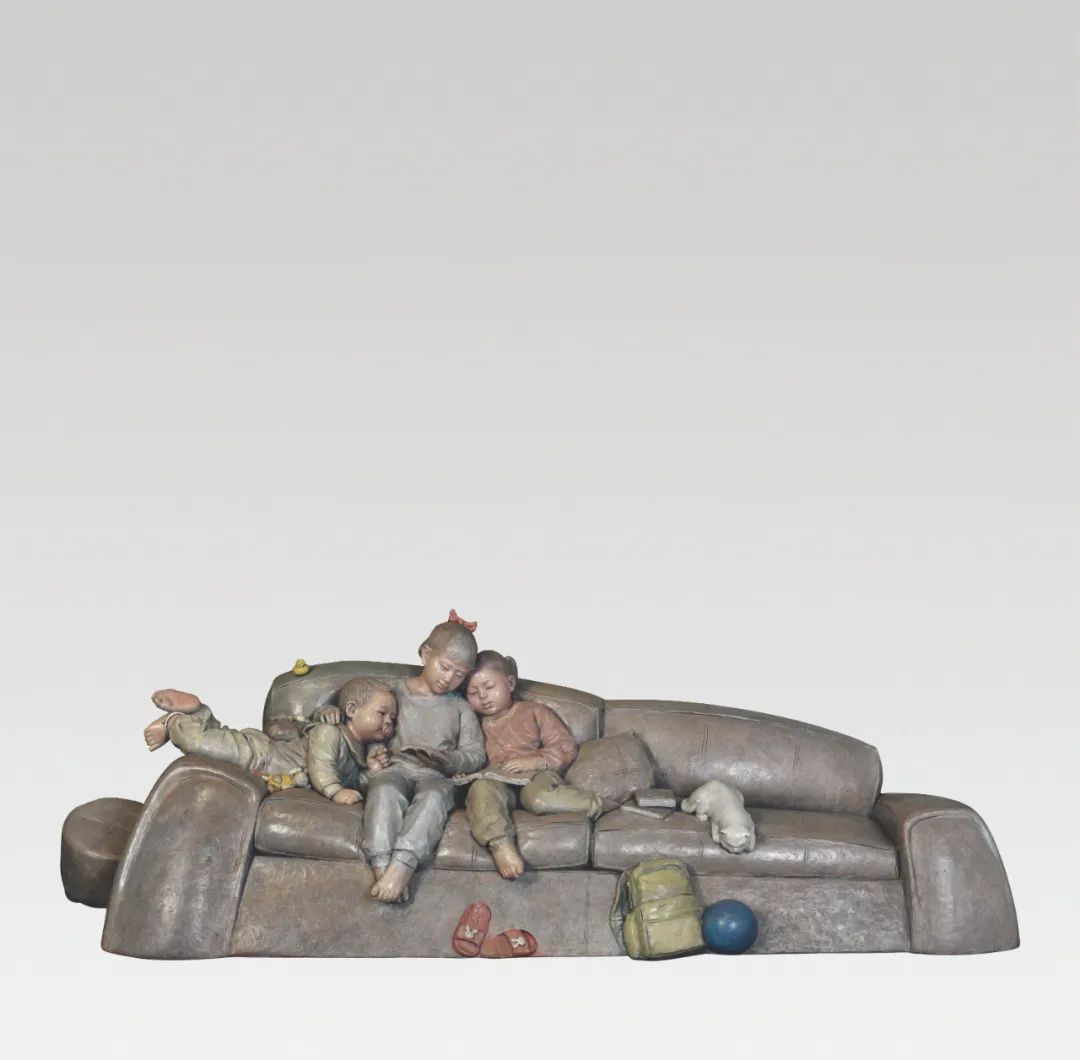

过去5年间,中国的文化与艺术领域迎来了前所未有的繁荣与发展,“第十四届全国美术作品展览雕塑作品展”便是其有力证明。本届展览参展的雕塑作品不仅时代感鲜明,而且在形式与风格上展现出多元化的特点,题材涵盖广泛,内容丰富多样。艺术创作者们运用雕塑这一艺术表现语言,诠释了乡村振兴、科技发展、文化传承、民族复兴、人民幸福和国家富强等时代课题,其作品深刻地体现了“时代性”“人民性”和“民族性”三大特征,是中国雕塑艺术紧跟时代步伐、深植人民情怀、弘扬民族精神的生动写照。在新时代的征程上,雕塑艺术不仅是对社会现象的直接反映,更是对时代精神、审美趋向的深刻提炼与象征性表达,其“时代性”特征尤为凸显。习近平总书记《在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话》中提到,希望广大文艺工作者心系民族复兴伟业,热忱描绘新时代新征程的恢宏气象。在此背景下,中国现代雕塑在完成“现代语言”转化的历史任务后,积极探索符合中国国情的发展路径,并不断推陈出新,其核心动力正是对“时代性”的精准把握与深刻表达。“第十四届全国美术作品展览雕塑作品展”更是将“时代性”这一特征推向了新的高度。展览不仅题材广泛,涵盖了从革命历史到现代科技、从乡村振兴到民族复兴的广阔领域,更在艺术语言、材料技术等方面进行了大胆创新,展现了时代气象、时代风貌、时代品格及时代英雄四大“时代性”主题。由于雕塑艺术具有凝练性和叙事性的特质,其恰好成为捕捉时代气象的重要媒介。艺术家们深入洞察时代变迁与民族奋斗征程,以深厚的文化底蕴为基石,创新艺术语言,使雕塑作品在形式与表达上均呈现出多样性与深度。吴克书、龙宏的《问鼎星辰》与刘晔的《太空教师——王亚平》聚焦于中国航天事业的伟大壮举,通过雕塑语言再现了航天员从容出征与太空行走的场景,彰显了新时代在尖端科技领域的时代气象。刘政《飞起玉龙三百万,搅得周天寒彻》(见本期《个案研究》子栏目)用流水般的雕塑线条表现了毛泽东诗词的魅力,蓝白色调象征了纯净又残酷的冰雪世界,滑雪健将急速飞驰的身姿展现了其勇往直前、奋力拼搏的精神,在不断挑战、超越自然的背后是人们希冀获得美好、和平“新时代”的愿望。以时代风貌来看,雕塑艺术作为时代之镜,以微观视角映射宏观社会之变迁。雕塑创作遵循“形式追随功能,内容决定形式”的艺术规律,以艺术语言精准捕捉并呈现时代特征与精神内涵。在题材选择上,展览上的雕塑作品或再现历史人物事件,或缩影社会生活,或抽象表达时代精神。雕塑家们凭借巧妙构思与精湛技艺,将时代风貌凝练为富有意味的艺术形式,传递当代信念与未来憧憬,使观众在审美体验中感知时代脉搏,映照大国崛起之活力。在本次展览中,谷德昊的《大国脉动》融合艺术与科技,以创新磁力动态雕塑致敬新时代工人。王朝勇的《当代中国农民身份的演变》则以雕塑记录了农民新时代的劳动方式,生动诠释科技兴农与农业转型之貌。工匠精神是一个民族创造历史的核心内驱力,是一个国家生生不息的源动力,这两件作品共同凸显了雕塑艺术在展现时代风貌、传承民族精神上的重要作用。在时代品格方面,每个时代均孕育了无数楷模,他们犹如璀璨星辰,引领时代前行之路,界定并彰显着该时代的品格。雕塑创作者们通过对典型人物的精细塑造,不仅赋予作品以强烈的情感共鸣与深厚的人文关怀,更体现出对整个时代品格的凝练与颂扬。强飞龙之作《秦岭茶韵——三秦楷模张淑珍》以童话般的叙事手法与山花烂漫的构图设计,为乡村振兴领域的时代楷模塑造出生动而富有感染力的形象。该作品不仅细腻捕捉了张淑珍的模范事迹与精神风貌,更以其独特的艺术语言深刻诠释了乡村振兴背景下楷模人物的时代价值与社会意义,从而实现了对时代品格的艺术化凝练与颂扬。自中华人民共和国成立以来,“英雄”题材始终贯穿于主题性雕塑的艺术实践中,其内涵与外延随时代变迁而不断丰富与拓展。本届全国美展呈现出新的变化:和平年代下“英雄”由民族英雄向生活英雄转变,此转变凸显了雕塑艺术在映照现实生活、发掘人性光辉方面的独特价值。本届全国美展的雕塑作品以全新视角描绘生活中的“英雄”形象。雕塑家们凭借精湛技艺与深刻洞察,将平凡生活中的英雄事迹与高尚精神凝固于雕塑作品之中,既是对英雄个体的颂扬,也是对时代精神的深刻挖掘与传承。如苏小林的《烈火骑士——龙麻子》,以重庆山火救援中的外卖小哥龙麻子为原型,展现了像他这样的无数平凡守护者的英勇形象。蔡云霞的《雪夜生命线》、蔡小飘的《迎风》等作品亦如此,这些作品共同塑造出属于我们这个时代的英雄群像。从毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话,到习近平总书记于文艺工作座谈会上的讲话,其核心思想始终围绕“人民”,紧紧把握“人民”的主题脉络,谱写“人民”的壮丽史诗。因此,为人民造像也成为历届全国美展雕塑作品的核心主题。在艺术创作中,“人民性”的表达须具备广阔的视野与深刻的认知。本届全国美展雕塑展中,雕塑家们以独特的视角深情地凝视着这片土地上的人民,用他们的双手将人民的爱国情怀、共同奋斗的精神风貌,以及在新时代浪潮中的幸福与自豪刻画得淋漓尽致、生动鲜活。步入新时代,“人民性”主题的艺术表达已超越了传统纪念碑式的“人定胜天”叙事,转而聚焦与自然和谐共生、与天地共存的新生活理念。艺术家们在此背景下充分展现了人民形象的多样性和丰富性,进一步凸显了人民在国家富强进程中的主体作用。这一转变不仅反映了中国社会的全面进步与发展,更成为新时代人民主体性、创造力及奋斗精神的真实写照。徐健的作品《渔归》(见本期封二)将目光投放于具体的劳动人民,通过对渔民夫妇的生动刻画,展现人民充满奋斗精神的真实面貌。作品中,铁皮材质的坚硬转折与金属质感,与面部木材的质朴自然形成鲜明对比,这种材料特性的巧妙运用,不仅精准地还原了劳动者的身份特征,更深刻地揭示了他们身上所蕴含的朴素而真挚的气质,从而实现了艺术表现与人民精神的完美融合。“人民性”还旨在探讨人民与艺术、生活之间的紧密联系。在这里,“人民性”不仅是一个政治或社会学的概念,更是艺术创作中不可或缺的情感源泉与表现对象。它强调艺术作品应深入人民生活,捕捉那些平凡而真实的瞬间,且通过艺术的手法将其升华,从而展现出人民生活的丰富多彩与真挚情感。这种呈现既是对人民生活的艺术再现,也是对“人民性”深刻内涵的生动诠释。龚吉伟以木雕作品《幸福的温度》,将家庭生活的观察视角转向年迈老者,通过老太太为老伴掏耳朵这一平凡却温情脉脉的瞬间,永恒定格了人性中最为柔软与温暖的面向,进而对人间真情及相互扶持之精神进行了深刻的颂扬与阐释。刘元捷的作品《帅爸爸》以年轻父亲为形象,塑造出新时代健康向上、充满活力的青年风貌,将当代青年的生活状态、家庭观念与家国情怀融为一体,构成了时代的新主题与风貌。以“人民性”为核心理念,展现少数民族的独特风貌与深厚文化底蕴也是本届全国美展的重要内容之一。艺术家通过深入少数民族生活,以平等、尊重的视角,挖掘并呈现其独特的生活习俗、精神信仰与民族性格,从而构建出富有“人民性”的民族叙事,促进文化的交流与理解。卢征远的《活力四射》通过生动鲜活的人物塑造与充满张力的雕塑语言,将西南地区少数民族“村超”赛事的激烈瞬间栩栩如生地展现在观众面前。石鸿杰、佘笙蜻合作的《衮衮老师和她的藏族学生们》聚焦衮衮老师与藏族学生们的日常互动场景,细腻勾勒出一幅各民族同胞间相互关爱、和谐共处的温馨画卷。此作品不仅是对少数民族教育生活的艺术化再现,更是对中华民族多元一体文化格局的深刻描绘与颂扬。雕塑作为一种重要的视觉艺术形式,其外在形象与内在含义不仅深刻映射了民族的历史脉络与文化底蕴,更承载着民族的精神内核与价值观念,这些元素在雕塑作品的主题选择、形式构造、艺术语言以及文化内涵等多个维度均得到了充分体现。在题材与形式方面,中国现代雕塑不断创新,前者体现于对民族题材的挖掘,后者反映了传统雕塑技法与当代艺术理念相融合。最终,中国传统美学精神所倡导的“天人合一”与“形神兼备”的艺术追求,在现代雕塑家的创作中得到了新的诠释。本届全国美展雕塑展充分展现了继承传统与创新转化的最新成果,这些作品深入挖掘了中华文化价值与民族优秀传统,彰显出新时代中国传统精神。对于传统美学主题的挖掘,艺术家们运用当代视角进行了深度剖析。他们创新性地解读传统题材,多元运用材料与技法,展现了文化的包容与融合,并赋予作品深远的社会意义。张新宇在其作品《看山还是山》中,巧妙地融合了高浮雕的层次美感与创新性的竖线切片重构技法,实现了写实向写意雕塑艺术语言的精妙转换。作品中,智者悠然策马行西山之旅,背景则是水墨氤氲、意境深远的自然景观,呈现出艺术家对传统文化意象的现代诠释。黄山的雕塑作品《汉风·列传》通过陶土卷塑的独特技法,回溯并致敬了中国传统艺术中的“写意”精神。作品中,汉阙巍峨耸立,骏马奔腾不息,士人毅然前行,陶土的粗犷质感与卷塑技法相得益彰,共同勾勒出凝练雄浑的中国美学风貌。针对民间艺术的再生发,雕塑家们展现出将非物质文化遗产进行创造性转化与再利用的卓越才能。他们凭借独特的艺术视角,成功探索出一条将传统美学与现代审美相融合的创新之路。这些雕塑作品深深扎根于民间生活的肥沃土壤,以真实而细腻的笔触,生动描绘了新时代背景下人民安居乐业、和谐共生的幸福画卷。赵强的作品《乐章》以乡村乐队演奏的生动瞬间为创作灵感,通过细腻的雕塑语言高度概括并颂扬了新时代乡村的新风貌、新气象。这件作品不仅展现了乡村文化的活力与魅力,更让观者在欣赏过程中深刻感受到那份源自心灵深处的喜悦与温暖,从而引发对乡村文化振兴的深刻思考与共鸣。还有部分作品以独特视角回溯并梳理传统文化,彰显出艺术家们深厚的文化情怀和强烈的责任感。如彭汉钦的《千年美丽》借鉴石窟造型的构图形式,采用具象雕塑的创作手法,生动再现了中外艺术家在敦煌现场研究、描绘的画面,表达了中国古老文明对世界文化的深远影响,以及不同文明间的相互借鉴与交融。赵静文的《烽火西行路》,通过跨越时空的文化对话与创新尝试,为观众带来了一场视觉与心灵的双重震撼,既展示出艺术家对传统的理解与尊重,更体现了他们在传承与创新之间寻求平衡的卓越努力。在本次雕塑展作品中,我们不仅见证了中国雕塑艺术在过去5年间所取得的辉煌成就与显著进步,更深刻地感知到每一尊雕塑作品背后所蕴含的时代精神脉动与深厚的人文主义情怀。艺术家们凭借敏锐的洞察力与深邃的艺术感知,精准捕捉并定格了生活中那些既真诚温暖又意义深远的瞬间,他们以深情的艺术笔触,回望历史长河,畅想未来愿景,巧妙地将个人情感与公共话语相融合,赋予了雕塑作品更加丰富的内涵与深度。这些雕塑作品让观者在凝视之中深切感受到时代的温度与脉搏,在情感共鸣中体会到艺术所蕴含的无穷力量与深远影响。

王坚如《上元彩灯图·一夜鱼龙舞》 版画 175cm×175cm 2024年

卫昆《百年巨匠》雕塑 200cm×200cm×200cm 2024年

徐健《渔归》雕塑 130cm×65cm×135cm 2024年

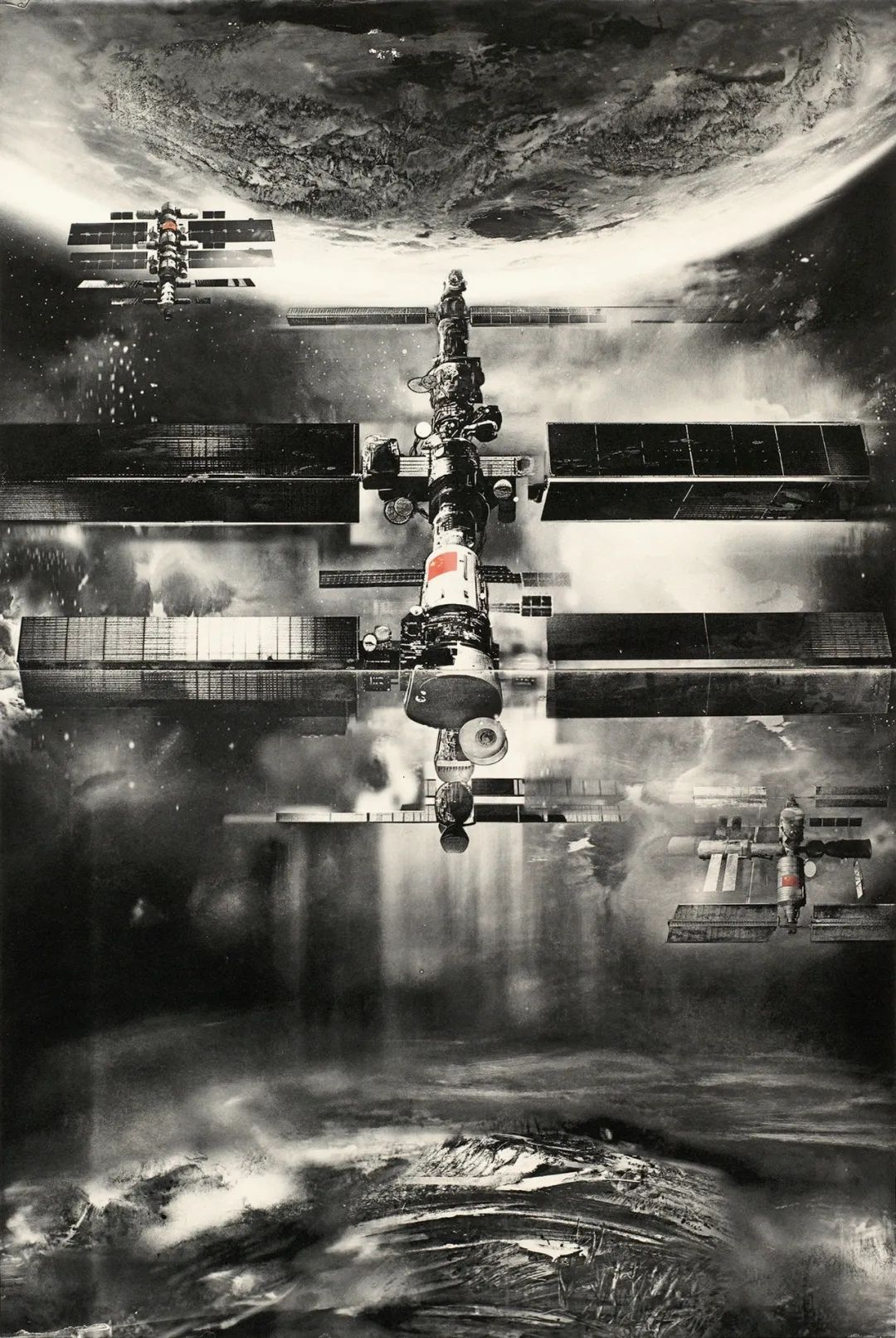

于玮萍 谌汐雨晓《天问 ·探月》版画 120cm×80cm 2024年

康蕾《母亲的背负》版画 150cm×110cm 2023年

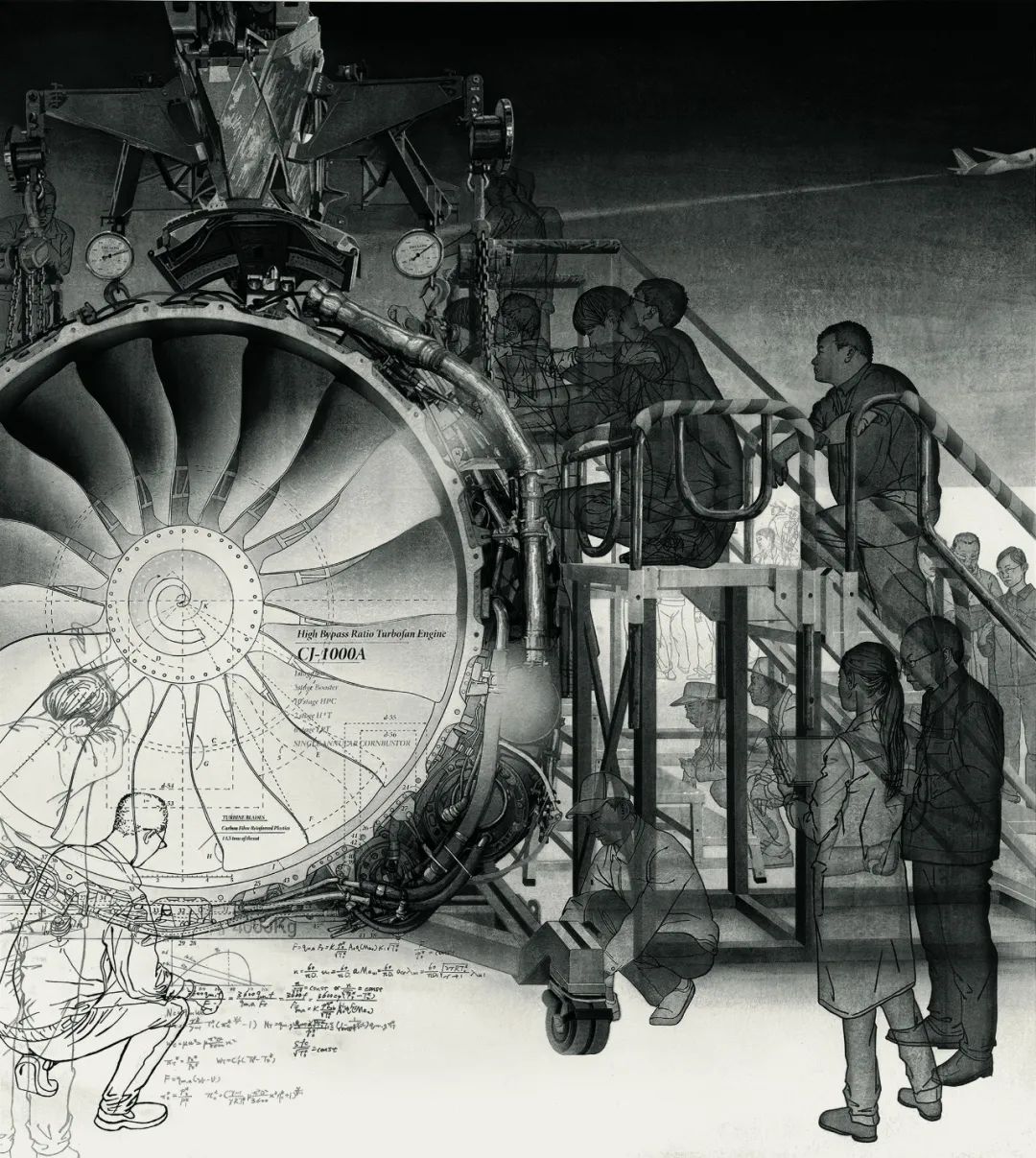

许晨韬《蓝图铸心》版画 179cm×159cm 2024年

李翔《赤子之心》 版画 95.5cm×119.5cm 2024年

刘中国《穿越新时代》 版画 147cm×98cm 2021年

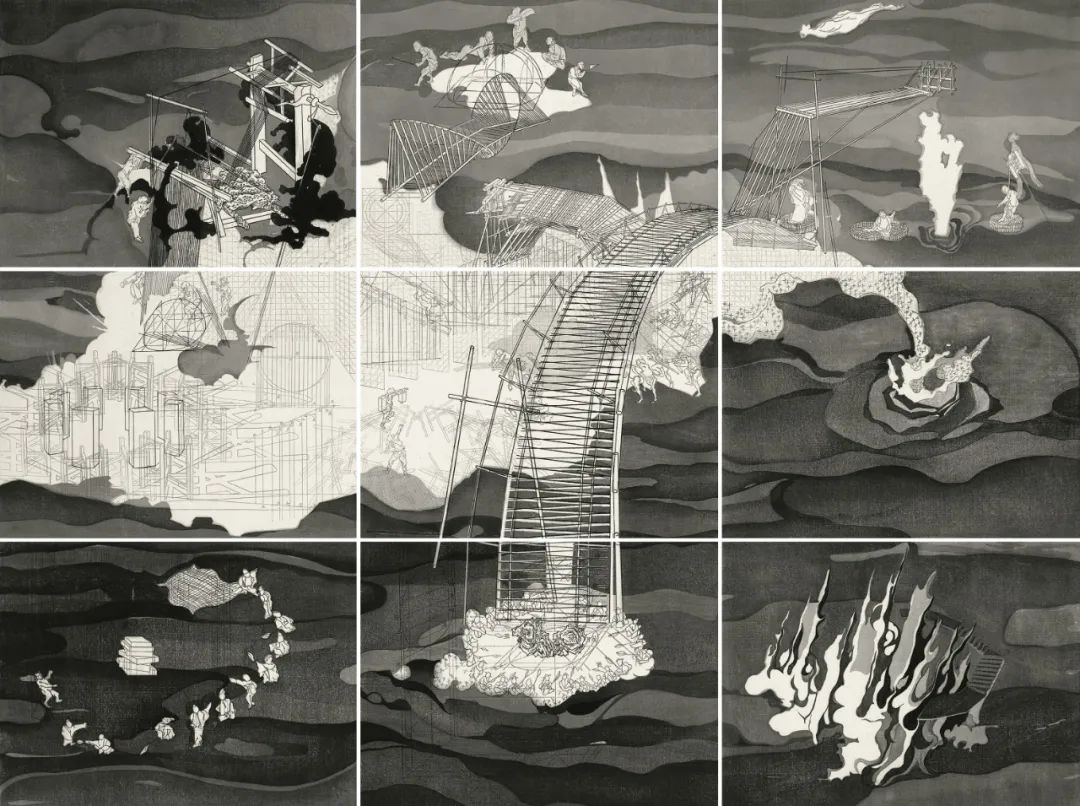

王启凡《筑桥》版画 135cm×180cm 2023年

沙永汇《一曲飞千年》版画 97cm×167cm 2024年

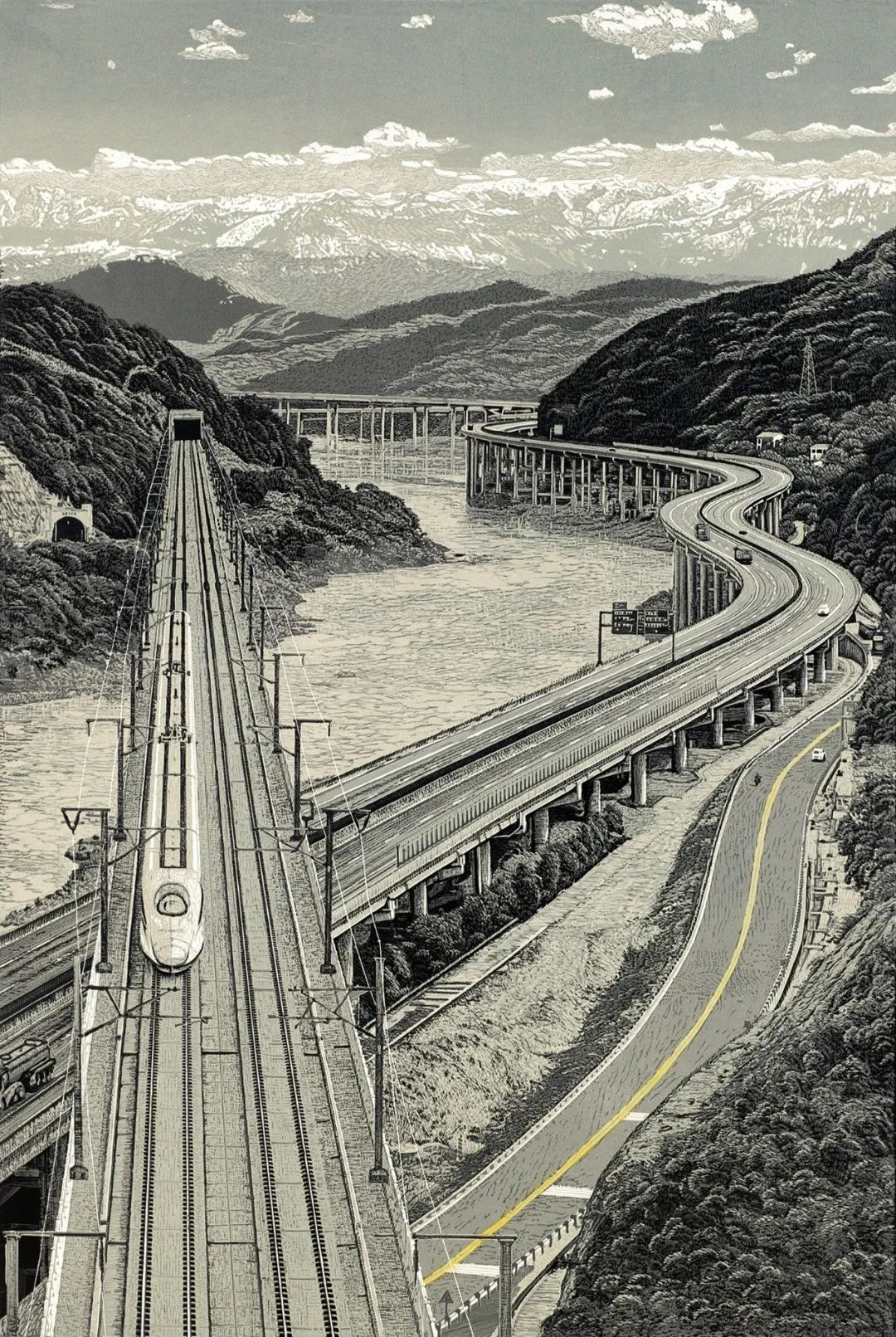

张辉《追梦人》版画 91cm×141cm 2024年

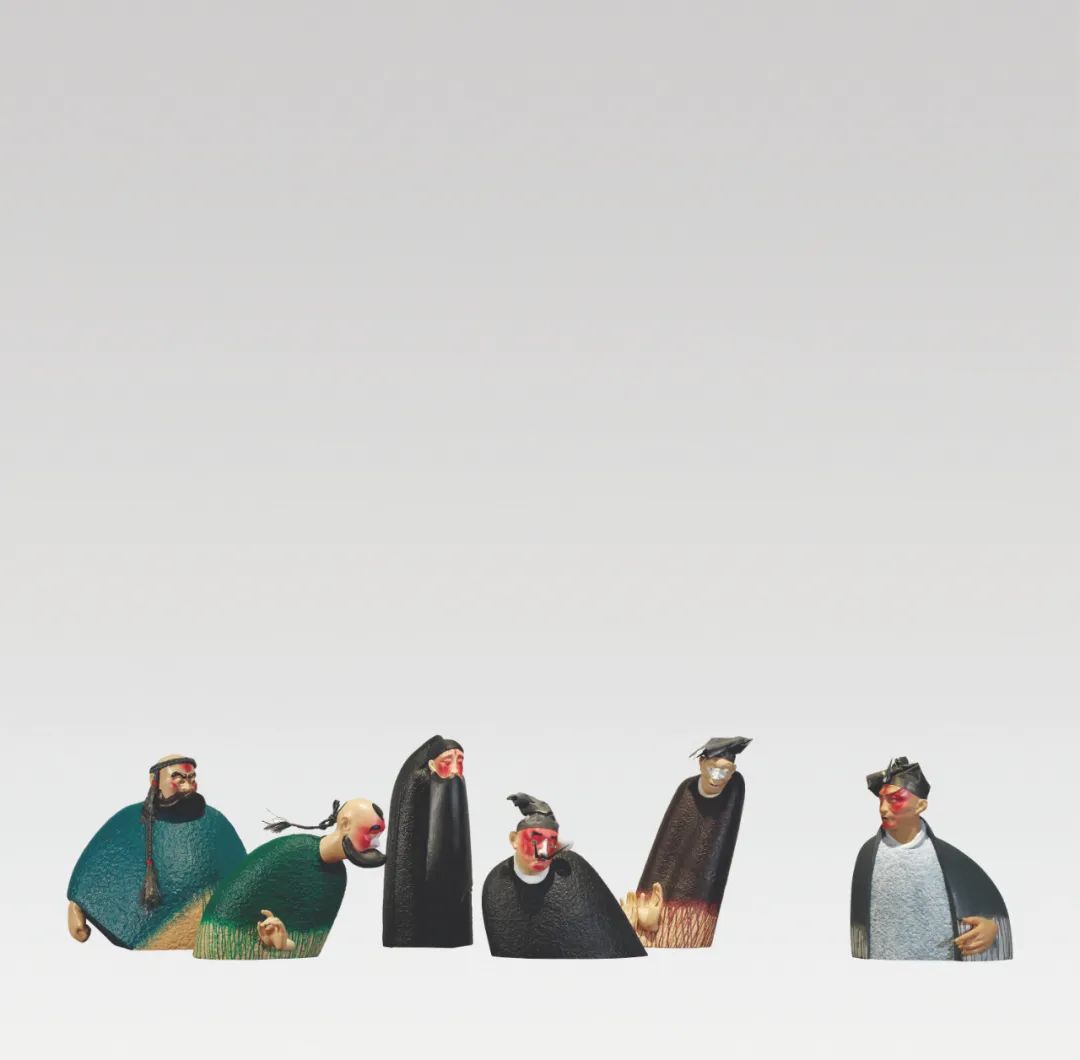

王健权《角色》雕塑 200cm×80cm×60cm 2024年

欧华星《时光日记》雕塑 156cm×50cm×45cm 2023年

赵强《乐章》雕塑 120cm×55cm×60cm 2023年

刘元捷《帅爸爸》 雕塑 75cm×110cm×200cm 2024年

龚吉伟《幸福的温度》 雕塑 65cm×55cm×110cm 2024年

赵展《国潮少年》 雕塑 76cm×115cm×172cm 2024年

石鸿杰 佘笙蜻《衮衮老师和她的藏族学生们》 雕塑 90cm×44cm×74cm 2024年

石英《建设者》 雕塑 45cm×35cm×60cm 2022年

吕品昌,中国工艺美术学会学术委员会委员、景德镇陶瓷大学党委副书记、副校长(主持工作)。

责任编辑:张书鹏

文章来源:美术杂志社

上述文字和图片来源于网络,作者对该文字或图片权属若有争议,请联系我会。